Ce témoignage est issu du magazine

Les « petites histoires » d'une institutrice alsacienne durant les années 1938-1945

Ma première année d'Ecole Normale 1938/39 a été sans histoire. Pas la suivante !

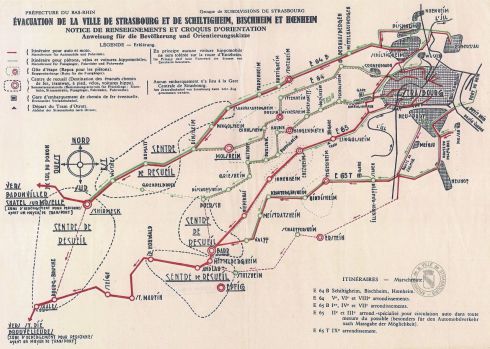

La « drôle de guerre » a commencé début septembre 1939. La ville de Strasbourg ainsi que ses faubourgs a été vidée de tous ses habitants, de toutes ses administrations, de tous ses commerces. Notre bonne vieille Ecole Normale de la Krutenau, donnant sur la place du Foin, a été évacuée à Périgueux.'

L'évacuation à Périgueux

Fin septembre est arrivé l'ordre de rejoindre Saint-Dié avec notre trousseau, un matelas, un édredon, un oreiller et des couvertures. La malle en osier a été chargée sur une « Kütsch », tout le reste sur un chariot et bien sanglé, car il fallait traverser toute la ville sur deux kilomètres et demi jusqu'à la gare.

Toute la famille était venue avec moi et, après les adieux que l'on devine, j'ai atterri avec armes et bagages au collège Jules Ferry à Saint-Dié. C'était le lieu de rassemblement des trois promotions strasbourgeoises, environ soixante-dix jeunes filles. Le départ pour Périgueux était fixé au lendemain. Chez elle à Saverne, maman n'était pas tranquille.

Tôt le matin, elle a pris le train pour Saint-Dié, via Molsheim. Dans cette ville qu'elle ne connaissait pas. Ne parlant pas français, à force de demander aux passants « Collège Jules Ferry, s'il vous plaît?», elle a fini par arriver à l'établissement. Elle y est entrée pour entendre dire « Ah, madame, elles viennent de partir, allez vite à la gare ». Elle s'y est précipitée, toujours à pied. Et elle a juste vu notre train qui s'ébranlait ...

Chère Maman ! Elle a passé la nuit à la salle d'attente puis est montée dans le premier train du matin, direction Molsheim - Saverne. Pour notre voyage, nous avions à notre disposition tout un wagon avec des bancs de bois. Il nous a fallu une semaine entière pour rejoindre Périgueux, notre wagon étant accroché à un convoi partant dans cette direction, puis abandonné sur une voie de garage en attendant l'opportunité suivante.

" L’évacuation totale de la zone frontalière d’Alsace et de Moselle sur une dizaine de kilomètres de profondeur est ordonnée. Plus de 600 000 Alsaciens et Mosellans sont contraints de partir, en emportant le strict minimum, laissant derrière eux maisons et biens. Ils sont dirigés vers des départements d’accueil comme la Charente, la Vienne, la Dordogne… "

Deux professeurs nous accompagnaient. L’une avait son mari au front, l'autre était une « vieille » demoiselle d'au moins trente-cinq ans. Celle-ci, lorsque notre wagon plein de jouvencelles s'arrêtait dans une gare à proximité d'un convoi de miliaires, était toute émoustillée, se mettait à la fenêtre, plaisantait avec eux. Nous, assez prudes, en étions gênées.

Tout un compartiment était réservé aux provisions. Je me rappelle surtout d'une grosse meule de gruyère que nous mangions sans pain. La toilette ? Sommaire, forcément, au hasard des énormes manches à eau qui alimentaient les locomotives. Pour dormir, c'était spartiate. Certaines essayaient les filets à bagages et risquaient la chute quand le train freinait brusquement.

Les écoles normales d'instituteurs, un corps d'élite du peuple, pour le peupleLes écoles normales d'instituteurs, un corps d'élite du peuple, pour le peuple Les écoles normales d'instituteurs, un corps d'élite du peuple, pour le peuple

Les écoles normales d'instituteurs, un corps d'élite du peuple, pour le peupleLes écoles normales d'instituteurs, un corps d'élite du peuple, pour le peuple Les écoles normales d'instituteurs, un corps d'élite du peuple, pour le peuple

A l'Ecole Normale de Périgueux, une nouvelle vie commençait pour nous. J'admire encore comment nos directrices, économes et enseignantes s'étaient organisées pour que tout ait pu se passer le mieux possible, avec un effectif carrément doublé dans des locaux non extensibles, les Périgourdines se serrant au maximum pour faire place aux Strasbourgeoises.

La douceur du climat nous enchantait et les beaux alentours nous invitaient aux sorties. A Noël, nous avons fait un aller-retour dans nos familles en Alsace. Nous ne savions pas, alors, que nous ne nous reverrions pas de sitôt. Puis est arrivé le mois de mai et sa tragédie : Hitler est entré en France comme dans du beurre, à son propre étonnement.

Périgueux étant au sud de la ligne de démarcation, nous ne nous sommes pas trop aperçues des changements qui s'opéraient dans le pays. Les vacances d'été se sont passées en vagabondages. Nous allions parfois cueillir des mûres. Les paysans nous disaient : « Ne mangez pas ça, c'est du poison ! ». Désœuvrée et pour satisfaire ma « bosse des maths », je m'inventais des problèmes d'algèbre compliqués à souhait.

A partir de mai, nous n'avions aucune nouvelle de nos familles, et nous ne savions pas vraiment ce qui se passait à la maison. Notre directrice ne nous en parlait pas afin de ne pas nous influencer, elle qui pourtant savait. Quand on nous a dit que le dernier train de réfugiés alsaciens allait partir - en fait c'était l'avant-dernier - nous étions une dizaine à nous décider à rentrer.

Le retour en Alsace, en octobre 1940

Les réfugiés sont accueillis en grande pompe en gare de Strasbourg, où flottent les drapeaux à croix gammée et où se font entendre le Deutschland über alles et le Horstwessel lied.

Les réfugiés sont accueillis en grande pompe en gare de Strasbourg, où flottent les drapeaux à croix gammée et où se font entendre le Deutschland über alles et le Horstwessel lied.

Notre professeur de français nous a accompagnées. Elle avait des parents très âgés et vivant seuls. En gare de Mulhouse, notre accompagnatrice est sortie du compartiment et est revenue avec une poignée de petits drapeaux en papier, à croix gammée. « Voilà de quoi agiter quand nous entrerons en gare de Strasbourg » nous dit-elle, amère et désespérée. Bien sûr nous n'avons rien agité du tout.

Au quai n° 1, sur un mirador, pérorait un membre du Parti en uniforme, au-dessus d'une vingtaine de braillards : « Sieg, Heil », le bras droit levé. J'étais tout de suite « dans le bain », en attendant mon train pour Saverne. Où avais-je mis les pieds ? De la gare à la maison, le trajet a été une épreuve : de grands drapeaux à croix gammée pavoisaient la mairie, le commissariat et de nombreuses maisons. C'était hallucinant.

La joie de revoir les miens vivants et en bonne santé a été grande. Mais je me rappelle m'être aussitôt écroulée, les bras sur la table, sanglotant éperdument. Maman, déjà un peu aguerrie par cinq mois d'occupation, et effrayée par ma réaction, s'est approchée : « Mais qu'as-tu donc, mon enfant ?» Impossible de revenir en arrière, il fallait faire face. Mes études n'étaient pas terminées.

Die Lehrerbildung à la Hochschule de Karlsruhe

.

Formation des institutrices dans l'école allemande sous le régime national-socialiste. Thème du jour : les races. Source www.D « Schule im Nationalsozialismus ».

Formation des institutrices dans l'école allemande sous le régime national-socialiste. Thème du jour : les races. Source www.D « Schule im Nationalsozialismus ».

Avec beaucoup d'autres jeunes dans le même cas, j'ai été convoquée pour effectuer deux semestres à la HFL, Hochschule für Lehrerbildung à Karlsruhe. J'étais indépendante pour la première fois dans ma vie, à dix-neuf ans ! J'avais une chambre en ville, et ma mère m'avait fait la leçon avant mon départ.

Les filles étaient sages, soit par vertu - comme on disait alors - soit par nécessité absolue. Tomber enceinte, c'était comme attraper une maladie mortelle, si le mariage ne suivait pas aussitôt. La fille était « perdue » dans tous les sens du terme. On murmurait qu'il existait une substance mélangée, à leur insu, dans la nourriture des filles assujetties au Reichsarbeitsdienst, un service civil obligatoire, afin d'éviter « les histoires ». En effet leurs règles s'arrêtaient, les filles grossissaient, certaines devenaient obèses.

A la HFL, l'enseignement comportait, bien sûr, un côté « lavage de cerveau ». Mais nos cervelles étaient de bonne qualité et réfractaires à toute lessive. « Il nous faut éradiquer le Descartes » clamait le directeur, en appuyant sur les « s », à l'allemande. Il arborait le macaron de membre du Parti, c'est tout dire. Il nous enseignait, à côté de la Nationalsozialistische Weltanschauung - la philosophie nazie - l'histoire contemporaine. La période de 1871/1918 était concernée aussi.

Au cours de notre « formation », un stage de travaux pratiques avait été organisé en Forêt-Noire. L'une de nous avait découvert, dans un bazar de la petite station climatique, de jolies broches décoratives : gentiane, edelweiss, rhododendron. Tout le stage s'est précipité au bazar pour acheter ces broches, de sorte qu'aux cours nous arborions - innocemment, puisque c'était en vente, voyons ! - du bleu, du blanc, du rouge. En Allemagne, nous avions parfois, sous le carcan de fer, de ces attitudes de « résistance », modestes et même un peu puériles, mais impensables en Alsace où tout le monde vivait dans la peur.

Cependant, tout n'était pas négatif à la Hochschule. On savait certains professeurs hostiles au régime. Ils nous comprenaient et leur enseignement nous profitait. Ainsi, je bénéficiais, en musique, d'une formation et d'une ouverture d'esprit inconnues dans notre Ecole Normale de Strasbourg. D'une façon générale, on pouvait se permettre en Allemagne des choses qui, en Alsace, auraient mené en droite ligne au camp de Schirmeck.

En Alsace, le régime a nommé des fonctionnaires d'origine allemande, des Reichsdeutsche . Les Alsaciens, trop peu fiables, étaient affectés de l'autre côté du Rhin.

Les enfants ont été exposés à l'idéologie nazie à l'école ainsi qu'à travers la propagande et les organisations de jeunesse. Photo : © akg-images

Les enfants ont été exposés à l'idéologie nazie à l'école ainsi qu'à travers la propagande et les organisations de jeunesse. Photo : © akg-images

Pour illustrer son cours, il a eu l'inconscience de relater un incident survenu à Colmar au début du siècle, l'Alsace étant allemande. Il s'agissait de Jean-Jacques Waltz dit Hansi. Le directeur nous a raconté cette anecdote : « Hansi est entré avec un groupe de copains dans une brasserie colmarienne, bondée. Le garçon s'est approché et lui a dit: « Monsieur Waltz, patientez cinq minutes, une table va se libérer». En effet, des officiers allemands se sont levés et sont partis. Hansi a dit au garçon : « Apportez-nous donc du sucre et du schnaps ». Le garçon s'est exécuté. Hansi a versé l'eau-de-vie sur le sucre, y a mis le feu tout en criant à la cantonade : « Il faut d'abord désinfecter l'endroit !. » Aussitôt, tout notre amphi s'est enflammé aussi ! Nous avons crié, trépigné, tapant les couvercles des pupitres. Un vacarme assourdissant ! Le directeur, pâle, a rassemblé ses feuillets et est sorti sans un mot.

Peu à peu le calme est revenu et nous nous regardions. Que nous était-il donc arrivé ? Et quelle serait la suite ? Nous étions en 1941, un an avant la bataille de Stalingrad. Les armées hitlériennes étaient encore victorieuses partout. Le lendemain, sur le tableau d'affichage, un billet concernant mon cours convoquait tous les étudiants à se rendre à une heure donnée dans une arrière-cour.

Le directeur est arrivé et nous a fait un discours cassant en concluant : « Nos relations ont toujours été froides, les voici devenues de glace ». Et c'était tout ! Je pense qu'il avait pour lui-même intérêt à étouffer cette affaire auprès de sa hiérarchie, pour manque de psychologie.

Institutrice en Allemagne

.

Une salle de classe en Allemagne sous le régime national-socialiste avec drapeaux et photo du Führer. Source www.D « Schule im Nationalsozialismus »

Une salle de classe en Allemagne sous le régime national-socialiste avec drapeaux et photo du Führer. Source www.D « Schule im Nationalsozialismus »

C'est ainsi que j'ai été nommée dans un village de deux mille habitants au nord de Bruchsal dans le Pays de Bade. Nous y étions quatre enseignants : le directeur, antinazi, une demoiselle de quarante-cinq ans, membre du Parti, une jeune alsacienne de la vallée de la Bruche, et moi-même. Tout le village était catholique et antinazi. Il y avait bien quelques excités à la mairie qui braillaient le soir de la propagande dans les haut-parleurs. Mais le curé lisait le dimanche la lettre pastorale de l'évêque de Freiburg ; elle était tout sauf conformiste !

A la Fête-Dieu, toute protestante que j'étais, j'aidais à orner les autels et je marchais avec la procession à travers le village. Ma collègue alsacienne et moi étions invitées dans les familles : «Fräulein, disait la fermière en dialecte badois, « komme Sie doch und schwätze mit unserem Albert». (Fräulein, venez donc ce soir pour parler avec notre Albert) ».

Albert était un prisonnier de guerre français, originaire du Pas-de-Calais, adopté ici et respecté. Il remplaçait dans la ferme les deux fils de la famille mobilisés sur le front russe. Le plus jeune n'est pas revenu, et j'entends encore les hurlements de la mère dans la maison aux volets fermés. L'autre fils est rentré avec une jambe en moins. J'ai vécu dans ce village le drame de la bataille de Stalingrad.

Devant la mairie, un jardinet entourait deux montants de bois fichés en terre. Pour chaque soldat tombé au front, on y fixait en travers une planchette portant son nom et ses dates. L'espace se remplissait à une allure effrayante. Quand l'appariteur sortait de la mairie pour annoncer à une famille la terrible nouvelle, lorsqu'il passait devant les maisons, on l'épiait avec angoisse pour voir où il entrait.

Le temps passait. Je logeais chez une jeune femme, mère de deux enfants. Son mari combattait sur le front russe. Quand les sirènes retentissaient la nuit, je l'aidais à descendre à la cave le landau avec le bébé de dix-huit mois, puis je m'allongeais sur un banc et dormais à poings fermés. Aucune bombe n'est jamais tombée sur le village.

La vie en classe n'était pas monotone. Nous avions plusieurs dérivatifs, tout, dans le pays, étant organisé en vue de soutenir l'effort de guerre. A la belle saison, lorsque fleurissait l'aspérule odorante, les quatre classes et les quatre enseignants prenaient la clé des champs - ou plutôt de la forêt - pour aller cueillir en masse cette plante nécessaire pour les médicaments destinés à l'armée.

La lutte contre les doryphores pour la protection des cultures de pommes de terre (1942-1944) - Coll. Louis Ludes –

La lutte contre les doryphores pour la protection des cultures de pommes de terre (1942-1944) - Coll. Louis Ludes –

Le directeur d'école s'était vu promu éleveur de vers à soie. Les cocons obtenus allaient dans les fabriques de parachutes militaires. Le brave homme maugréait, mais distribuait tout de même les feuilles de mûrier à ses goulues pensionnaires, et c'était un vaste bruit de grignotement dans le local.

D'autre fois, l'école étant vraiment la bonne à tout faire, il fallait organiser des séances de ramassage de doryphores, y compris les larves, qui dévoraient les cultures de pommes de terre. Je vois la tête des enseignants d'aujourd'hui confrontés à un tel sans gêne de la part de l'administration !

D'ailleurs, nous avions aussi des fonctions sanitaires. Les fillettes portaient presque toutes d'épaisses nattes blondes, pour la plupart, hélas, infestées de poux. Le lundi matin, avant toutes choses, il fallait inspecter les chevelures afin de voir si la maman avait procédé, le samedi soir, au traitement prescrit.

Un « stage de moisson » dans le Sundgau près de la frontière suisse

.

La jeune Lehrerin Alice dans une ferme en 1943 avec un prisonnier de guerre polonais. Photographie remise par l'auteur.

La jeune Lehrerin Alice dans une ferme en 1943 avec un prisonnier de guerre polonais. Photographie remise par l'auteur.

Au cours des vacances d'été 1943, j'ai été incorporée, près de la frontière suisse, dans un stage « de moisson ». Nous dormions à vingt - moitié Alsaciennes, moitié Allemandes - dans la salle des fêtes du village. Tôt le matin, levée des couleurs (avec croix gammée, bien sûr) et salut hitlérien. Puis nous nous dirigions chacune vers la ferme où elle était affectée.

La mienne était une grosse exploitation : des hectares de céréales à moissonner. Les propriétaires avaient été déportés, un de leurs fils étant passé en Suisse, puis en Afrique pour rejoindre Leclerc. Avant de partir, ils avaient détruit les machines agricoles. Ils furent remplacés par une famille de pauvres paysans du Wiesenthal, juste de l'autre côté du Rhin : le père, la mère, la fille, le jeune garçon. Ils avaient en plus, un prisonnier de guerre polonais, toujours couvert de mouches.

Pour moissonner, cela se passait ainsi : l'homme fauchait, la femme suivait avec la faucille, ramassait le blé coupé, et, d'un geste élégant, le déployait pour qu'il sèche vite. La fermière suivait le Polonais, moi je suivais le fermier. C'était un bel été et le soleil tapait dur. Le soir, toutes les filles se retrouvaient au camp. Nous nous lavions à grande eau dans l'Ill qui venait de naître, puis nous faisions la soupe. C'était le mois de juillet 1943. Mussolini venait de se faire coffrer, on sentait le début de la fin ! Les filles allemandes faisaient des mines d'enterrement. Nous les Alsaciennes, avions de la peine à dissimuler notre joie.

Une mutation disciplinaire

.

A la rentrée d'automne 1943, ma situation a changé. Déclarée « Strafversetzt », j'ai fait l'objet d'une mutation disciplinaire dans un village plus grand avec une école de dix classes. Le directeur devait m'avoir à l'œil. Mais dans cette école, j'ai retrouvé deux collègues Alsaciens tout aussi « bons » que moi. Tous les mercredis, les Alsaciens de la circonscription se réunissaient chez un cafetier, « bon » lui aussi, qui nous libérait en arrière-salle. Ma collègue y venait coiffée d'un béret de son frère engagé dans les Chasseurs Alpins.

Après le débarquement des Américains en Normandie, donc en juin 1944, ordre a été donné aux enseignants de tenir les élèves au courant des opérations militaires diffusées à la radio. Qu'à cela ne tienne ! J'avais de grands élèves et, dès huit heures, en entrée de journée, je traçais au tableau noir les côtes du cher pays - les ordres étaient les ordres ! Ma craie dessinait avec allégresse même les parties « inutiles » : je commençais par les plages du Nord et finissais par les côtes bretonnes jusqu'à Brest.

Pendant les vacances d'été 1944, nous étions trois enseignantes à devoir travailler à l'usine Vedette à Saverne, en Kriegseinsatz, service de guerre, dix heures par jour. Nous faisions le dos rond, parce qu'on savait les libérateurs proches. Hélas, fin septembre est venu l'ordre de rejoindre nos postes.

Rejoindre mon poste en Allemagne ou se cacher ?

Quoi faire ? Se cacher ? Nous étions sans nouvelles de mon père, réquisitionné pour creuser en Lorraine des fossés antichars. Exposer Maman et Suzie à la déportation - ou pire - si on nous découvrait ? Toute une folie morbide s'était emparée des dirigeants du pays, à mesure que les armées refluaient de l'Est. Donc notre convocation en poche, nous sommes repartis tous les trois pour l'Allemagne, la mort dans l'âme.

Une fois là-bas, les alertes aériennes étaient incessantes, les heures de classe sporadiques. Vers la mi-novembre, j'ai eu une idée lumineuse. Il fallait un laisser-passer pour circuler et, un vendredi soir, je le demandai à mon directeur « pour me permettre d'aller chercher chez moi des vêtements chauds pour l'hiver». Cet homme était persuadé que je reviendrais ; la croyance dans le Endsieg, la victoire finale, était encore ancrée dans certains esprits, malgré l'effondrement imminent, évident, et je l'ai eu, ce laissez-passer.

C'est très officiellement, dans une voiture militaire découverte, que j'ai pu rejoindre le train à Bruchsal. J'ai passé la nuit dans la salle d'attente de la gare de Karlsruhe, en partie encore épargnée par les bombes. Il attendait son train, lui aussi : un tout jeune lieutenant, en partance vers le front - quel front ? Tout était irréel, déliquescent déjà, et sentait la mort. Et il parlait d'amour dans cette désolation. Au petit matin, un train m'a emmenée vers l'Alsace. Il n'est pas entré en gare de Haguenau. Pourquoi ? Je me souviens avoir marché le long des rails en direction de Schweighouse où attendait un autre convoi pour aller à Saverne. Maman a cru voir un fantôme quand je suis apparue dans le brouillard. Deux jours après, c'était la Libération !

De retour chez moi pour la Libération

.

Nous vivions tous dans la cave aménagée. On entendait le canon en bas dans la ville et on voyait les Stukas descendre en piqué au-dessus de la vallée de la Zorn. Puis, sur le « Rennway », en hauteur, sont apparus des blindés couverts de tissus phosphorescents, du jamais vu. Les Américains ! pensions-nous. Peu de temps après, des soldats en kaki (et non vert-de-gris) montaient en file indienne, mitraillette au poing, des deux côtés de notre rue. Suzie et moi étions dehors, enthousiastes. « Rentrez chez vous, disaient les soldats, c'est dangereux ici ». Quoi ? Des Français ? - « Oui, oui, mais rentrez chez vous !»

Aussitôt, j'ai demandé à maman un morceau de tissu bleu. Le blanc, je l'avais : une serviette : le rouge aussi : le drapeau nazi découpé. J'ai assemblé à la machine les trois couleurs. Un manche à balai, et voilà un drapeau à fixer à la fenêtre ! Les escadres de bombardiers - les forteresses volantes - passaient d'ouest en est au-dessus de Saverne, lentement, puissamment. J'entends encore leur grondement sourd, profond, annonciateur d'horreurs. Lorsque le ciel était bleu, c'était particulièrement saisissant de les voir arriver, étincelant au soleil, dans une beauté diabolique, monstrueuse, porteurs de leur sinistre cargaison.

Les Américains

.

Les militaires américains ont remplacé les Français qui continuaient leur épopée en Allemagne. Leur caserne se trouvait à deux cents mètres de chez nous. Les soldats s'étaient renseignés sur les maisons où il y avait des « demoiselles ». D'abord sont arrivés chez nous trois jeunes militaires.

Pour leur souhaiter la bienvenue, mon père leur a servi, dans les petits verres traditionnels, l'eau-de-vie de quetsche qu'il distillait lui-même et qui titrait facilement quarante degrés. Lui, qui pourtant était la sobriété même, a voulu faire le fanfaron et a bu cul sec, les invitant à en faire autant, ce qu'ils ont fait, par politesse. Mais, là, on a cru que les yeux allaient leur sortir de la tête, tellement ils étaient surpris. Tout rouges et suffocants, avaient-ils l'impression fugace d'être tombés dans un traquenard ? On ne sait jamais par temps de guerre ! Mais, devant l'air contrit et embarrassé de Papa, ils ont compris et tout s'est terminé par des rires.

Après ce trio-là, se présentèrent chaque soir après dîner -Hello ! - trois jeunes gars originaires du New Jersey. Ils nous apportaient des boîtes de corned-beef et du chocolat « Galat Peter », et c'était bien venu, vu la pénurie. Pour les remercier, maman lavait leurs chemises kaki et nous les repassions, en marquant bien, selon le règlement, les deux plis dans le dos.

Ils s'installaient avec nous autour de la table éclairée par une lampe à acétylène, car le courant électrique n'existait plus dans le pays. La soirée se passait à jouer aux cartes et ils nous apprenaient des chansons américaines : « Chatanooga chow chow» ou «Over the rainbow». A minuit moins le quart, ils se levaient comme un seul homme pour rentrer dans leur caserne : l'heure, c'était l'heure. Ils ne me serraient pas la main en partant, ce n'était pas dans leurs habitudes, et revenaient ponctuellement le lendemain soir.

Mais quelques semaines après la Libération, il a fallu déchanter. Le soir de la Saint- Sylvestre, un bal était organisé « chez Reibel », un café près de chez nous, et nous dansions le swing avec nos Américains. Au beau milieu des réjouissances, ils ont été rappelés à leur caserne : c'était l'offensive « von Rundstedt » ! Tout le monde craignait le retour de la Wehrmacht ce qui ne s'est pas fait, du moins pour Saverne.

Mais d'autres régions n'ont pas eu cette chance. Je l'ai appris plus tard : Schweighouse, où ils étaient revenus, a dû payer un lourd tribut. Plusieurs hommes y ont été passés par les armes, en représailles, parce qu'ils ont été convaincus de résistance. A Saverne, nous avons été amenés à héberger des personnes de Pfaffenhoffen qui avaient fui, à pied, dans la neige profonde.

L'hiver s'était installé tôt et le froid était devenu rude. Nous pouvions patiner sans danger sur un étang à proximité, et même sur le canal, tant la glace était épaisse. Nos amis américains avaient disparu, repliés avec toute l'armée à l'ouest des Vosges.

La vie a repris son cours

Pour nous, la vie se réorganisait peu à peu. Au début du printemps 1945, mon premier poste a été Dossenheim-sur-Zinsel, à huit kilomètres de Saverne. J'étais sur le pas de la porte de mon école quand ont sonné les cloches de l'Armistice, le 8 mai, à l'église en face.

Par beau temps, j'allais à Dossenheim en vélo. Sinon, en train sans vitres, avec ma collègue de l'école catholique. D'autres fois, quand nous étions chargées, le puissant truck militaire de notre ami américain, Jo, nous y amenait. Nous tremblions lorsqu'en passant le village de Steinbourg, il prenait à pleins gaz le tournant à angle droit…..

.