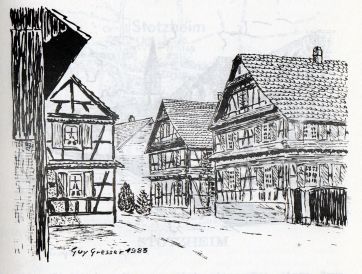

Uttenheim

L'origine du village pourrait remonter à l'époque romaine, si l'on en croit l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Une population plus ou moins importante à l'époque mérovingienne (environ 460-750) est néanmoins certaine. En effet, lors de travaux d'adduction d'eaux au nord du village en 1952, sept sépultures provenant d'un cimetière mérovingien ont été mises au jour.

C'est aussi durant cette période, en l'an 677 plus précisément, lors de la fondation de l'abbaye d'Ebersmunster par le duc d'Alsace Aldaris, que des donations

furent faites à cette abbaye, donations situées sur le ban d'Uttenheim.

Mais ce n'est qu'environ un siècle plus tard qu'est mentionné pour la première fois

officiellement le nom du village : en l'an 788, il s'appela Ottinghaim, ce qui reste assez

près, phonétiquement, du nom d'Uttenheim en dialecte, Uadna. Il s'appellera alors successivement Veratesheim (817), Ousenheim (1156), Outenheim (1183), Udenheim

(1240), Uotenheim (1270), Utenheim (1339), avant de prendre son nom définitif en 1422.

Le village a appartenu à l'évêque de Strasbourg et d'autre part aux landgraves de Werde jusqu'en 1232. À cette date, Henri, comte de Werde, donne définitivement à titre de fief oblat à l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Mandrescheid, sa cour sise Uttenheim et d'autres biens situés ailleurs. Il y eut ensuite des changements fréquents, et en 1790, la famille Reinach-Werd perd définitivement le titre et la terre. Mais revenons quelques siècles en arrière, pour bien comprendre les différents et principaux changements subis par Uttenheim. En 1147, Uttenheim donne son nom à une famille de nobles. Ceux-ci achetèrent plus tard le château de Ramstein, près de Scherwiller, et deviendront dès lors les Uttenheim de Ramstein.

Issus d'une famille de paysans qui se sont peu à peu enrichis et cultivés, les Uttenheim

ont été anoblis et nommés chevalier d'Uttenheim, et admis au sein de l'ordre Teutonique.

Différents documents font état de nombreuses possessions dans le village. La lignée s'éteindra en 1669 à la mort de Bernard-Frédéric d'Uttenheim-Ramstein. Les figures les plus marquantes de la famille furent Berthold, abbé de Schuttern de 1245 à 1252, Jean III, abbé de Herrenalb, mort en 1478, Christophe (1457-1527) et Craton Hoffmann (1450-1501).

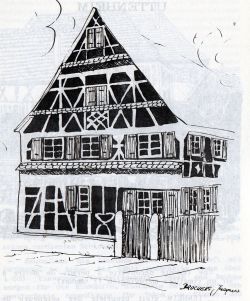

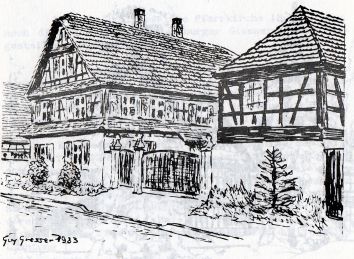

Un chef d'oeuvre de l'architecture à colombage datant 1693 se trouve au n°64 de la rue prinçipale. Une multitude d'éléments pittoresques orne les façades de ce témoin

chargé d'histoire. Il est cependant regrettable de voir cette merveille aussi mal entretenue.

L'église Saints-Pierre et Paul, datant de 1743, possède une chaire suspendue à laquelle on accède par la sacristie. Mentionnons également qu'Uttenheim a choisi un

premier magistrat qui avait moins de 22 ans lors de son élection.

Bolsenheim

L'un des plus petits villages du Bruch se trouve près de la Scheer.

Bolsenheim appelé originalement POLZENHEIM n’était autrefois qu’une ferme royale (villa Régia) dont il est question dans un diplôme de l’Empereur Lothaire 1er par lequel il en fait donation, en 845, en faveur de l’abbaye Saint Etienne de Strasbourg.

Aucun élément ne permet d'établir la date de construction du château de Bolsenheim de même que sa taille. Il était probablement situé sur la parcelle qui aujourd'hui encore est appelée Schlossgarten et qui se trouve à l'emplacement de l’actuelle mairie (ancien presbytère) et la villa Grau.

De cette époque sont restés également les lieux dits Junkerwald et Junkererlen. Malheureusement il ne reste plus aucune trace du château. Il semblerait cependant que des pierres de ce château aient servi à la construction de certaines fermes du village.

Il aurait été détruit au début du XIX ème siècle car les villageois de Bolsenheim voulaient

être indépendants et refusaient de payer la dîme.

Selon une information orale la ferme du 49 rue principale (anciennement n° 7) serait la

plus vieille maison du village et daterait de 1742. Le millésime gravé sur la poutre d'angle

est actuellement illisible. Le pignon sur rue est orné d'une loggia. Comme dans beaucoup

de fermes, la petite salle à l'arrière du logis est légèrement surélevée par rapport au corps

du logis parce qu'elle surmonte une cave.

L’abbaye d' Ebersheim Munster y possédait au X ème siècle des biens dont la jouissance lui avait été donnée par Widersholph, évêque de Strasbourg en l'an 976.

Suite à un acte du 14 mai 1232, l’évêché de Strasbourg acquit au XIII ème siècle la gestion de Bolsenheim. Le comte Henri de Werde, Landgrave d'Alsace, lui donna différents biens qu'il possédait en Basse Alsace, entre autres Uttenheim, une partie de son château de Werde, sa ferme et Bolsenheim à condition que lui-même et ses héritiers puissent en conserver la jouissance.

Au XIV ème siècle, Bolsenheim est donnée en bail au Seigneur de Lampertheim qui se

nommera par la suite Seigneur de Bolsenheim.

En 1487 la famille Bapst, une famille par alliance des Seigneurs de Lampertheim reçut le

village ainsi que le château qui s'y trouvait.

En 1715, la seule survivante de la famille de BAPST meurt. Ce fut alors la famille Ocahan,

qui obtint la même année l’investiture du village, puis en 1743, celle du château qui était

alors fief mouvant de la seigneurie de LICHTENBERG.

Après avoir appartenu à l'Evêché, Bolsenheim, comme indiqué ci-dessus, dépendra de la noblesse de Basse-Alsace après 1651 (seigneurs d'Ocahan, d'Uttenheim) puis aux Bapst von Bolsenheim avant qu'ils ne soient assassinés dans les champs avoisinants, durant leur fuite en 1789 vers Erstein, .

La commune avait pour emblème une flèche ( en allemand " Bolsen " ) qui donna son nom au village. D'après la tradition Bolsenheim aurait été autrefois le lieu de rencontre des arbalétriers de la région.

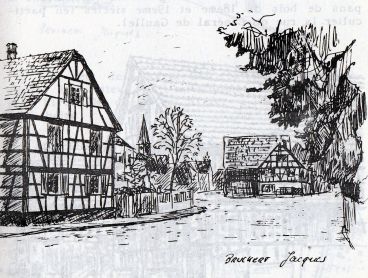

Schaeffersheim

Situé près de la Scheer et de l'Andlau, ce village se nommait Scaferishaim en 777. C'est au 16eme siècle que Schaeffersheim devient propriété de l'Evêché de Strasbourg (baillage de Benfeld).

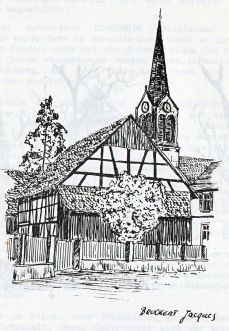

Une trentaine de maisons à pans de bois du 18eme et 19eme siècles agrémentent ce charmant village agricole.

A la sortie ouest se trouve la chapelle Saint-Blaise (1763) située sur les lieux du village disparu de Battersheim.

L'église Saint-Léger fut reconstruite en I754 par Balthasar Dörgler. Le clocher abrite une cloche de 1420 provenant du couvent Sainte-Barbe de Strasbourg. L'intérieur abrite une "Vierge à l'Enfant" dite "Notre-Dame de la Joie". Elle pourrait dater de la fin du 15eme siècle. Sa statue est évidée.

La rue Principale s'orne d'un calvaire daté de 1821.

Au n° 7 de la rue de l' Église, l'on peut voir la plus ancienne maison du village. Sous la Révolution, s'y tenait une école.

Les armoiries présentent un agneau pascal, la tête nimbée et entourée d' argent, tenant dans sa patte une hampe croisetée d 'or. Elles rappellent le mouton, le berger,

la bergerie, soit les origines lointaines de Schaeffersheim !

Ajoutons que de nombreux artistes-artisans habitent le village et contribuent à sa vie culturelle .

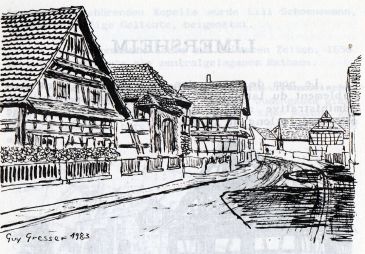

Limmersheim

Le nom de cet ancien village franc vient probablement du latin limès, signifiant limite-frontière administrative romaine. Ce village en cul de sac est situé le long de la Scheer.

Limersheim vient de leammer comme brebis, tout comme schaeffersheim de "schaeffer" (berger) et on disait à l'époque mérovingienne que

les brebis mangeaient déjà sur les terres déboisées de Limersheim et que les huttes des bergers étaient à Schaeffersheim.

Lors de la conquête des Francs sur l'empire romain décadent, la propriété des biens fiscaux romains passa aux rois mérovingiens. C'est ainsi que Erstein et Marlenheim, devinrent des

"cours royales". L'histoire de l'agglomération de Limersheim remonte à ce temps, où elle

était sous la dépendance de la "villa régia" d'Heristein, première forme du nom d'Erstein.

Cent ans après, en 847 Charles le Chauve fit don à l'abbaye de Liépvre de propriétés à Limersheim. Cette abbaye assurait aussi l'assistance spirituelle et religieuse de ses fermiers.

Elle construisit une chapelle à Limersheim et lui donna comme patron St Denis, puisque

elle-même était une fondation de Fulrad, abbé de St Denis (Paris).

Au cours des siècles, d'autres abbayes et monastères eurent des propriétés à Limersheim. Par exemple, Ebermunster,

St Etienne de Strasbourg, la célèbre abbaye de Fulda. C'est par des documents de dons et de ventes de ces différents propriétaires que le nom de Limersheim

est connu.

Limersheim appartiendra dès 1358 à l'Évêché, tout comme sa voisine Hindishéim.

Une des grandes particularités de Limérsheim réside en son plan circulaire (les 3/4 de la population habitent rue Circulaire).

Cette agglomération est composée de belles fermes des 18ème et 19ème siècles. La

maison n° 83 présente un séchoir à fromages (Kasries) dans le haut du pignon. L'église

Saint-Denis date de 1776 et possède une statue du 16eme siècle.

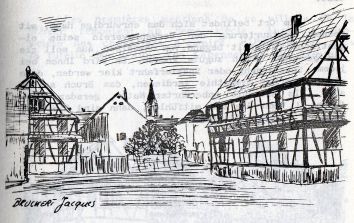

Hindisheim

Le coeur du Bruch, se trouve à HINDISHEIM.

L'histoire du village remonte à la période gallo-romaine, mais les premières mentions écrites de son existence datent du haut Moyen Âge.

À noter qu'une des origines plausibles du nom du village est Huno Villis, soit la demeure du Hun, une des légende sur la création du village étant qu'un guerrier hun

d'Attila se serait fixé sur ce site, au cours d'une des invasions que la région a subie.

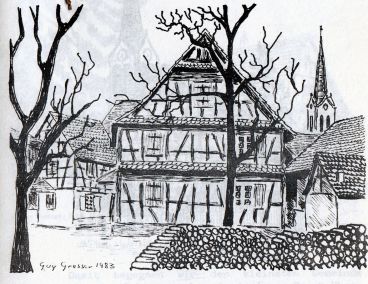

Propriété de l'Evêché à partir de 1359 (baillage de Dachstein), Hindisheim subira les malheurs de la guerre en 1444 pendant le passage des Armagnacs. La guerre des Suédois épargnera relativement le village puisqu'il subsiste actuellement près d'une dizaine de maisons témoins de cette époque (la plus ancienne datée est de 1596, au n° 155 de la rue Principale). La forte densité des maisons à pans de bois (plus de 140) en fait un fleuron de l'architecture rurale de la plaine d'Alsace.

La chapelle Sainte-Marie (cimetière) date du 15ème ou 16ème siècles et renferme les 14

saints auxiliaires, statues en bois), qui constituaient naguère un haut-lieu de pèlerinage.

L'église actuelle, du 19eme siècle, est consacrée à Saint-Pierre et Paul.

Le village comportait initialement deux châteaux. Détruits vers la moitié du XIXe siècle (la date exacte est inconnue), ils ne furent jamais reconstruits. Le château des Meyerhofen a disparu lors de l'extinction de la branche seigneuriale après 1825.

Le village a traversé les siècles comme nombre de communes alsaciennes en subissant les grands épisodes de l'histoire : les procès en sorcellerie (11 victimes ont été

condamnées à Hindisheim pour sorcellerie), la guerre de Trente Ans, le rattachement au Royaume de France, la Révolution, les trois conflits entre la France et l'Allemagne.

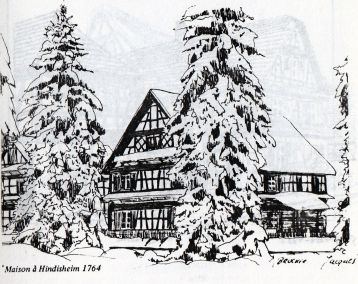

C'est à Hindisheim que se trouve la Maison du Bruch, vaste projet de restauration et de réhabilitation entrepris par le SIBA (Syndicat d'Initiative du Bruch de l'Andlau) et destiné à devenir d'une part son siège, d'autre part le Musée du Bruch de l'Andlau.

Il n'est point nécessaire de décrire davantage Hindisheim, de même que l'ensemble des villages du Bruch ; une simple visite (à pied, à vélo ou en voiture) vous fera découvrir le charme bien naturel de ces discrets villages situés à l'écart des grands axes. Ils forment entre eux une ceinture pittoresque autour de cette région naturelle de toute beauté, bien que fragile, qu'est le Bruch de l'Andlau.

UNE MAISON DU BRUCH

à Hindisheim

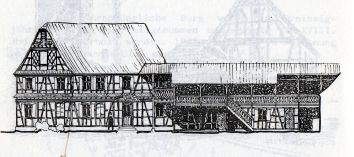

La Maison Issenhart, est une des plus vieilles maisons alsaciennes de Hindisheim. Elle est située au centre du village, sur l'axe de passage (CD 207) reliant la RN 83 à la RN 425 (piémont des Vosges).

Cette demeure, datée de 1614, a été acquise par la Municipalité à l'occasion de l'agrandissement du cimetière et louée, à des fins de restauration et d'aménagements au Syndicat d'Initiative du Bruch de l'Andlau.

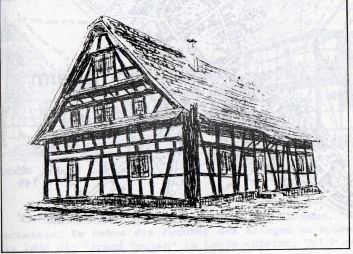

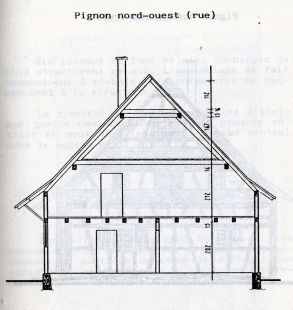

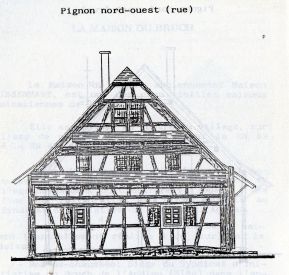

Il s'agit d'une maison à type archaique à comble à surcroit (poteaux et décharges de fond, solives placées en long).

La facture de ce pignon, protégé par deux auvents, est différente des autres façades. Une fenêtre et une demi-fenêtre sont placées entre l'unique cours d'entretoises et la sablée de planches. Une succession de potelets et décharges occupe la partie en surcroit (entre la sablée et l'entrait).

La ferme est constituée de deux fermettes superposées à arbaletriers réduits à la base.

Dix poteaux de fond et cinq décharges de fond structurent ce mur. L'assemblage se fait communément à mi-bois. Les ouvertures se raccrochent à la structure.

La symétrie au droit des combles distribue quatre demi-fenêtres sous le premier entrait et deux demi-fenêtres à meneau central sous le second petit entrait.

Contrairement au pignon Nord-Ouest, les pannes sont portées par des poteaux de ferme. Absence de sablière de chambrée d'étage. Une croix de Saint-André orne le pignon en contre¬ventement au droit de la petite croupe.