Meistratzheim

Village de l'Éhn, situé sur la plaine agricole du piémont des Vosges, Meistratzheim dépendait autrefois de la noblesse de Basse-Alsace.

Le site situé à proximité de la voie celto-romaine reliant Belfort à Seltz par Brumath est occupé dès le Néolithique. Des sépultures mérovingiennes ont été découvertes.

Le village appartient dès les premiers temps aux comtes de Nordgau, puis est partagé ensuite entre diverses abbayes : Wissembourg en 742, Schwarzach en 828, puis par échange entre le comte Erchenger

de Souabe1, Andlau en 880, Altdorf en 1097 et Ebersmunster en 1030.

Par la suite, le fief est acquis par l'évêché de Strasbourg, puis par la famille Landsberg (de),

qui immatricule la seigneurie parmi les terres de la noblesse de basse Alsace et la conserve

jusqu'à la Révolution.

En juillet 1587, pendant les guerres de religion, les mercenaires du sieur de Marleroi

provoquent quatre incendies à Meistratzheim ; au XVIIe siècle, la commune souffre du passage des troupes impériales suédoises, lorraines, et françaises, qui pillent, incendient et rançonnent ; elle est également touchée par la famine due à la rigueur des hivers et à l'insuffisance des récoltes.

Le 6 mai 1857, la commune a entrepris l'assainissement de 466 hectares de terrains communaux. Ces travaux ont consisté à curer d'anciens fossés, l'ouverture de fossés neufs, des terrassements de nivelage. Les travaux ont commencé en 1858.

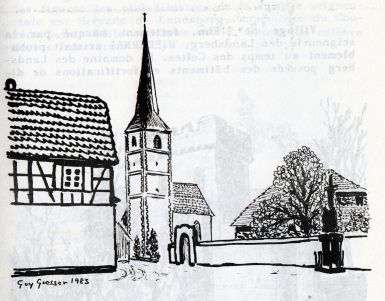

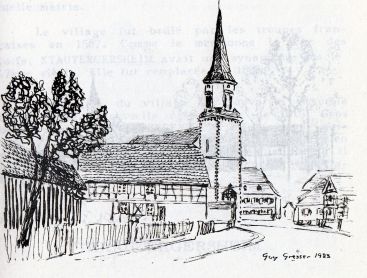

La Première Guerre mondiale cause la mort de vingt-trois habitants. Meistratzheim possède une chapelle (au cimetière) dont le clocher et le choeur (classés monuments historiques) datent du 12eme siècle. L'actuelle église (néogothique) a été édifiée au 2Oème siècle.

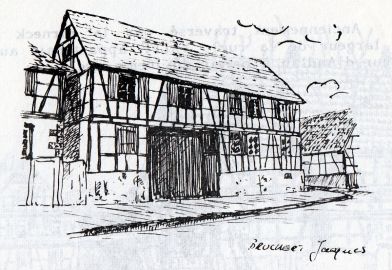

A proximité de Meistratzheim, en direction de VALFF, sur le ban de Niedernai, se trouvait

le Täuferhof, ancien relais de chasse des Landsberg. Cet édifice original en pan de bois

situé dans le coeur du Bruch a été détruit du fait de l'indifférence de son propriétaire.

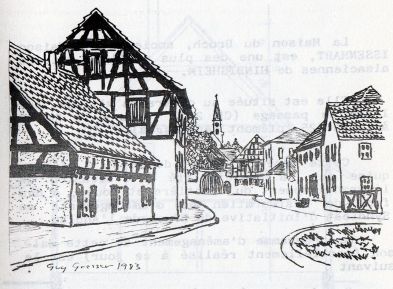

Valff

Anciennement traversé par la Kirneck (d'où la largeur de la rue), Valff tire son origine de Falaba puis en 1255 Valve. En 742, le village est mentionné dans une charte de l'Abbaye de Wissembourg, en 788 dans une charte de l'Abbaye de Fulda puis un siècle après dans une charted l'Abbaye d'Ebermunster.

Le village est d'origine celte Valva, le nom originaire de la commune signifie "la rivière qui coule en pays plat". L'habitat est attesté dès 450 avant J.-C. comme en

témoigne un tumulus sur le ban communal.

À l'époque romaine, Valff se situe sur une voie ouest-est reliant le mont Sainte-Odile à

Gerstheim (lieu de passage sur le Rhin).

Valff est un fief ecclésiastique depuis au moins 660. Elle appartient à l'abbaye d'Ebersheim.

Le testament de Sainte Odile et la donation de son père le duc d'Alsace Etichon ou Attic au monastère d'Ebersheim nomment Valf parmi les biens appartenant à leur domaine. ou de

leurs manses.

En 880, elle passe à l'abbaye d'Andlau, cadeau de Charles le Gros à l'impératrice Richarde. En 962, elle devient la propriété du monastère d'Étival. Le fief passe en 1305 à la famille d'Andlau, vassale de l'évêque de Strasbourg, et le reste jusqu'à la Révolution.

En 1097 un Regenbalt de Valva signe comme témoin dans une charte. D'origine probablement patrimoniale, le château et le village passèrent aux landgraves de Werd, qui en

firent un fief oblat de l'évêché de Strasbourg. En 1336 Ulric de Werd déclare tenir le domaine en sous-fief de l'évêché.En 1391 Louis d'Utenheim détient le château comme

vassal d'Andlau. Un peu plus tard Rodolphe d'Andlau cède ses biens de Valff à l'évêque de Strasbourg, Berthold II.

Lors de la Réforme, les habitants de Valff furent sur le point d'embrasser la nouvelle religion,

mais l'abbaye d'Andlau qui veillait au grain, collatrice de la cure de Valff, réussit à maintenir

l'ancienne liturgie et à éloigner les dissidents.

Durant la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, les Armagnacs détruisent une partie du village et du château. Mais les destructions les plus importantes

sont le fait de la guerre de Trente Ans qui oppose catholiques et protestants dans le Saint-Empire romain germanique. Le village est dévasté plusieurs fois, notamment en 1622 et 1632.

En 1648, Valff a perdu 60 % de sa population (650 habitants en 1618 ; 250 environ en 1648).

Valff mettra un siècle et demi pour retrouver sa population de 1618, malgré l'apport de

population d'Allemagne, de Suisse, d´Autriche et partiellement, de France.

Autrefois, la Kirneck passait au milieu du village, à l'emplacement actuel de la rue principale. La construction d'une forteresse au sud du village (XIIe-XIVe siècle) fut accompagnée du creusement d'un fossé, alimenté par un nouveau bras de la rivière.

Suite à de nombreuses inondations, un mur de soutènement fut construit en 1931 à travers tout le village. La pollution de la Kirneck, notamment due aux tanneries de Barr, ayant déjà provoqué plusieurs cas de typhus en 1909, la commune mit en place, en 1967, un système d'assainissement tout à l'égout et supprima le bras de Kirneck qui passait au milieu du village. Le cours d'eau passe désormais au sud des parties construites.

En 1889, le propriétaire du château d'alors demanda une subvention à la municipalité pour le sauver de la ruine. Elle fut refusée et il disparut.

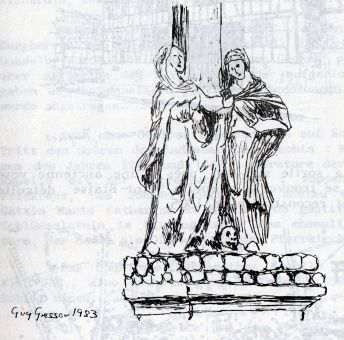

De nombreux édifices culturels caractérisent ce village. L'église principale Saint-Blaise dont la base de la tour est romane (le haut, la nef et le choeur étant baroque), la chapelle

Sainte-Marguerite située au centre du village, datent du 15eme siècle (le choeur) et 16eme

siècle (la nef). Un ossuaire du 12eme siècle, la chapelle Notre Dame, situé à proximité du

cimetière, possède des statues en bois du 15eme et 16eme siècles.

A la sortie sud-est, près d'une ancienne voie romaine, se trouve la chapelle Saint-Blaise

construite en 1699, détruite par fait de guerre et reconstruite en 1805 par les habitants.

Zellwiller

D'abord terre salique, Zellwiller fut avec Soultzbach le seul fief des ducs de Lorraine existant en Alsace. Au XIIe siècle, le nom du village apparut pour la première fois dans une charte de l'évêque de Strasbourg, Burkhard, confirmant les privilèges de l'abbaye de Baumgarten.

En 1334, l'empereur Louis de Bavière prétendit en rendre la mouvance à l'Empire et inféoda ce village dénommé Zellen Wihr à Jean de Landsberg, seigneur de Niedernai .

Mais dès 1362, le fief redevint lorrain par l'investiture que Jean, duc de Lorraine, en donna

au chevalier Werlin de la même maison. Cette investiture est restée jusqu'à la Révolution

à la mouvance lorraine ; les barons de Landsberg n'eurent cesse de tenir le fief à ce titre.

En 1444, le château de Zellwiller fut pris sur eux ainsi que celui de Niedernai par les

Armagnacs. Il fut ensuite reconstruit puis repris environ deux siècles plus tard par les

Suédois qui le démantelèrent. Acheté en 1830 par Louis Schwebel, ancien consul de

France à Tunis, qui y acheva sa longue et honorable carrière ; il passe ensuite entre les

mains de ses neveux (L. Levrault). Le château fut rasé en 1894. Entre le XVIe et le début

du XXe siècle, de 1563 à 1930, Zellwiller abritait encore une importante communauté

juive, trente-trois familles en 1784 et seulement dix-sept personnes en 1920. Le village

comportait alors une école juive, une synagogue et un bain rituel.

Zellwiller possédait un port sur l'Andlau où transitaient les tonneaux de vin notamment vers Strasbourg. Une police du port avait dû être

créée suite aux rivalités opposant les proches villages viticoles quant à l'utilisation de ce port.

Le blason du village garde la trace de la possession des lieux par les Seigneurs de Landsberg qui y pratiquaient la chasse.

Au début du XXe siècle, les habitants vivaient essentiellement de la polyculture, dont la culture du tabac, ainsi que de l'élevage. Puis, la culture du pinot

noir fut développée, donnant naissance au rouge de Zellwiller. Ce petit village rural possède des calvaires remarquables et une charmante chapelle.

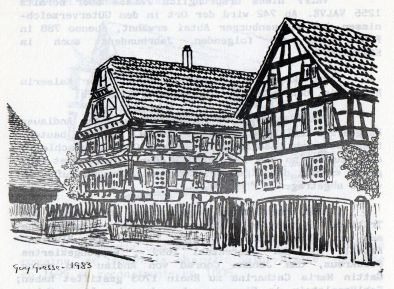

De belles demeures en pierre de taille avec leurs imposantes portes charretières marquent

le caractère "piémont des Vosges" de cette charmant bourgade.

L'église Saint-Martin date en partie du 18eme siècle. Un ossuaire de la même époque est

situé près de l'église. L'existence d'une synagogue est liée à l'importante communauté juive

qui habitait à Zellwiller ( le bâtiment existe encore).

Notons que la fête principale, le Messti, se déroule le troisième dimanche d'octobre où l'on

ne manque pas de déguster le cru local.

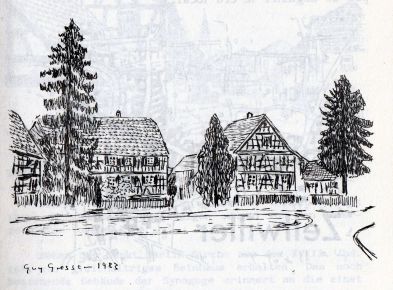

Stotzheim

Pittoresque village viticole du Bruch de l'Andlau, Stotzheim est traversé par le Mühlbach. En 783 le bourg est apparaît sous le nom de Stutzewilla puis se decline en Stutzen puis Stotzenheim.

Selon les recherches de l'ancien cure du lieu Mgr Louis Glöckler, en 1314 le Conte-Palatin Rudolf et le chevalier Kuno de Berghein dit le vieux ont cédé leurs parts des

droits de propriété sur Stotzheim à l'Evêque de Strasbourg qui les conserva jusqu'à la Révolution.

En 1626 on construisit à Stotzheim une église provisoire en remplacement de celle qui avait

été détruite par la soldatesque suédoise sous les orders du Général Mansfeld. En 1765/1766

les habitants firent construire une nouvelle église dans le style baroque de l'Abbaye de Ebermunster.

Au IXème siècle on trouvait un haut et bas Stotzheim. Dans la partie basse de cette bourgade se dresse le château de Grünstein, qui appartenait à l'origine au Rappolstein. En 1235 y est cité un noble Otto von Stotzheim. Le château passa aux von Eckwersheim puis aux von Dettlingen. Occupé en 1444 par les Armagnacs, il a servi de refuge aux habitants lors de l'attaque de Mansfeld durant la guerre de "Trente ans".

En 1688 les von Dettlingen vendirent le château au Président de la Haute-Chambre royale d'Alsace, un certain Le Laboureur. Le dernier descendant de cette famille le revendit en 1741 aux sires de Schwengsfeld. Après la revolution, le château était en possession d'Albert Louis de Douay et ce jusqu'en 1830. C'est à cette époque qu'il passa au Baron Louis de Müllenheim-Rechberg. Il est toujours resté la propriété des descendants de

cette famille.

Ce château est situé à l'est du village. La maison du l3eme siècle a été considérablement remaniée au 18eme siècle. Il est encore possible de voir une partie du mur d'enceinte. L'église paroissiale date de 1765. La chapelle du cimetière renferme les tombeaux des comtes d'Andlau (seigneurs du deuxième château de Stotzheim).

La synagogue et la mairie datent des années 1830. Les écoles sont également construites au XIXe siècle par Antoine Ringeisen. La commune, qui s'étend le long du

Muhlbach, canal de dérivation de l'Andlau, est situé dans la plaine et vit de ses cultures, de tabac notamment.

De belles maisons à pans de bois ajoutent une note de gaieté à ce village où le vin blanc

coule à flots.

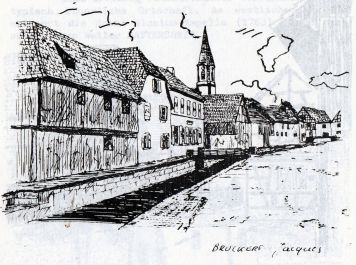

Kertzfeld

La première mention officielle de Kertzfeld (Kercenvelt) apparaît en 1187.

Des découvertes attestent de la présence romaine et mérovingienne dans ce village qui se nommait Kerzevelt au 10eme siècle.

La petite rivière qui traverse le village est la Scheer. Elle est issue d'un bras de l'Aubach près de Scherwiller.

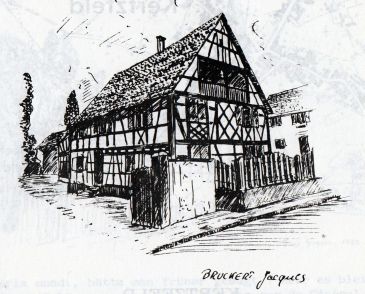

Propriété de l'Evéché (baillage de Benfeld), Kertzfeld possédait jusqu'il y a quelques années encore une magnifique maison de 1597, dont le rez-de-chaussée était maçonné et l'étage en pan de bois (des linteaux en accolade attestent l'inspiratian gothique).

La rue du Général de Gaulle aligne de splendides maisons à double loggia du début du 18eme siècle (richesse des éléments décoratifs symboliques).

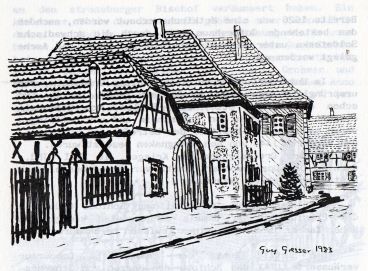

Westhouse

Splendide village agricole avec ses fières maisons paysannes à loggias, Westhouse est déjà occupée dès les premiers siècles de notre ère par les troupes romaines qui vont y établir un important centre administratif.

En 1139, le couvent de Gergenbach possède des biens dans la commune ainsi que l'abbaye de Honcourt à partir de 1162. Vers le XIe siècle, le village de Weshouse fait partie des biens appartenant aux Habsbourg qui le cèdent en fief en 1278 au chevalier de Graiffenstein (originaire de Saverne).

Dès le XIIe siècle, les barons de Westhausen contrôlent une partie du village, l'autre partie

étant échue aux nobles des Rathsamhausen zum Stein. Le village restera sous la

dépendance des Rathsamhausen de 1369 à 1689. En 1706, le comte de Wurmser dernier seigneur du fief, y possède un château qui sera transformé en ferme après la Révolution.

En 1648, le Traité de Westphalie qui met fin à la guerre de Trente Ans transfère les droits

des Habsbourg à la France. Une église dont il subsiste d'importants vestiges au XIXe siècle,

se trouve dans le cimetière fortifié et entouré d'un fossé. Westhouse possède une

synagogue construite en 1856 et détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Le village a

de nombreuses fermes dont beaucoup datent du XVIIIe siècle.

Le visiteur ne manquera pas de passer par la rue des Agriculteurs qui présente des maisons du 16eme siècle (n° 230) au 19eme siècle. L' ancien château avec son toit à quatre pans a été remanié (n° 168 de la rue du Château).

Au n° 9 de la rue de la Forge, il est possible de voir un magnifique pignon en encorbellement doté d'une double loggia à balustres.

En prenant la direction de Valff, à 2 km à droite, se trouve le Holzbad. Avec la chapelle romane Saint- Ulrich (restaurée récemment par une équipe courageuse) et ses habitations annexes, cet ensemble ne manque pas d'intérêt. Ses anciens bains qui remontent à l'époque romaine ont été exploités assez tardivement. La maison d'habitation avec son toit à croupe date de 1802.

Mais c'est la chapelle du 12eme siècle avec ses fresques murales du 14eme siècle qui constitue l'élément principal de cet îlot situé dans le Bruch de l'Andlau.