Article extrait du magazine édité par l'association de la "La maison du Kochersberg"

Institution rurale issue du haut Moyen Âge...

Le Dinghof, la ferme du seigneur

Formé des mots ding (qui peut se traduire par « assembiée ») et hof (cour, ferme), le Dinghof est une institution majeure des campagnes alsaciennes d'avant 1789. Il désigne une forme d'organisation de la seigneurie foncière.

En français, on utilise généralement les termes de cour seigneuriale ou cour domaniale (du latin dominus, seigneur). L'appellation cour colongère est trompeuse, car elle évoque des colons (du latin colonia) dotés de statuts particuliers, ce qui n'est pas le cas ici.

D'autre part, il ne faut pas confondre le Dinghof avec la seigneurie du ban qui concerne l'ensemble du village et de ses habitants, généralement la propriété d’un autre seigneur. Cette Herrschaft ou Obrigkeit y nomme son représentant, le Schultheiss, et peut y poséder aussi sa grange dîmière (Zehnerscheuer).

Le fonctionnement du Dinghof

.

Schiltigheim. Fouilles au Dinghof : des découvertes y ont été faites qui témoignent de plusieurs époques

Schiltigheim. Fouilles au Dinghof : des découvertes y ont été faites qui témoignent de plusieurs époques

Un centre de pouvoir

Le centre de la cour seigneuriale est un ensemble de bâtiment, souvent situés au cœur du village, qui comprend notamment un logis où peut résider le Meyer (ou Dinghofmeier), une écurie, une étable, des lieux de stockage (grange, grenier, cave), et, éventuellement, un cachot ou un cep (stock) destiné à « exposer » les délinquants. Les Dinghöfe les plus connus sont ceux des établissements ecclésiastiques (abbayes, Grand chapitre de Strasbourg, ...), mais certaines appartiennent à des familles nobles.

En général, ces cours regroupent un certain nombre de « tenures » confiées à des tenanciers appelés Huber qui ont leur habitation dans le village. Le mot Huber vient du nom « Hube » qui désigne le manse. Un manse est l'unité d'exploitation apte à faire vivre une famille. Il est aussi un module fiscal servant d'assiette à des redevances ou des services. En réalité, ces sous-ensembles sont composés de parcelles de taille variable. Au XIIe siècle, le domaine de l'abbaye d’Erstein se répartissait entre manses fiscaux et manses serviles. Tous les biens rattachés à un Dinghof ne se trouvent pas forcément dans un voisinage immédiat ; des terres peuvent être situées dans les bans de villages voisins. Quant au nombre de Huber, il est fonction du nombre de tenures.

Une assemblée

C'est à une assemblée, appelée plaid, que les Dinghöfe doivent leur nom. Au cours de cette réunion, on applique la coutume et on formule une jurisprudence.

Le plaid a lieu à date fixe, annuellement ou lors de plusieurs sessions successives, souvent à la Saint-Jean d'été (24 juin) ou à la Saint-Martin (11 novembre), une fête d'automne qui se prête bien au paiement des cens (Dinghofzins), après les moissons et la vendange.

La réunion est convoquée au son des cloches et est présidée en principe par le seigneur en personne. Dans ce cas rare, cette présence donne lieu à une réception et à un séjour de quelques jours aux frais des tenanciers. Les seigneurs ecclésiastiques se font représenter par leur Vogt ou avoué. Le plus souvent la présidence est simplement assurée par le Schultheiss du village, voire seulement par le Meyer du Dinghof flanqué de quelques notables locaux comme le curé, le pasteur ou des échevins.

Les Huber, tenanciers de la cour seigneuriale, sont appelés à prêter serment, après avoir entendu ou récité la coutume contenue dans le Dinghofrodel (rôle, coutumier, parchemin) C'est le moment où les nouveaux arrivés — héritiers ou repreneurs d'un manse — adhèrent à la coutume, acquittent un impôt à titre de droit de mutation, ou payent une tournée. L'admission de nouveaux tenanciers est soumise à l'agrément des anciens. Les absents ou retardataires sont sanctionnés.

Le plaid est l'occasion du versement des redevances dues au seigneur au vu de registres de gestion. L'ordre du jour porte d'abord sur la désignation du Meyer, nommé annuellement par le seigneur parmi les tenanciers, puis sur l'élection du sergent (Weibel, Büttel), des gardes champêtres (Banngart) dont le travail consiste à s'assurer du bon ordre du domaine, et éventuellement des forestiers, des pêcheurs, etc...

Le plaid a aussi une fonction judiciaire qui s'étend au civil aussi bien qu'au pénal. C'est dans ce cadre que sont enregistrés les changements (successions, partages, reprises...) et qu'a lieu le règlement des litiges liés aux exploitations (bornages, dommages de toutes sortes). Le plaid sanctionne aussi les délits plus graves, vols, coups et blessures ou pire. Les amendes sont infligées aux mauvais payeurs et aux délinquants avec possibilité de saisie de leurs terres.

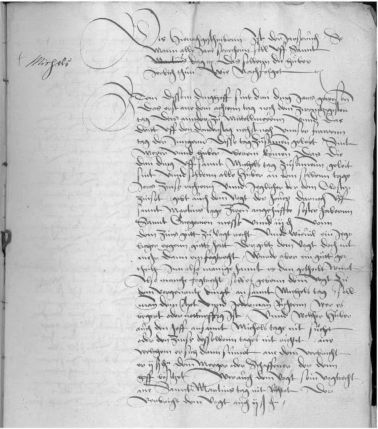

Un écrit (Winghof-Rodel)

La mise par écrit des coutumiers (Rodel ou Weiss-filmer) n'apparaît pas avant le XIlle siècle qui n'en a laissé qu'une poignée. Le mot Dinghof remonte à cette période. Le plus grand nombre de Rodel date du XV` siècle. Les autres ont été retranscrits au XVIe siècle, avant ou après la guerre des Paysans de 1525. Les scribes utilisent souvent la formule « von alters her »... ce qui peut signifier de toute éternité ou de mémoire d'homme.

La consistance physique du texte, souvent copié sur un rouleau (rotulus, rodel) de parchemin, a une valeur symbolique.

Des attributions plus larges

En principe, la cour seigneuriale ne s’occupe que de ses propres affaires, mais la réalité est plus complexe. Il arrive qu’elle se confonde avec le ban d’un village (et donc, qu’elle relève du pouvoir de contrainte du twing und bann), ou avec une partie de celui-ci, ou encore, qu’elle fasse l’impasse sur les rentes foncières au bénéfice d’un impôt lié à l’autorité publique, comme la taille (à Woffenheim) ou de prestations diverses (corvées). A Hilsenheim, au début du XVIe s., la confusion entre les différents degrés de l’autorité fait du plaid le moment de remise d’une taxe d’habitation et d’un chevage.

Identifiée comme une dépendance du seigneur, elle peut se substituer à lui pour certaines missions comme l’entretien de l’église dont il exerce le patronage, ou pour des travaux collectifs (aménagements d’infrastructures, surveillance de la forêt, glandée, eaux), etc.

En tant qu’interface de la seigneurie foncière et de la seigneurie banale, elle peut avoir des prérogatives liées à l’une ou l’autre : à Kogenheim-Sermersheim, le double dinghof de l’abbesse de Niedermunster accueille les vaches de l’abbaye et héberge les animaux reproducteurs à la disposition (payante) de la communauté. Il dispose du droit d’asile, et semble être couplé avec une auberge. A Oderen, le faux du début du XVIe siècle connu sous le titre des Jura et Libertates villae Oderen anticipe sur la fusion, très réelle, de la communauté de village et d’une cour seigneuriale devenue virtuelle.

Enfin, les membres de la cour se réclament d’une identité commune : des liens de dépendance particuliers (le terme de Gottshauslüte peut qualifier des tenanciers d’une maison religieuse, de même que l’expression courante de wissenthaften dinghof, « dinghof notoire » établit la coexistence entre le droit « générique » des habitants d’un lieu et le statut des colongers qui demeurent parmi eux), une sociabilité différente. C’est à travers ces indices que les folkloristes ont construit le mythe des « cours colongères ». S’il est difficile d’accréditer cette thèse qui renvoie à la longue durée, on peut cependant s’interroger sur la genèse du groupe concerné : origine servile, attestée par le versement d’une mainmorte et l’endogamie (à Woffenheim, p. ex.).

Seules des monographies bien documentées, menées sur le terrain, avec les archives suffisantes, devraient permettre de comprendre les enjeux réels d’un système où s’enchevêtrent les différents niveaux de l’autorité : l’exemple le plus éloquent est celui du dinghof de l’abbaye de Lucelle à Attenschwiller, dans le Sundgau.

Que sont devenus les Dinghöfe ?

A l'origine, le Dinghof est une « cellule » particulière au sein du village et sans doute antérieure aux autres « cellules » comme la paroisse, le château, la communauté villageoise. Le déclin de cette institution semble commencer au XVIe siècle. Le Dinghof ne devient alors que l'organe de collecte de la rente foncière due au seigneur.

En 1743, quand les comtes de Hanau-Lichtenberg font procéder à une enquête sur les coutumes liées aux Dinghöfe de leur territoire (donc aussi dans le Kochersberg), le verdict est sans appel : selon le bailli de Bouxwiller, Kronmeyer, l'institution est usée et se réduit désormais à des réunions formelles, d'autant plus inutiles qu'à Duntzenheim « les coutumes inscrites dans le rotule... tenaient à multiplier les libations ». On a beaucoup glosé sur cet aspect anecdotique du sujet, opposant les termes du « nasser » ou de « trockener Dinghof » selon que les réunions donnaient lieu ou ne donnaient pas lieu à un repas copieusement arrosé.

D'après Georges BISCHOFF,

Professeur d'Histoire du Moyen Âge

à l'Université de Strasbourg

Extraits choisis et mis en forme par A. Lorentz.

Source

- DHIA - Dictionnaire historique des institutions d'Alsace du Moyen Âge à 1815

- G. BISCHOFF, notice Dinghof, Dictionnaire Historique des Institutions de l'Alsace, publié par la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace (2012, Lettre D, volume 5, p. 425-429).

Exemples de serment

Serment des Huber du Dinghof

Avant chaque réunion du Dinghof, les Huber se donneront la main et prêteront serment corporel à Dieu et à ses saints :

- d'être fidèles au Dinghof et au seigneur qui en est le propriétaire ;

- de procurer leur profit ;

- de comparaître en toute obéissance lorsqu'il sera commandé de se trouver à l'assemblée le lundi qui suit la Saint-Martin ;

- de ne pas prononcer sentence ni haine mais ainsi que sa raison et la justice lui dicteront ;

- de payer annuellement les rentes de la tenure aimablement et honnêtement ;

- de ne point changer les biens de sa tenure ;

- de ne pas les hypothéquer ;

- de ne changer ni vendre sans le consentement du Meyer et des autres Huber ;

- de renouveler tous les sept ans les biens de sa tenure ;

- de les déclarer de nouveau, le tout sans fraude.

Lors de cette réunion du serment, se trouvait, sur le bord de la table, le Drink auf, c'est-à-dire une cruche de vin pour conclure l'accord.

Serment du garde-ban du Dinghof

Chaque garde-ban du Dinghof donnera la main et prêtera serment à Dieu et à ses saints :

- d'aller en campagne en hiver et en été, ainsi que l'intérêt public le requiert et suivant l'ancien usage et la nécessité pour avoir soin à ce qu'il n'arrive aucun tort à personne soit aux champs, vignes, prairies et terres en friche ;de dénoncer celui, soit habitant ou forain, qu'il aura vu ou trouvé à faire des dégâts, soit nuit ou jour ;

- de ne rien passer sous silence par faveur et de ne point agir non plus par haine, pression ni autrement, le tout sans fraude.

Cf G. STOFFEL, dans Jacob GRIMM, Weisthümer,

aux Archives départementales du Haut-Rhin.

Bibliographie

- Marcel THOMANN, Les cours domaniales (Dinghöfe) en Alsace, Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et environs - Pays d'Alsace, n° 53-54, 1966, p. 17 et s.

- Georges FRITSCH, Notes sur la cour domaniale de l'abbaye de Marmoutier à Friedolsheim, idem, p. 21 et s.

- Jean-Marie QUELQUEGER, Aspects sur le Dinghof de Woellenheim_ B_SHASE. Pays d'Alsace, n° 123, 1982, p. 167 et suiv.

- Autres coutumiers connus : cour domaniale de Hurtigheim (évêché de Strasbourg, 1454 et 1571) et cour domaniale de Griesheim près de Dingsheim (famille de Kageneck, 1462), cf GRIMM ci-dessus.

- Vers 1500, le Dinghof de Stutzheim ne fonctionne plus (ADBR G 4873/840). Communication du professeur Francis Rapp.

Le Dinghof d’Erstein

Erstein, jadis, disposait également d’une cour dimère.

Dans les chroniques, il n’est pas précisé qu’elle soit seigneuriale ou conventuelle. Elle se situait à l’emplacement de la ferme de Christophe Ringeisen à l’angle de la rue des fleurs et de la rue de Strasbourg. Il n’en reste aucune trace matérielle (car elle a été très probablement détruite lors du grand incendie qui a ravagé les 2/3 d’Erstein en 1725).

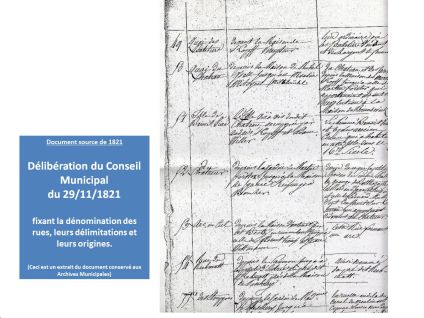

Dans une délibération du conseil municipal du 29/11/1821, au sujet de la nouvelle dénomination des rues. Les élus nous indiquent dans leur compte-rendu (en précisant l’historique des anciens noms de rues d’Erstein) que le plus ancien nom de la rue des fleurs était, dans des « temps immémoriaux », rue de la Dîme (il est également précisé dans le texte que celle-ci se trouvait à cet endroit) …

Complément de Jean Louis Eschbach

Webmestre du site