Sommaire de la page:

- Transports et frets fluviaux

- Ports locaux sur le canal

- Service de navigation et ONN

- VNF - Voies Navigables de France

- Le bureau d'affrètement

- Avançons ensemble

- Entreprises Fluviales de France

- Statistiques

Extraits de CANNAUX et BATELLERIE

en ALSACE de René DESCOMBE 1988

LE TRANSPORT FLUVIAL

Les différentes matières transportées par péniche:

Les mariniers avaient classé ces marchandises en deux catégories, les matières nobles tel que farine, céréales, sucre et les matières et les semi nobles, charbon des Houillères des bassin de la Sarre et de Lorraine, betteraves à sucre, pierres à chaux, hydrocarbures de Strasbourg, bois, charbon, potasse, luzerne.

Les ports et quais locaux

- Illkirch : gravier

- Eschau : essentiellement pour le chargement de gravier

- Krafft : déchargement des eaux et Chargement de céréales vers les comptoirs agricoles (15000 tonnes par an)

- Erstein - Sucreries port privé : dépotage de fuel, pompage de mélasse, pierres à chaux, betteraves à sucre, charbon, sucre brut

- Erstein - Filature : situé sur le Muhrgiessen, un faux bras de l’Ill se raccorde au canal du Rhône au Rhin via le canal de décharge de l’Ill ; réception de charbon (4 à 5000 tonnes par an)

- Boofzheim : céréales

Organisation du transport fluvial

Les voies d'eau alsaciennes étaient gérées depuis 1912 au point de vue technique par le Service de la Navigation de Strasbourg, tandis que l'Office National de la Navigation s'occupait des problèmes commerciaux.

Les attributions du Service de la Navigation, Service spécialisé des Ponts et Chaussées dépendant du Ministère de l'Equipement et des Transports, étaient classiques. L'organisation commerciale des transports par eau était dévolue à l'Office National de la Navigation (O.N.N.) .

L'article 124 de la loi de finances pour 1991 a confié l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension du réseau des voies navigables et de leurs dépendances ainsi que la gestion du domaine de l'Etat nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Anciennement dévolus, aux établissements publics créés en 1912 "le Service de navigation" et " l'Office national de la navigation ", Ces structures sont unifiées et le nouvel établissement public prend le nom de " Voies navigables de France ".

Voies navigables de France (VNF) est l’opérateur de l’État en charge de la transition écologique dans le fluvial. VNF assure l’exploitation, la maintenance et la mise en valeur du réseau fluvial français, soit 6 700 km de canaux, fleuves et rivières, 40 000 hectares de domaine public et l’exploitation de plus de 4 000 ouvrages.

Ancré dans les territoires, VNF régénère le réseau fluvial en modernisant ses infrastructures et ses méthodes de travail, pour assurer une gestion plus fine de la ressource en eau.

Dans le bassin rhénan, VNF gère 480 km de voies navigables dont 190 km à grand gabarit dans 5 départements (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Territoire de Belfort et Haute Saône).

Les agents VNF s'engagent quotidiennement dans 3 missions essentielles :

- Gérer la ressource en eau et concilier ses différents usages pour servir l'intérêt général.

- Favoriser le développement de la voie d’eau et accompagner la transition de notre société vers de nouveaux modèles économiques et écologiques en faveur du fret bas-carbone et du tourisme durable.

- Agir pour des infrastructures fiables, garantissant le bon fonctionnement et la sécurité du réseau fluvial.

D’un usage initial exclusivement dédié au transport de marchandises, le canal du Rhône au Rhin, tout comme nombre de canaux en France, s’est mué aujourd’hui en support de développement touristique, une opportunité pour les territoires traversés de mettre en valeur leur patrimoine à travers les activités fluvestres : en navigant au fil de l’eau, à vélo sur les EuroVelo 15 et 6, ou à pied.

(communiqué de la

Direction Territoriale de Strasbourg

VNF - service communication)

L'organisation commerciale des transports par eau par l'Office National de la Navigation (O.N.N.) est sans doute moins bien connue et mérite quelques mots.

Les bourses d'affrètement

Les bourses d'affrètement étaint organisées par l'O.N.N. depuis 1938 jusqu'en 1991. Auparavant l'affrètement, c'est-à-dire la passation du contrat qui lie le client ou "chargeur" et le transporteur (un marinier artisan ou une compagnie de navigation) se faisait librement suivant la loi de l'offre et de la demande par l'intermédiaire de "courtiers de fret". Cependant les mariniers artisans, les plus nombreux, totalement isolés et inorganisés, étaient condamnés à attendre le bon vouloir des uns et des autres, subissant souvent un chantage à la baisse du fret, entraînant une exploitation déficitaire de leur bateau.

Après plusieurs grèves de la batellerie (1904, puis 1933 et 1936) et quelques essais locaux d'organisation du marché des transports fluviaux dans des "bourses d'affrètement", l'Etat confia par un Décret du 11 Novembre 1938, à l'Office National de la Navigation, qui avait été créé en 1912, la gestion de soixante bureaux d'affrètement, connus sous le sigle de "B.A." : le "tour de rôle" devient obligatoire, les contrats entre le chargeur et le transporteur sont codifiés, les "frets", c'est-à-dire le prix du transport à la tonne par kilomètre pour les différentes marchandises, sont fixés par des barèmes. Cette réglementation sera complétée en 1941-1942 en ce qui concerne notamment le courtage de fret.

Le principe du tour de rôle consiste à établir simultanément une première liste des bateaux vides aptes à accepter un transport, par ordre chronologique de leur disponibilité, et une seconde liste des transports offerts par les clients de la voie d'eau - les chargeurs -, et à laisser le choix aux mariniers de s'affréter pour l'un ou l'autre de ces transports.

A l'appel de la devise de son bateau, dans l'ordre de la liste, lors des séances de la bourse d'affrètement, le marinier choisit un transport quand vient son tour : ou n'en choisit aucun si aucun transport n'est à sa convenance : "il passe". Le contrat afférant au transport ou "voyage" choisi est ensuite préparé par le Bureau d'affrètement et signé par les intéressés.

Le "tour de rôle" - très vieille institution sur le Rhin en Alsace comme on le verra - protège essentiellement le marinier ; il ne permet pas en principe au client de choisit son transporteur dans le cadre d'un contrat au voyage.D'autres types de contrats, tels que le contrat à temps, le contrat au tonnage, le contrat à voyages multiples, permettent de répondre à la plupart des besoins des chargeurs.

Tous ces contrats fixent de manière précise le montant du fret, la date et la durée du chargement, la durée du transport, la durée du déchargement, ... ainsi que les droits et les devoirs réciproques des contractants.

Trois Bureaux d'affrètement sont implantés dans l'Est : un à Mulhouse, un second à Strasbourg, et le troisième à Sarreguemines. Ce dernier a un caractère international, et traite également les affrètements des transports au départ de la Sarre, en application des dispositions du Traité franco-allemand du 27 Octobre 1956, dit "Traité de Luxembourg" : les mariniers sarrois, environ 80 bateaux, ont en France les mêmes droits et les mêmes devoirs que les mariniers français.

Pendant l'occupation de l'Alsace (1940 - 1944), un organisme allemand, la "Schiffsleichtstelle", contrôlait tous les transports en Alsace annexée. Les transports étaient offerts au tour de rôle par les courtiers de fret aux Bureaux d'affrètement de Mulhouse et de Strasbourg. Les transports qui ne trouvaient pas d'amateurs à ta fin de la bourse (transports à destination du Reich par exemple, nombreux à partir de 1944 : matériels militaires et prises de guerre), étaient attribués d'autorité aux mariniers non encore affrétés par le représentant de la "Schiffsleichtstelle".

Depuis le 1er Juin 1988 les Bureaux d'affrètement sont équipés de matériels informatiques qui permettent de simplifier les bourses et d'automatiser la sortie des documents contractuels de transport, les statistiques ...

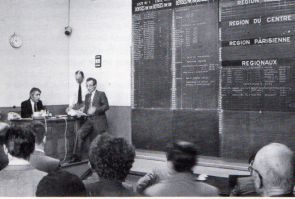

Vue intérieure de la Salle de Bourse du bureau d'Affrètement de Strasbourg. Derrière le directeur, assis au bureau, les appareils du double duplex Strasbourg-Mulhouse et Strasbourg-Sarreguemines. Au tableau mural on distingue à gauche les listes des bateaux en tour (devise, capacité, date de disponibilité), à droite sont inscrites les offres de transport, classées par région de destination (courtier, tonnage, nature de la marchandise, origine, destination du transport, montant du fret et date de mise à quai du bateau). Photo Europ Flash, prise le jour de l'inauguration du double duplex (15 janvier 1982): M. Delmas, Directeur Régional de la Navigation, pendant son allocution. Doc. PAS.

la bourse d’affrètement (Office National de la Navigation) était située dans le bâtiment de la capitainerie du port de Strasbourg. Le bâtiment de la capitainerie existe toujours.

Avançons ensemble … Video de présentation de la profession par l"E2F"

https://entreprises-fluviales.fr/wp-content/uploads/2020/10/Ae.png

Association "Entreprises Fluviales de France"

Rapport d'activité 2023 - Statistiques

LES ARTISANS BATELIERS : QUI SONT-ILS ?

|Rapport annuel Entreprises fluviales de France32

Le recensement des bateliers concerne les bateaux pratiquant la navigation fluviale utilisés à titre professionnel. Les bateaux stationnés « à quai » de manière permanente ne sont pas concernés par ce recensement. Toutes les personnes résidant sur ces bateaux à titre principal sont recensées, il s’agit des bateliers professionnels, de leur famille ou de toute autre personne vivant à bord de manière habituelle.

- En 2021, 908 personnes ont été recensées dans des bateaux pratiquant la navigation fluviale et utilisés à titre professionnel. En 2016, 1 130 personnes avaient été recensées.

- Avec 98 % des bateliers d’origine française, la Profession compte peu de nationalité étrangère (statistique similaire en 2016).

- La pyramide des âges indique qu’un tiers des effectifs ont plus de 50 ans, la population féminine étant globalement plus jeune que la population masculine.

- Les trois quarts des bateliers (77 %) vivent en couple (contre 80 % en 2016) sur leur bateau : des couples majoritairement mariés à 59 %(contre 63 % en 2016).

- En 2021 en moyenne, chaque bateau est habité par 2,5 personnes. 18 % des bateaux sont occupés par une seule personne, 43 % par 2 personnes, 12 % par 3 personnes, 24 % par 4 personnes et 3 % par 5 personnes ou plus. Une proportion similaire au recensement de 2016.

- Le recensement indique que les artisans bateliers sont à 88 % des actifs ayant un emploi. Pour 51 % un emploi salarié, pour 18 % un emploi non-salarié d’indépendant, pour 29 % un emploi non-salarié d’employeur et pour Le recensement des artisans bateliers est réalisé une fois tous les cinq ans par l’INSEE en collaboration avec E2F. Effectué en janvier et février 2021, les résultats statistiques issus de cette enquête, ont été rendus publics courant 2022.

- 2 % un emploi non-salarié d’aide familial. En 2016, 33 % avait un emploi salarié, 31 % un emploi non-salarié d’indépendant, 33 % un emploi non-salarié d’employeur et 3 % un emploi non-salarié d’aide familial.

- 87 % d’entre eux effectue un travail à temps complet (contre 77 % en 2016) : 92 % pour les hommes, 85 % pour les femmes. 13 % effectuent un travail à temps partiel.

Des statistiques similaires au dernier recensement de 2016.

- En terme de type d’emploi, 9 salariés sur 10 (92 %) sont en CDI (contre 88 % en 2016), 8 % ont un emploi à durée limitée (contrat court, saisonnier).

- Concernant les formations détenues par les artisans bateliers, les plus de 30 ans détiennent majoritairement un CAP / BEP, tandis que chez les plus jeunes il y a deux fois plus de baccalauréat professionnel. Une tendance bien plus marquée qu’en 2016.

Sources INSEE et E2F