Sommaire de la page:

- Les péniches

- Les chantiers de construction

- Les "devises" des bateaux

- Le bateau est un être vivant

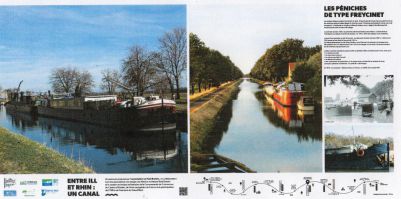

LES PENICHES de « type Freycinet »

Les dimensions des bateaux correspondent évidemment d'une façon générale aux caractéristiques des ouvrages des voies de navigation, des écluses en particulier, que ces bateaux utilisent. Lors de la construction des voies d'eau nouvelles, les promoteurs adaptent nécessairement les ouvrages aux dimensions des bateaux en usage sur le réseau local auquel se raccorde la nouvelle voie d'eau.

Très longtemps disparates, les caractéristiques des lignes principales de canaux et rivières canalisées de France furent unifiées par la Loi du 5 Août ,1879 prise sous les auspices de Charles de Saulce de Freycinet, ministre des Travaux Publics.

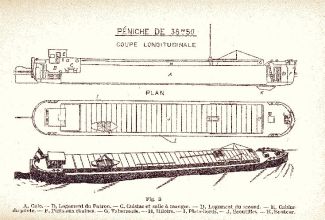

Péniche Freycinet (ou gabarit Freycinet) :

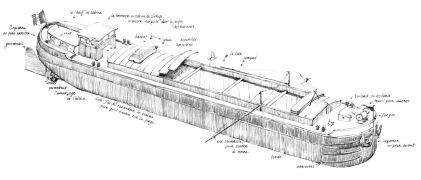

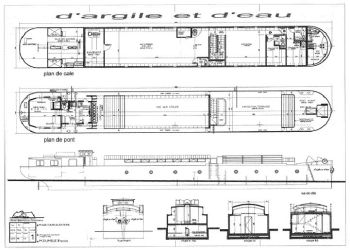

Se dit d'une péniche qui a le gabarit des écluses de certains canaux, mis en place par la loi du programme de Charles de Freycinet du 5 août 1879. Elle portait la dimension des sas d'écluse à 39 m de long sur 5,20 m de large, afin qu'elles soient utilisables par des péniches de 300 à 350 t avec 1,80 à 2,20 m de tirant d'eau. De fait elle limite leur taille à 38,5 m sur 5,05 m. Les péniches de l'époque vont tendre à la remplir le plus complètement possible. Ce qui va définir leur morphologie générale ainsi que certains traits de leur architecture : gouvernail repliable, marquise démontable, etc....

La péniche originaire du Nord fut utilisée sur le Canal de la Marne au Rhin d'abord à 34,50 m de longueur, puis à 38,50 m. Ce type de bateau tractionné, le plus répandu, charge 200 à 300 tonnes selon l'enfoncement autorisé. Il est exploité en général par le marinier et sa femme, qui assure la conduite au gouvernail - le macaron -, avec en plus un charretier. On pouvait admettre au début du siècle en Alsace-Lorraine, qu'un bateau de ce type coûtait 5 000 Mark, et pouvait être payé en dix ans, quand les affaires marchaient bien; mais bien sûr, cela dépendait aussi du mode de vie du marinier, s'il était économe ou pas dans son existence personnelle et celle de sa famille ! (7)

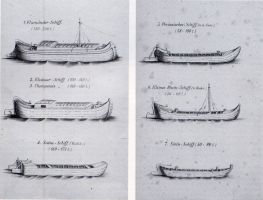

D'autres types de bateaux régionaux naviguaient sur les canaux d'Alsace au XIXème siècle, tels le champenois, le bateau sarrois, le bateau badois, ...

Les spécialistes définissent un bateau de forme dite "strasbourgeoise" ou "allemande", d'une longueur de 34,50 m, et une largeur de 5,00 m, dont la capacité maximum était de 250 tonnes.

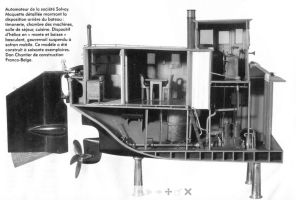

A partir des années 1920, les péniches deviennent des automoteurs. La timonerie et l’habitation se situent à l’arrière du bateau. En 1935, 20% des bateaux sont motorisés.

La tare d’une péniche est de 50 t. La cale peut contenir environ 400m3 soit environ 300 t et son tirant d’eau est de 1.80m. Sa vitesse dépend de la voie d’eau (rivière, canal, fleuve), du courant, du chargement. Elle atteint 9km/h à vide et entre 5 et 6km/h en charge sur un canal. Sa consommation est de 150 litres de gasoil par jour.

Actuellement tous les bateaux de canal sont à peu près du même type, avec des coques métalliques soudées ; ils sont motorisés et comportent une hélice sous voûte; pour l'équipage ils sont aménagés avec un logement à l'arrière, et un pic avant; il existe bien sûr des quantités de variantes dans les détails de construction.

L’artisan marinier a tendance à personnifier sa péniche :

- un ventre (sa cale)

- un cœur (son moteur)

- une devise (son nom)

- ses moustaches (la protection de la coque)

- son derrière (l’arrière )

- le nez ou la tête, (l’avant)

- faire sa toilette (le laver)

- lorsque la péniche est détruite, on parle de « déchirage ».

En 1970 on comptait en France 7200 péniches, en 2024, il en reste 1500.

.

.

.

Les chantiers de construction de bateaux

On comptait au du XXème début du siècle une dizaine de chantiers de construction de bateaux en Alsace.

A Strasbourg, le plus ancien et le plus important, la Société "Goehrs, Krafft et Cie" comportait un effectif de 25 à 30 ouvriers ; puis venaient les Entreprises D. Kientz et A. Pauli, avec chacune 12 à 15 ouvriers ; enfin l'Entreprise Fischer qui comptait 8 à 10 ouvriers. Sur le Canal de la Marne au Rhin, les Entreprises Baernklau à Saverne et Messang à Niderviller comptaient chacune 8 à 10 ouvriers (2). Sur le Canal du Rhône au Rhin,

l'Entreprise Spinnhirny à Mulhouse-Ile Napoléon comptait 4 ouvriers. Deux chantiers de construction de bateaux étaient implantés sur le Canal des houillères de la Sarre, à Rech-les-Sarralbe et à Wittring. Le premier grand chantier naval moderne alsacien, la "Société des Chantiers et Ateliers du Rhin" fut créé à Strasbourg en 1936.

Sur le Canal de Huningue, près de l'Ile-Napoléon, le chantier de "La Société de construction de bateaux" créée après la Guerre de 14-18, comportait une douzaine de cales sèches. Cette Société, dont le principal actionnaire était la S.A.C.M., construisit entre 1920 et 1925 de nombreux bateaux de canal en bois, dans le cadre de la reconstitution du parc fluvial décimé par la guerre.

Il faut aussi mentionner le Chantier Karcher à Freistett, en rive droite du Rhin, qui construisit de nombreux bateaux pour les Alsaciens ; ce chantier dont les installations sont aujourd'hui adaptées aux caractéristiques des bateaux modernes, connaît toujours une grande activité.

Les devises des bateaux de commerce alsaciens

L'immatriculation obligatoire d'un bateau de commerce après sa construction s'accompagne du choix d'une devise, c'est-à-dire d'un nom de baptême du bateau, qui sera marqué à l'avant, de chaque côté de la proue, et à l'arrière sur la marquise.

En premier lieu, on constate que les bateaux immatriculés entre les deux dernières guerres - les registres antérieurs à la guerre de 14-18 n'existent plus - par les mariniers artisans alsaciens, comportent souvent des devises spécifiques à l'Alsace, que l'on peut tout d'abord classer en trois catégories principales :

- Les fleuves et les rivières (Ill, Fleur de 1'Ill, Doller, Lauter, Mossig, Aar, Bruche, Rhein, Rhenus,... et aussi Bérézina, sans doute en souvenir des pontonniers de Strasbourg);

- les villes et les villages (Strasbourg, Argentoratum, Argentoria, Colmar, Ville de Colmar, Offendorf, Guebwiller, Bitche, Ile Napoléon...);

- les hommes célèbres d'Alsace, essentiellement des militaires (Kellermann, Kléber, Général Abbatucci, Rapp, Barbanègre, Lefebvre....)

Parmi d'autres devises spécifiques, on trouve

- des noms à caractère général (Alsacienne, Alsacien, Elsaesser, Alsace, Fina Alsace, ...),

- des montagnes (Donon, Nideck, Dabo, ...),

- des saints (Odile, Odilia, St Léon, ...),

- des devises locales (Zeit ist Geld ! : Le temps c'est de l'argent !, Lâllekönig : Le Roi des fous ?, Voran ! : Va de l'avant ! - Traube : Raisin , ...), des animaux (Cigogne, ...).

En second lieu on trouve un grand nombre de bateaux immatriculés par des compagnies de transport par eau, qui donnent à leurs bateaux le nom de leur société, ou un nom spécifique, dont les devises constituent ainsi des "séries" plus ou moins longues.

Ainsi les Seegmuller 1, 2, 3, ; les Sanara 1, 2, 3, 4, ..., la série dépasse la centaine ; les SARS 1, 2, 3,... de la "Société Alsacienne de Renflouement et de Sauvetage" de Strasbourg...

Certains mariniers artisans possédant en même temps ou successivement plusieurs bateaux ont adopté le même principe ;

ainsi les Kittel 1, Kittel 2, ....; les Schwing 1,

La spécificité alsacienne se manifeste beaucoup moins après la dernière guerre, où l'on trouve en plus grand nombre des devises sans rapport avec le particularisme local : ainsi les Marie, Catherine, Saint Nicolas, Espoir, Neptune, Pourquoi pas ?, Redoutable, Pavot, Flotteur, Zéphir, ... noms que l'on trouvait aussi auparavant bien sûr, mais sans comparaison avec leur floraison actuelle.

Notes et références

René Descombes -CANAUX et BATELLERIE en ALSACE -Histoire et anecdotes

paru en 1988 aux éditions « Le Verger »

« Le bateau est un être vivant »

Le bateau est un être vivant marqué par la devise à travers laquelle le marinier transpose quelque chose de sa vie, de sa personnalité, de sa filiation directe et de son imaginaire.

DES APPELLATIONS QUI HUMANISENT LE BATEAU

Certaines expressions et appellations laissent percevoir ce lien affectif et inconscient qui unit les « Gens de l'Eau » à leur bateau.

Quelques exemples :

- Selon la devise, il est masculin ou féminin : «mon ADELE».

D'autre part des parties du bateau relèvent du corps humain:

- l'avant est appelé le «nez» ou la «tête»,

- l'arrière, le «cul», «pousse ton nez que je vois ton cul»,

- les dispositifs de protection de la coque: les défenses, les «moustaches » (les «fausses moustaches»: pièce de bois de renfort à l'avant du bateau),

- le bord inférieur: le «talon»,

- la corde qui relie entre eux les boulards (bittes d'amarrage) du plat-bord: le «collier».

- la partie mobile du gouvernail des bateaux tractionnés: la « lunette ».

- L’angle arrondi formé par la coque entre un côté et le fond : la « genouillière ».

Des expressions humanisées :

- Enlever les écoutilles : «découvrir le bateau»,

- Laver le bateau: «faire la toilette»,

- L'amarrer: «coucher le bateau».

- Parties au dessus de l’eau : « œuvres mortes » par opposition aux parties immergées de la coque : « œuvres vives ».

- Marinier craintif qui navigue peu : « une patte d’oie ».

D'autres termes particuliers :

- Chercher à capter, à profiter du courant : «cajoler»,

- les côtes de la varangue, ou les membranes du bateau sont appelées: le «couple»,

- Placer bord-à-bord deux bateaux : « Accoupler ».

- la poutre longitudinale: le «sommier»,

- Bateau mal entretenu, la honte pour un marinier : « poubelle ».

- Manquer un virage et finir contre la berge : « manger des moules « .

- Les chevaux de halage lorsqu’ils se déplacent sans tirer de bateau : « aller haut-le-pied »

- la destruction ou la déclaration d'innavigabilité: le «déchirage», qui déchire le coeur du marinier.

- Le harnais de toile destiné au halage à col d’homme ; la « bricole »,par extension le harnais que l’on met aux enfants afin qu’ils puissent jouer en toute sécurité sur les écoutilles, les veules ou le long des plats-bords.

- Action de doubler un autre bateau : le « trématage ».