Sommaire de la page:

- Définitions

- La vie du mariniers

- Approfondissement pédagogique

Extraits de CANNAUX et BATELLERIE

en ALSACE de René DESCOMBE 1988

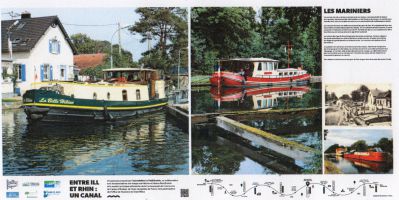

LES MARINIERS

Définitions officielles:

Batelier

Personne dont la profession est de conduire des bateaux de navigation intérieure ou de participer à leur conduite et à leur exploitation. De façon plus précise, on désigne sous le nom de patron-batelier ou d'artisan-batelier la personne propriétaire d'un bateau qu'elle conduit et exploite elle-même et sous le nom de marinier ou compagnon-batelier la personne participant à l'exploitation d'un bateau de navigation intérieure à titre de salarié.

Marinier

Personne dont la profession est de conduire ou de participer à la conduite des bateaux de navigation intérieure. Au sens précis, le mot marinier désigne une personne appartenant à titre de salarié au personnel navigant d'une compagnie, tandis qu'on dénomme patron-batelier ou artisan-batelier la personne qui conduit et exploite, avec l'aide de sa famille, un bateau lui appartenant.

Dans l'Est, traditionnellement, les bateliers naviguent sur le fleuve (Rhin en ce cas), les mariniers sont les navigants des canaux (Canal de la Marne au Rhin, …). Bateliers dans le nord, mariniers dans le sud. Dans ce chassé-croisé qu’ils soient l’un ou l’autre, ils font partie de la grande famille de la batellerie.

Tour à tour techniciens, commerçants et gestionnaires, ils transportent des passagers ou des marchandises. Un métier entre tradition et modernité.

La vie quotidienne du marinier

Descendant des bateliers du Rhin pour la plupart, les mariniers de canal alsaciens sont originaires des villages riverains du Rhin, mais aussi des villages implantés le long des canaux (1). On peut citer pour les premiers les villages de La Robertsau, La Wantzenau, Kilstett, Gambsheim, Herrlisheim, Offendorf, Drusenheim. Parmi les seconds, citons Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim, Wolxheim, Avolsheim, Erstein, Krafft, Artolsheim, Artzenheim, Neuf-Brisach, Mulhouse, Kembs, Village-Neuf, Arzviller, Niderviller, Mittersheim, Sarralbe, Sarreguemines... (2)

Dans certains villages on trouve de véritables dynasties de bateliers du Rhin et de mariniers de canal, dont les patronymes se sont maintenus au cours des siècles dans la même profession.

Autrefois le marinier de canal revenait pendant les mois d'hiver dans sa maison familiale au village natal, ainsi par exemple à Offendorf. Il procédait pendant cette inactivité des transports commerciaux à l'entretien de son bateau, quand il n'était pas nécessaire de l'envoyer au chantier naval pour réparation. Mais c'était aussi le temps du repos et des longues soirées à l'auberge où il pouvait raconter aux sédentaires du village ses voyages, décrire les villes qu'il avait traversées, et évoquer les gens qu'il avait rencontrés (2). Il apportait un peu d'exotisme et d'air frais à ceux qui quittaient rarement leur milieu rural.

L’hiver; beaucoup de bateaux restaient stationnés à Schiltigheim, d'autres sur le Canal de l'Ill au Rhin. Aujourd'hui cet état de choses, qui n'est d'ailleurs pas spécifique aux mariniers alsaciens, a bien changé. Maintenant le marinier navigue tout au long de l'année, et les villageois aussi et ont les yeux bien ouverts sur le monde extérieur.

La maîtrise et la gestion de son bateau "nécessitent de la part du marinier une somme de connaissances dont on peut difficilement se faire une idée aujourd'hui. Bien que non écrit, et acquis comme par osmose au contact de l'activité des parents, le savoir-faire technique du marinier de la péniche est considérable. Il se traduit par plusieurs centaines de termes et d'expressions spécifiques, noms d'objets et de parties du bateau ou d'actions, de gestes et de processus techniques. Peu d'activités techniques modernes, bénéficiant cependant du prestige de la chose écrite et du savoir acquis dans une école en comportent autant. Le marinier retirait une grande fierté de cette compétence qui, pour ne pas être très connue, n'en était pas moins indiscutable", nous dit François Beaudouin (3)..

Le vocabulaire spécifique du marinier alsacien est vaste ; il diffère souvent du Nord au Sud de l'Alsace, mais n'est pas plus incompréhensible pour un non initié que celui du marinier du Canal du Centre ou que celui du marinier breton !

Pendant longtemps l'instruction des enfants de mariniers a posé un sérieux problème. Le niveau d'instruction de ceux-ci, qui restaient le plus souvent à bord avec leurs parents, fréquentant de façon épisodique "l'école batelière" (il y en avait une à Strasbourg), était relativement faible.

Maintenant les enfants de mariniers vont en pension dans une école spécialisée et l'instruction qui leur est donnée est semblable à celle donnée aux enfants des familles sédentaires ; mais cela n'est pas non plus spécifique aux mariniers alsaciens. Il existe huit écoles nationales du premier degré pour les enfants de mariniers, dont une à Dombasle et une à Strasbourg. Ces écoles dotées d'un internat accueillent également les enfants des forains ; les internats peuvent aussi accueillir les élèves du second cycle (6e à 3e) qui poursuivent leurs études dans des collèges voisins.

Au point de vue de la formation professionnelle, il y a quatre Lycées d'Enseignement Professionnel (L.E.P.) dotés d'une section "Navigation", dont un à Dombasle ; et un autre à Strasbourg : le L.E.P. "Pierre Brousse". Ce dernier, créé en 1947, dispense sur trois ans dans sa section "Navigation" l'enseignement théorique, technique et pratique correspondant à un CAP transport fluvial., à une trentaine de futurs mariniers. Il disposait d'un remorqueur-école, le "Climont". La poursuite des études peut amener à un Bac pro transport fluvial puis un BTS gestion des transports et logistique associée. L'établissement est fermé depuis 1998, après le transfert des formations de la batellerie au lycée Émile-Mathis, à Schiltigheim et a été démoli en 2007.

"Le déracinement permanent, poursuit François Beaudouin, coupe cependant le marinier de la société, car les relations suivies entre individus et organismes sociaux supposent, bien sûr, la sédentarité. Le nomadisme n'a cependant jamais été total et absolu pour toute la batellerie. Aujourd'hui encore, bien des mariniers continuent de pratiquer une petite navigation locale, parfois sans leur femme ; beaucoup d'entre eux possèdent une maison où ils viennent plus ou moins régulièrement, ou encore logent des parents âgés qui s'occupent de leurs petits enfants D'autre part, la répétition des voyages sur les mêmes itinéraires et le nombre relativement restreint des lieux de stationnement permettent les contacts espacés et un minimum d'organisation sédentaire" (4). Le marinier alsacien, professionnellement indépendant, ou salarié, n'échappe pas à cette analyse pertinente ; il n'y a guère de spécificité alsacienne, si ce n'est dans la langue parlée de tous les jours, le dialecte alsacien.

Cependant les logements à bord où l'on mène une vie de famille, sont dotés de tout le confort moderne avec des équipements domestiques essentiels, mais aussi pour ce qui intéresse les " accessoires " qui sont très importants dans le cas considéré : chaque bateau a la radio bien sûr, la télévision, le radiotéléphone; nombreux sont les mariniers qui transportent leur voiture sur leur bateau : ils peuvent s'en servir lorsqu'ils sont en attente d'affrètement par exemple, pour rendre visite à leurs enfants dans une école choisie dans leur secteur d'activité, ou chez les grands-parents.

On pouvait dénombrer environ 280 bateaux de canal en activité en 1885 en Alsace (Haute et Basse-Alsace), naviguant avec des bateaux fractionnés, essentiellement sur le réseau des canaux alsaciens. Un siècle plus tard on peut estimer à une centaine le nombre de mariniers d'origine alsacienne qui naviguent avec des automoteurs sur tout le réseau français des voies navigables, ainsi qu'en Belgique et en Allemagne pour les exportations.

Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons une sortie pédagogique

Depuis 2001, cette péniche-musée fait découvrir l’univers « des gens d’à bord » à l’aide d’une importante collection d’objets, de documents et de maquettes retraçant l’histoire, les techniques et le mode de vie de la batellerie. On visite la timonerie, la salle des machines, la cale, l’habitat du marinier et de sa famille… Des guides compétents et passionnés se feront un plaisir de guider les visiteurs et d’évoquer ces pages d’histoire avec émotion et nostalgie.

Le musée de la Batellerie est installé dans une péniche de type Freycinet construite en 1931 et ayant appartenu à une famille du village, Freycinet étant une norme européenne régissant les dimensions des écluses sur les canaux et donc celles des péniches depuis 1879. Acquise par la municipalité en 1987 et sauvée du « déchirage », la péniche a été amarrée sur le « Muelrhein » au centre du village et la berge a été aménagée en place dédiée aux bateliers. Le musée a été inauguré en 2001 dans la péniche rebaptisée CABRO, du nom de l’association gestionnaire du lieu (Cercle Amical des Bateliers Réunis d’Offendorf). Il retrace l’évolution de la profession et rend hommage à Joseph Zilliox, héros de la Grande Guerre, exécuté par les Allemands à Liège en 1917.

Sources

- René Descombes - Article "Navigation" dans l'Encyclopédie de l'Alsace - Volume 9: L'origine des bateliers, p. 5483.

- Georg Weill - Die Lage der Kanalschiffer in Elsass- Lothringen. Thèse de Doctorat -Université de Strasbourg, 1905, 190 p.

- François Beaudouin - Bateaux des fleuves de France -Editions de l'Estran -1985, p. 218.

- Sur la batellerie en général, Cf. Bernard Le Sueur - Batellerie et Bateliers de France - Histoire illustrée de la navigation intérieure al. Horvath, 1985, 210 pages.