Sommaire de la page:

- Le barrage à aiguilles

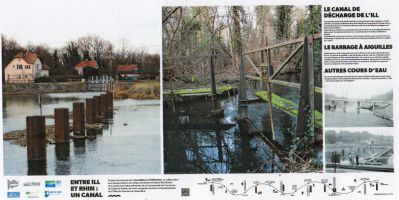

- Le canal de décharge de l'ill

- Son alimentation en eau

LE BARRAGE A AIGUILLES

de Krafft,

Implanté en aval du croisement avec le canal du Rhône au Rhin, a pour mission de garantir la retenue nécessaire à la navigation commerciale sur cette liaison Rhin-Rhône. L’ouverture de 40 m entre culées est fermée par des fermettes métalliques rabattables latéralement. Un rideau “d’aiguilles” (bois de 2,20 m de long et 7/7 cm de section) prenant appui sur les fermettes et les fers de liaison ferme le canal pour retenir l’eau au niveau nécessaire à la navigation.

Pourquoi un barrage à aiguilles ? C’est une installation mobile dont la partie entre culées peut s’effacer complètement lors des grandes crues. On enlève les aiguilles au fur et à mesure de l’augmentation du débit et lorsque tous les bois sont retirés on couche les fermettes sur le radier en maçonnerie. L’évacuation des corps flottants se fait plus facilement. Dès que le barrage est couché, la navigation sur le canal du Rhône au Rhin est arrêtée. Au moment de la décrue on procède de la façon inverse pour rétablir le barrage. En période de basses eaux, un passe-nacelles permet la navigation de pêche entre les deux biefs et une échelle à poissons la migration du poisson.

La régulation du niveau s’effectue en ajoutant ou en retirant des aiguilles en fonction des conditions météorologiques, avec une précision relative dans la tenue de la ligne d’eau du fait du temps d’intervention.

Les barragistes ont toujours fait preuve de courage face au courant pour manipuler avec force et dextérité les 1200 aiguilles qui composent en moyenne un barrage. En période de crue lorsqu’il fallait « coucher le barrage » c’est-à-dire l’effacer pour laisser l’eau s’écouler, une équipe de 4 barragistes pouvait être astreinte à intervenir 30 heures consécutives de jour comme de nuit dans des conditions climatiques parfois extrêmes. De surcroit il était nécessaire du fait de l’action conjuguée de l’eau et du vent durant la période hivernale, de dégager au plus vite le barrage à l’aide de treuils et outils pour évacuer les embâcles (végétaux, glace, bois flottant obstruant les barrages).

Le CANAL DE DÉCHARGE

de l’Ill

Le canal de décharge des hautes eaux de l'Ill est le cours d’eau vital pour la Ville d’Erstein et les communes situées en aval.

Seul dans son genre pour l’Est de la France, il est la pièce maîtresse des installations de dérivation des crues en amont d’Erstein.

LE PROJET

La crue exceptionnelle de décembre 1882 et les dégâts causés par les inondations à l’intérieur de la ville de Strasbourg ont accéléré d’une façon importante l’idée de la construction d’un canal appelé à dériver les crues de l’Ill vers le Rhin et les études ont été entreprises les années suivantes.

Pourquoi a-t-on choisi Erstein pour la construction de cet important ensemble hydraulique ? L’idée de base était de couper la plaine inondée en amont d’Erstein par une digue et de rejeter les eaux de crue dans le Rhin. Les raisons qui ont motivé ce choix : la terrasse de loess surélevée située à l’ouest de l'Ill, l’existence d’une dérivation, la Krafft, dont la vallée a suffisamment de pente vers le Rhin, la situation altimétrique de l’ l'Ill, en amont d’Erstein, c’est-à-dire que l'Ill, à travers l’agglomération, a une dénivellation de 3,50 m sur une distance de 2 km. Il aurait été difficile de trouver un tracé aussi favorable entre Erstein et Strasbourg. La traversée d’Erstein est donc un “escalier” dont la marche supérieure servira à dériver les eaux vers le Rhin.

SA CONSTRUCTION ET SON RÔLE

Le canal de décharge emprunte la vallée de l’ancienne Krafft. Son lit a été creusé à une profondeur variant entre 1,80 et 2,00 m.

Entre la rive gauche (ouest) et la digue insubmersible il y a un contre-talus de 10 à 16 m de largeur formant le lit majeur. Le couronnement de la digue a 3 m de largeur et est à environ 0,80 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux. Cet ouvrage en remblai a été construit avec les matériaux trouvés sur place lors de l’excavation du lit du canal.

La longueur totale du canal est de 8,5 km et comporte trois ouvrages d’art importants : le barrage de Boerschey à la tête du canal, le barrage à aiguilles de Krafft, en aval du croisement avec le canal du Rhône au Rhin, et le barrage de Plobsheim, dans la digue principale du Rhin. Chacun de ces ouvrages a un rôle précis à remplir.

Le barrage de Boerschey

Il comporte sept ouvertures de 5 m de largeur chacune. Le barrage a été automatisé et électrifié : dès que l’eau monte, les vannes s’ouvrent automatiquement. En cas de débordement, l’eau se répand dans les champs d’épandage prévus à cet effet.

Le barrage règle le débit à admettre dans le canal de décharge et sont grandes ouvertes lors des hautes eaux. L’ouverture entre culées est de 42,20 m. Néanmoins, l’Administration a fait procéder à un renforcement en 1960 par des injections de lait de ciment à haute pression. L’aval du radier est protégé par un important enrochement en granit.

Dans le même temps, en 1889, le barrage de la Steinsau a été construit. Il sert de régulateur pour éviter la montée des eaux dans Erstein et Strasbourg avec un débit de 25 m³/s sur Strasbourg.

Le barrage à aiguilles de Krafft,

Le barrage de Plobsheim,

le plus important ouvrage d’art du canal de décharge, crée la retenue dans le canal de décharge permettant l’alimentation du canal d’alimentation par l’ouvrage de la Thumenau, celle de l’Altrhein par l’ouvrage du même nom et celle du Mühlgiessen par un ouvrage de même nom.

Le barrage de Plobsheim avait sept ouvertures de 4 m de largeur chacune, d’où le nom de sept écluses. Il était équipé de vannes métalliques à manœuvre manuelle, d’une passe-nacelle et d’une échelle à poissons.

Les manœuvres de barrages étaient assurées par des gardes barragistes logés à proximité des ouvrages et reliés entre eux par une ligne téléphonique spéciale. Les commandes du barrage avaient été électrifiées en 1955.

Avec les aménagements du Plan d'Eau de Plobsheim en 1970, le barrage des Sept Écluses n'avait plus son utilité de régulation des eaux et il fut démoli. Seules les fondations se trouvent encore sous le parking. L'endroit a peu à peu perdu son nom pour s'appeler le « Rhinland » du nom du restaurant qui s’y trouvait à proximité.

Pour protéger le hameau de Krafft (partie sud) des inondations, la section entre le canal du Rhône au Rhin et le canal d’alimentation a été endiguée des deux côtés ; les crêtes des digues étaient espacées de 90 m. L’étranglement à 75 m, au pont de Krafft, constituait une entrave sérieuse à l’écoulement des crues.

L’ensemble des travaux de construction du canal de décharge et des ouvrages annexes s’est échelonné sur les années 1886-1891

L’inauguration officielle a eu lieu le 25 avril 1891. Cette cérémonie a été matérialisée par l’érection d’une stèle en granit à la jonction du canal et du Murgiessen.

Les travaux ont été chiffrés à l’époque à 1 050 000 Marks. Cette somme importante a appelé les participations suivantes : Ville de Strasbourg 315 000,- Marks, Département du Bas-Rhin 125 000,- Marks, Etat 610 000,- Marks.

SON ÉVOLUTION

Il ne faut pas penser que le canal de décharge est resté figé dans son état premier. Au cours des années il a subi des transformations visant à améliorer l'écoulement des crues.

L’ensemble des ouvrages a été soumis à sa première épreuve sévère lors de la crue de décembre 1910. D’une ampleur exceptionnelle, cette crue a montré que le passage à travers la digue des hautes eaux au barrage de Plobsheim était trop petit et il y avait un remous dangereux dans le canal de décharge menaçant la stabilité de la digue de la rive gauche. Les habitants de Plobsheim avaient bien peur d’une rupture de cette digue et pour la décharger les ingénieurs responsables ont décidé d’ouvrir les vannes du barrage de Steinsau et d’envoyer 85 m3/seconde d’eau par l’Ill vers Strasbourg, solution qui n’arrangeait pas les choses pour les villages et villes riverains. Dès la fin de la crue, des études furent lancées et, en 1912, la passe de décharge au barrage de Plobsheim fut exécutée. Elle consistait en un pont de 39,50 m d’ouverture dans la digue du Rhin dont le radier était calé à une cote de débordement déterminée. Ce pont avait la particularité d’être le premier ouvrage en béton armé de la région.

La crue de décembre 1919, un peu plus importante que celle de 1910, n’a pas posé de problèmes majeurs pour son écoulement vers le Rhin et le nouvel ouvrage de Plobsheim a donné pleine satisfaction. La troisième crue exceptionnelle, celle de janvier 1955, avec un débit de l’ordre de 580 m3/seconde dans le canal de décharge, a montré que les installations de dérivation d’Erstein nécessitaient des améliorations afin d’accroître leur capacité et leur sécurité. Divers travaux furent étudiés et réalisés en 1956 et 1957, à savoir :

- le renforcement de la digue rive gauche, en aval de Krafft ;

- l’élargissement du lit majeur à Krafft en portant la distance entre les crêtes des deux digues à 90 m ;

- l’élargissement de la passerelle de halage à Krafft ;

- la construction d’un barrage de décharge à quatre ouvertures de 4 m dans la digue du Rhin, à 700 m en amont du barrage de Plobsheim avec son chenal de décharge ;

- l’électrification des sept vannes du barrage de Plobsheim, afin que les manœuvres puissent se faire par un seul agent.

L’ensemble de ces travaux a été financé par le ministère de l’Agriculture pour un montant total de 35 020 300,- F de l’époque.

En même temps, les Ponts et Chaussées ont fait procéder à la mise hors eau de la route Erstein-Sucreries entre le canal de décharge et cette usine. Le niveau de la chaussée a été calé sur celui du niveau maximal atteint par les eaux de la crue de 1955. Pour ne pas faire de digue en travers du champ d’inondation, des passages hautes eaux ont été aménagés. Ces ponts supplémentaires ont trente ouvertures de 3 m. Ils fonctionnent dès que les prés riverains sont inondés.

SON ENTRETIEN ET SA GESTION

Tous ces ouvrages d’art, les digues et les berges ont nécessité et demandent encore des travaux d’entretien importants et une surveillance permanente lors des crues, frais souvent très substantiels. Aussi, le législateur, lors de la fixation des participations des intéressés aux frais d’entretien de l'Ill, du canal de décharge et autres, a repris l’idée initiale de faire payer les principaux bénéficiaires des avantages tirés de ces installations.

C’est ainsi que l’ordonnance du 30 avril 1906 sur l’entretien de l'Ill et de ses dépendances reprend dans ses articles 6 et 12 la participation des collectivités situées entre Erstein et Strasbourg à l’entretien des installations de dérivation des crues en amont d’Erstein

Le montant annuel est variable suivant l’importance des travaux d’entretien effectués. Il y a lieu de rappeler que l’aménagement d’EDF et le bassin de compensation de Plobsheim ont fait diminuer d’une façon très importante les frais annuels. .

Les cours d’eau alimentant le canal de décharge de l’Ill

Nous parlons de cours d’eau non domaniaux, en les citant d’est en ouest du territoire d’Erstein. Ils sont pour la plupart d’origine phréatique, c’est-à-dire alimentés par des résurgences de la nappe souterraine très importante en moyenne Alsace.

La LACHTER

Elle traverse du sud au nord la plaine du Ried, depuis Sundhouse jusqu’à son débouché dans le canal d’alimentation de l’Ill, situé dans la forêt communale d’Erstein au lieu-dit Pfefferwald. Sur une longueur de 22 km, elle passe à la périphérie ouest du village de Boofzheim, traverse Obenheim et Gertsheim pour en trer dans le ban d’Erstein, sur les derniers kilomètres de son parcours. Le débit de la rivière varie entre 1,0 et 1,5 m3 à la seconde. Elle est sujette à des variations peu importantes de son niveau et les terres agricoles ne souffrent pas des inondations.

La ZEMBS

Rivière également d’origine phréatique, elle draine une vallée peu large appelée le Ried noir, constituée essentiellement de prés entre Hilsenheim et Erstein. Longue de 22,4 km, elle traverse les agglomérations de Rossfeld et Herbsheim, se partage en deux avant d’entrer dans le ban d’Erstein, une partie des eaux allant sur Gerstheim pour grossir la Lachter, l’autre partie passe à côté des Sucreries d’Erstein, longe le hameau de Krafft, annexe d’Erstein, et, après le passage en siphon sous le canal de décharge d’Erstein, rejoint le canal de décharge de l'Ill. Le débit varie de 400 litres/seconde en étiage à 3 000 litres/seconde en période de hautes eaux.

Le SAUERBRUNNEN

Affluent de la rive droite du canal de décharge, il prend sa source à la limite est de la forêt communale d’Erstein, dite Oberwald, draine les prés situés de part et d’autre de la route Erstein-Sucreries et rejoint le canal de décharge dans la forêt de Kinzwoog. D’une longueur de 2,2 km, avec un débit de 40 à 60 l/s en temps normal, ce ruisseau joue un rôle important en assurant le ressuyage des prés après les inondations de l’Ill.

Le BRONNWASSER

Il prend sa source sur le territoire de Matzenheim, au lieu-dit Allmend (propriété communale), et après un parcours de 4,5 km se jette dans le canal de décharge, à 200 m en aval, au point de départ de l’Ill. D’un débit de 200 à 300 l/s en temps normal, il draine la forêt dite Oberwald après les crues de l’Ill. Ses eaux sont d’une très bonne qualité et on peut y voir des truites.