Sommaire de la page:

- La construction des canaux

- Les canaux en Alsace

- Les canaux de type "Vauban"

Extraits de CANNAUX et BATELLERIE

en ALSACE de René DESCOMBE 1988

L’Alsace est une région riche en canaux de navigation.

Certains ont été mis en place pour un besoin militaire et temporaire (comme les canaux Vauban, créés pour apporter les pierres pour la construction des places fortes de Neuf-Brisach, de Fort-Louis et de la citadelle de Strasbourg).

D'autres, cependant, ont été construits pour permettre les échanges commerciaux (bois, charbon, sable puis produits pétroliers) entre le bassin du Rhin et celui du Rhône (canal du Rhône au Rhin) ou entre le bassin du Rhin et celui de la Seine (canal de la Marne au Rhin).

Actuellement, en Alsace, 175 kilomètres de canaux sont ouverts à la navigation. Ils sont, bien sûr, toujours utilisés pour le transport des marchandises, mais ont également un rôle de plus en plus important dans le tourisme fluvial.

D’autres canaux, désaffectés mais conservés, jouent un rôle pour l’irrigation mais aussi pour diverses activités de loisir (pêche, pistes cyclables), suite à la reconversion de l’ancien chemin de halage.

C’est le cas par exemple du canal du Rhône au Rhin, dont une grande partie du parcours entre Strasbourg et Mulhouse n’est plus ouvert à la navigation.

La construction des canaux

Quel fut d’ailleurs l’intérêt, dans la première partie du XIXe siècle, de construire un canal, parallèle au Rhin, entre Strasbourg et Mulhouse ?

Avant les travaux de correction du Rhin proposé par Tulla et réalisés entre 1840 et 1900, la remontée du Rhin était difficile : le cours du fleuve fluctuait avec les crues et le courant, les nombreux bras morts et îles rendaient le halage délicat.

Après ces travaux, la situation ne s’améliora pas, au contraire : en réduisant de 14% (environ 30 kilomètres) la longueur du fleuve entre Bâle et Lauterbourg, ces travaux rompirent l’équilibre du fleuve en provoquant un accroissement de sa pente qui eut pour conséquences une augmentation de la vitesse des eaux (les chalands le remontaient de plus difficilement) et un transport de matériaux vers l’aval.

Le creusement du lit du fleuve en amont (avec notamment l'apparition de la barre rocheuse d’Istein) et la constitution de bancs de graviers en aval rendirent la navigation du Rhin pratiquement impossible, une vingtaine d’années après le début des travaux. En 1868, la navigation sur le Rhin s’arrêtait à Lauterbourg !

Il fallut ainsi attendre les travaux de régularisation, réalisés entre 1906 et 1924 entre Lauterbourg et Strasbourg, et ceux de canalisation du Rhin, réalisés entre 1930 à 1960 entre Strasbourg et Bâle, pour que la navigation sur le fleuve puisse reprendre jusqu’à Bâle.

Dans les années 1950, une étude démontre que le raccordement au grand canal d’Alsace du canal du Rhône au Rhin au niveau de la commune de Niffer permettait de réaliser un gain de temps considérable pour les péniches et répondait à un impératif économique.

La mise en service en 1961 du raccordement entre Mulhouse et Niffer provoqua donc le déclassement partiel de la branche nord du canal du Rhône au Rhin.

Les principaux canaux alsaciens

A. Les canaux en Alsace

Grand canal d’Alsace

-

Longueur totale : 52 kilomètres.

-

Gabarit : grand (bateaux de 1 000 à 3 000 tonnes ; convois de 1 250 à 18 000 tonnes).

-

1er projet : 1902 (René Koechlin).

-

Début des travaux : 1832.

-

Inauguration : 1859.

-

Villes reliées : Kembs (68) à Vogelgrun (68).

Quatre centrales hydroélectriques ponctuent la longueur du grand canal d’Alsace : Kembs (1932), Ottmarsheim (1952), Fessenheim (1956) et Vogelgrun (1959). Le grand canal permet également l’alimentation en eau pour le refroidissement de la centrale nucléaire de Fessenheim (1977).

Canal de la Marne au Rhin

- Longueur totale : 312 kilomètres.

- Gabarit : petit, type Freycinet (250 à 300 T).

- 1er projet : 1780.

- Début des travaux : 1838.

- Inauguration : 1853.

- Villes reliées : Vitry-le-François (51) à Strasbourg (67).

Canal de Huningue

- Longueur totale : 28 kilomètres.

- Gabarit : petit, type Freycinet (250 à 300 T).

- Début des travaux : 1806.

- Inauguration : 1828.

- Villes reliées : Huningue (68) à Niffer (68).

Le canal est actuellement en service de Kembs à Niffer et sert à alimenter en eau le canal du Rhône au Rhin.

Canal du Rhône au Rhin

- Longueur totale : à l'origine, 323 kilomètres dont 136 kilomètres en Alsace ; actuellement, 236 kilomètres dont 74 en Alsace.

- Gabarit : grand du Rhin (Niffer) jusqu’à Mulhouse puis petit, type Freycinet.

- 1er projet : XVIIe siècle, en Suisse, pour relier le lac Léman (bassin du Rhône) au lac de Neuchâtel (bassin du Rhin).

- Début des travaux : 1784.

- Inauguration : 1833.

- Villes reliées : à l'origine, Saint-Symphorien-sur-Saône (21) à Strasbourg (67) ; actuellement, Saint-Symphorien-sur-Saône (21) à Niffer (68) et de Friesenheim (67) à Strasbourg (67).

Différentes sections du canal en plaine d’Alsace ont été déclassées et servent actuellement à l’irrigation ou à la pêche.

Canal de Colmar

- Longueur totale : 23 kilomètres.

- Gabarit : petit, type Freycinet (250 à 300 T).

- 1ère étude : 1842.

- Début des travaux : 1862.

- Inauguration : 1864.

- Villes reliées : Vogelgrun (68) à Colmar (68).

Canal de la Sarre

- Longueur totale : 63,5 kilomètres, dont 15,9 en Alsace.

- Gabarit : petit, type Freycinet (250 à 300 T).

- 1er projet : 1582 (Tilemann Stella).

- Début des travaux : 1861.

- Inauguration : 1866.

- Villes reliées : canal de la Marne au Rhin (étang de Grondrexange (57) et Sarreguemines (57)).

Le canal a joué un rôle important dans l’approvisionnement de l’Alsace en charbon, notamment de Mulhouse.

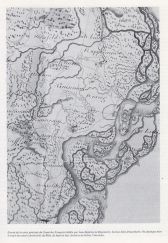

B. Les canaux Vauban

Canal de la Bruche

- Longueur totale : 19,78 kilomètres.

- Caractéristiques : 11 écluses, 29 mètres de dénivelé.

- Début des travaux : 1680.

- Inauguré en 1882, le canal est utilisé jusqu’en 1939 pour transporter du vin, des briques, du bois et des tuiles.

- Villes reliées : Wolxheim-le-Canal (67) à Strasbourg (67).

L'intérêt militaire du canal a été de fournir les pierres pour l’édification de la citadelle de Strasbourg (grès provenant de la carrière de Soultz-les-Bains).

Canal des Français ou canal des Pandours

- Longueur totale : 42,3 kilomètres.

- Caractéristiques : 7 écluses, 17 mètres de dénivelé.

- Début des travaux : 1707.

- Inauguré en 1707, ce canal est abandonné très rapidement, dès 1714. Par endroit il ne reste plus, à l’heure actuelle, qu’un fossé.

- Villes reliées : La Wantzenau (67) à Seltz (67).

Ce canal visait à fournir des vivres, munitions et matériaux de construction pour l’entretien de Fort-Louis. Il était également destiné au transport d’hommes et de matériel de guerre vers le nord, hors de la vue et du feu de l’ennemi. Il servit notamment lors du siège de Landau (1713).

Canal de Neuf-Brisach

- Longueur totale : 36,8 kilomètres.

- Caractéristiques : 15 écluses, 3 mètres de dénivelé.

- Début des travaux : 1699.

- Inauguré en 1699, le canal est comblé en partie en 1703. Certaines parties restent toutefois actives jusqu’en 1760.

- Villes reliées : Pfaffenheim (68) à Neuf-Brisach (68). S'y ajoutèrent une rigole d’alimentation du canal entre Ensisheim et Oberhergheim, ainsi que le canal de Bergholtz entre Bergholtz et la section ouest de celui de Neuf-Brisach (embranchement flottable pour le transport des bois de charpente et des bois à brûler).

L'enjeu de ce canal était de fournir les pierres pour l'édification de la fortification de Neuf-Brisach (grès provenant de la carrière de Schauenberg).

D'après Wikipédia, Encyclopédie libre en ligne