Sommaire de la page:

- Le port autonome de Strasbourg

- Les ports de Mulhouse

- Les ports de C olmar - Neuf-Brisach

- Les ports de Huningue

- Les ports d' Eschau - Erstein - Krafft

Extraits de CANNAUX et BATELLERIE

en ALSACE de René DESCOMBE 1988

Les ports sur le Canal du Rhône au Rhin (Nord)

De nombreux ports sont implantés sur le Canal du Rhône au Rhin ; les vicissitudes de l'Histoire et de l'économie ont déterminé des destins divers pour ces ports. Nous citerons du Nord au Sud les ports de Strasbourg-canal, Eschau, Erstein, Colmar, Neuf-Brisach-canal, Mulhouse, Huningue, Bourogne, Botans, Montbéliard, Exincourt, Besançon, Dole, Tavaux, Deluz, Novillars, Torpes, Clerval, Fraisans, ... L'évolution de tous ces ports est intéressante. Nous nous limiterons cependant à résumer l'activité des ports situés en Alsace pour rester dans le cadre de la présente exposition.

Le port de Strasbourg

Le trafic du port de Strasbourg avec les canaux de l'Est de la France et en particulier avec le Canal du Rhône au Rhin fut fonction des événements politiques et économiques, mais aussi des aménagements techniques des ports. Il faudra attendre bien après la réalisation de la jonction du canal de la Marne au Rhin à la Robertsau (1841), l'exécution du Canal de Jonction (1882) et la création des Bassins de l'Hôpital et d'Austerlitz (1891), puis des Bassins du Commerce et de l'Industrie (1902), pour constater un essor particulier du trafic "canal" de Strasbourg (10).

On compte 700 000 tonnes par an à la veille de la Guerre de 14-18, se répartissant également entre le Canal du Rhône au Rhin et le Canal de la Marne au Rhin (mis en service en 1853).

Après la Guerre de 14-18, le trafic du port de Strasbourg avec le Canal du Rhône au Rhin augmenta régulièrement de 350 000 tonnes par an en 1913 à 1,2 million de tonnes par an en 1932, compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus (trafic général). Après la dernière Guerre, le trafic reprit pour atteindre 607 000 tonnes en 1956, dont 240 000 tonnes de produits divers à destination de la Suisse (Bâle essentiellement).

A cette époque les conditions de navigation sur le Rhin en amont de Strasbourg étaient souvent difficiles et les bateaux rhénans allégeaient à Strasbourg tout ou partie de leur cargaison par transbordement dans des automoteurs de 38,50 m qui empruntaient le Canal du Rhône au Rhin jusqu'à Bâle, via Huningue.

Au fur et à mesure de l'aménagement du Rhin amont, les conditions de navigation allaient en s'améliorant et ce trafic de transit disparaissait progressivement : 100 000 tonnes en 1959, 40 000 tonnes en 1962, inexistant en 1966.

La mise en service de la Chute de Strasbourg en 1970 détournait cependant ce trafic vers la voie rhénane et par la même occasion, une partie du trafic avec les ports intérieurs français accessibles par le Canal du Rhône au Rhin - branche Sud, le parcours Strasbourg-Niffer s'effectuant alors par le Rhin canalisé et le Grand canal d'Alsace.

Le trafic du Port Autonome de Strasbourg avec le Canal du Rhône au Rhin, branche Nord, tombait de 300 000 tonnes en 1970 à 124 000 tonnes en 1971, 26 000 tonnes en 1976 et 10 000 tonnes par an à partir de 1981.

Les ports de Mulhouse

C'est à la ferme volonté des industriels mulhousiens de tirer le meilleur profit possible de la réalisation du Canal du Rhône au Rhin, que le port public de Mulhouse doit son existence. La "Société industrielle de Mulhouse" puis la Chambre de Commerce de Mulhouse s'occupèrent de la construction et de l'aménagement de ce port formé à l'origine par un élargissement du canal dont le plan d'eau atteignait en 1837 une superficie de 1,5 ha.

Trois "bassins", qui furent comblés assez rapidement par la suite, furent réalisés dans la traversée urbaine par des industriels peu de temps après l'ouverture du canal à la navigation : le Bassin André Koechlin et Cie (1840- 18 68), le Bassin Ferdinand Koechlin (1840-1872), et le Bassin de Ronchamp (1843-1895). Tous ces ports étaient essentiellement animés par le trafic charbonnier, originaire des mines de Blanzy, Epinac, Rive-de-Giers, Montchanin, Ronchamp (à partir de 1850), Sarrebruck (à partir de 1866 par le Canal des houillères de la Sarre et le Canal de la Marne au Rhin).

Ce trafic charbonnier important satura rapidement les ports existants, dont les terre-pleins étaient relativement petits, et l'on dut songer à ouvrir un "nouveau bassin".

Le "Nouveau Bassin" de Mulhouse

Mais d'autres préoccupations s'ajoutaient à celle de l'exiguïté des terre-pleins. Il s'agissait d'assurer la régularité de l'approvisionnement en charbon des industriels de la région de Mulhouse, donc de prendre toutes mesures pour éviter une interruption de la navigation, d'une part, et pour créer les aires de stockage nécessaires pour pallier un arrêt éventuel des arrivages de combustibles, d'autre part.

Or tous les bassins existants étaient situés à mont de l'écluse 41, dans le secteur du canal alimenté par les eaux de l'Ill, rivière qui présentait des étiages occasionnant des arrêts de navigation par manque d'eau.

Ainsi était-on devant la nécessité de créer des installations plus vastes, en dehors du périmètre urbain, et non tributaires de l'Ill. Ce sont les caractéristiques que présente le "Nouveau Bassin", alimenté en permanence par les eaux du Rhin, qui fut mis à l'étude dès 1868.

La décision, à l'initiative de la Chambre de Commerce de Mulhouse, intervint l'année suivante, sur présentation du projet de M. Th. Jundt, l'ingénieur du Canal à Mulhouse. Le vaste bassin de 970 m x 40,00 m, flanqué de terre-pleins, communique avec le Canal du Rhône au Rhin à l'aval de l'écluse 41 par un canal de jonction d'un km de longueur ; le Quatelbach lui sert de trop-plein.

La Guerre de 1870 retarda l'opération, qui fut reprise dès la fin des hostilités, grâce à la participation de la Ville de Mulhouse. Ouvert à la navigation en principe en 1873, ce n'est que cinq ans plus tard que le Nouveau Bassin put être livré complètement achevé à ses utilisateurs.

L'exploitation normale du Nouveau Bassin fut gênée pendant l'hiver 1879-1880 qui fut extrêmement rigoureux. Le canal resta gelé pendant plusieurs mois : une foire avec carrousel put être tenue sur le plan d'eau du bassin, et à différentes reprises de brillantes soirées de patinage y furent organisées, éclairées aux feux de Bengale ! On n'avait pas vu de si grands froids depuis l'hiver 1829-1830, où l'on vit le Rhin gelé à Kembs.

Les arrivages de combustibles furent tels au bassin, que 200 attelages de chevaux ne suffisaient pas à l'évacuation des marchandises vers les usines ! Le Nouveau Bassin fut ensuite raccordé au réseau ferré normal (1885), puis par une voie métrique aux différentes usines utilisatrices : les wagons remplacèrent les attelages.

La "Société des tramways de Mulhouse" prit le relais en 1885 d'un consortium d'origine suisse qui avait demandé précédemment à la Ville de Mulhouse une concession pour la création d'un tramway à vapeur pour la livraison de houilles et autres marchandises en provenance du Canal du Rhône au Rhin : c'est là l'origine des "Transports en commun" (T.C.M.) de Mulhouse.

Il n'était pas rare de voir en 1902 jusqu'à 60 bateaux en cours de déchargement au Nouveau Bassin qui recevait le tiers des charbons réceptionnés à Mulhouse. Les seules expéditions furent constituées par la potasse, à partir de 1920 (30 000 tonnes/an en moyenne jusqu'en 1939), ainsi que par des betteraves à sucre pour la Sucrerie d'Erstein.

L'évolution du trafic du Nouveau Bassin suivit sensiblement celle du trafic général du port de Mulhouse. Le Nouveau Bassin n'est plus en service depuis 1971 : deux routes coupent transversalement le plan d'eau, proscrivant toute utilisation par la navigation, même touristique.

De 225 000 tonnes en 1890, le trafic du port de Mulhouse passa à 450 000 tonnes en 1905 (trafic record), dont 338 000 tonnes de produits charbonniers. Il y avait cependant un grand déséquilibre entre les arrivages (80 % du trafic total) et les expéditions, contraignant les mariniers à voyager le plus souvent à vide vers un autre port pour y trouver un autre chargement (11).

Le trafic reprit après la guerre de 1939-1945 pour atteindre 287 000 tonnes en 1956, dont 155 000 tonnes de produits charbonniers. De 1959 à 1966 il a baissé régulièrement à l'image du trafic charbonnier qui n'atteignait plus que 60 000 tonnes en 1967 par suite des recyclages au fuel-oil des industries régionales.

En 1967 l'achèvement du nouveau port de Mulhouse‑Ile Napoléon permettait d'utiliser de façon rationnelle le raccordement à grand gabarit Kembs-Niffer-Mulhouse.

Les installations de l'ancien port de Mulhouse, tant du "Vieux Bassin" (réduit à ses dimensions actuelles en 1893) dans la traversée urbaine devant la gare, que du "Nouveau Bassin", sont abandonnées par la navigation commerciale.

Ces infrastructures, à l'exception de celles du Nouveau Bassin, restent disponibles pour le tourisme fluvial.

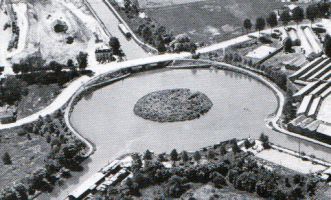

Le "port rhénan de Mulhouse-lle Napoléon"

La grosse industrie (chimie, métallurgie) s'était implantée dans les années 1955-1960 dans l'orbite de l'agglomération mulhousienne (plus de 200 000 habitants) à la faveur de la réalisation de la "Zone industrielle et portuaire de Mulhouse-Ottmarsheim". On se rendit vite compte que certaines industries (manutention, stockage, transformation) devaient pouvoir aussi disposer d'implantations industrielles à proximité immédiate de la ville.

Dès 1959, le "Syndicat intercommunal pour l'aménagement des Zones industrielles de la région de Mulhouse" entreprenait la réalisation de la zone industrielle dite "Ile-Napoléon Ouest", sur une centaine d'ha au Nord du CD 39 (12).

La réalisation des travaux de mise au grand gabarit du Canal de Huningue entre Mulhouse et son raccordement au Grand Canal d'Alsace près du village de Niffer en 1966-1967, offrait une bonne occasion de compléter, à moindre frais, cette zone industrielle par une zone portuaire d'une emprise relativement limitée (25 ha).

L'association des volontés de l'Etablissement public "Port rhénan de Mulhouse-Ottmarsheim", du Syndicat intercommunal cité ci-dessus, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mulhouse, de la Ville de Mulhouse, et aussi du Service de la Navigation, permit de mener à bien cette opération en même temps qu'était réalisée l'amorce de la Liaison à grand gabarit Mer du Nord-Méditerranée jusqu'à Mulhouse-Ile Napoléon.

Deux surlargeurs, une à chaque extrémité, font fonction, l'une de "tourne-bateau" (ou bassin de virement), et l'autre (200 m) de bassin d'accostage pour les bateaux-citernes (pétroliers). Cette zone portuaire, ainsi que la zone industrielle de 140 ha attenante, sont raccordées au chemin de fer de ceinture.

Deux voies parallèles se déploient tout le long du quai du terre-plein portuaire. Les équipements mis progressivement à disposition des usagers comprennent quatre grues sur pneumatiques, un pont bascule mixte, plusieurs chariots élévateurs, un poste de chargement de pondéreux en vrac (camions et bateaux), deux entrepôts publics de 5 500 et 3 200 m2 et un bâtiment administratif. Un chantier de réparation de bateaux, Spinnhirny & Fils, équipé d'une cale sèche à caractéristiques rhénanes est implanté à proximité de l'extrémité Est du port.

Le port s'étend sur 14 ha. A l'Est du chemin de fer de ceinture, le quai se développe sur une longueur de 1,5 km au droit d'un élargissement du canal formant un plan d'eau de 65 m de largeur.

Le premier bateau a accosté le 15 décembre 1967. Depuis cette date le trafic par eau a progressé à peu près régulièrement pour dépasser le million de tonnes en 1987. L'ensemble du trafic eau, fer (qui est relativement insignifiant) et route dépasse 1,4 million de tonnes en 1987. Le trafic total reste fortement déséquilibré au profit des entrées (plus de 70 %). La plus grande partie du trafic est assurée par les produits pétroliers, soit 65 % des entrées, et la potasse et le sel de déneigement venus par la route (soit 30 % des entrées); aux sorties (expéditions) on retrouve la potasse et le sel de déneigement expédiés par bateaux rhénans (80 % des sorties).

Quatre-vingts entreprises sont implantées tant dans la zone industrielle que dans la zone portuaire, employant 2 500 salariés : transports, imprimerie, chaudronnerie... entrepôts et commerces divers. Il est certain que les activités de cette zone industrielle et portuaire, grâce à la proximité du Centre routier et douanier de Mulhouse-Sausheim, sont appelées à croître encore dans l'avenir.,

Le port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach

Le bassin de Neuf-Brisach sur le Canal du Rhône au Rhin, a été creusé avant 1842 par la Ville de Neuf-Brisach ; il a été aménagé en 1871 par l'armée allemande. Son trafic a été épisodique : on note par exemple un trafic de l'ordre de 12 000 tonnes en 1931 (bois de charpente, ciment, briques) dans le cadre des travaux de la Ligne Maginot.

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar réaménagea ce petit port en 1951 : agrandissement des terre-pleins, raccordement au chemin de fer, acquisition d'une grue portuaire ; l'entrepôt projeté ne fut jamais réalisé.

Le trafic a été irrégulier pendant quelques années : graviers (41000 tonnes en 1951 ; 19 000 tonnes en 1952), et matériaux de construction (11 000 tonnes en 1956) aux réceptions ; aux expéditions, du maïs, par exemple (3 200 tonnes en 1957).

La poursuite des travaux du Grand Canal d'Alsace amena la Chambre de Commerce et d'Industrie de Colmar à se tourner vers le Rhin et à entreprendre la réalisation des installations du Port rhénan de Colmar Neuf-Brisach, comme nous le verrons au chapitre consacré au Canal de Colmar au Rhin.

Le tronçon du Canal du Rhône au Rhin entre Ile Napoléon et Kunheim a été mis hors service à partir de novembre 1961 et le port de Neuf-Brisach a été abandonné.

Le canal et le port de Huningue

Le Canal de Huningue

Les problèmes techniques particuliers qui se sont posés lors de la construction du Canal de Huningue furent difficiles à résoudre et méritent que l'on s'y arrête un peu (13).

Destiné primitivement à la seule alimentation du Canal du Rhône au Rhin au Nord du Carrefour de l'lle Napoléon, ce canal fut construit cependant dès l'origine au gabarit navigable, avec quatre écluses seulement, la cinquième (Hombourg) n'ayant été ajoutée que bien plus tard. Ce canal fut un embranchement du Canal du Rhône au Rhin particulièrement important.

Les premiers travaux de terrassements furent exécutés de 1810 à 1813, sous la direction de l'Ingénieur Bergère. Ils furent repris en 1821 par l'Ingénieur Beaudemoulin. Puis par M. Charie. Tous les terrassements et les ouvrages (écluses, ponts, prises d’eau,) étaient terminés en 1827.

On espérait étancher le terrain d'assiette du canal, où les graviers et les cailloux affleurent partout, par la méthode des eaux troubles, qui avait déjà fait ses preuves ailleurs (Canal Louis). On introduisit les eaux troubles de l'Ill depuis l'Ile Napoléon, mais un débit de 7 m3/seconde se perdait au bout de 5 à 6 km! L'expérience fut renouvelée 15 fois avec le même résultat. On essaya le même procédé avec les eaux boueuses du Rhin en 1928 : un débit de l'ordre de 5 m3/seconde lâché à la prise d'eau de Huningue mit quatre jours pour franchir une distance de 17 km, sans jamais dépasser une hauteur d'eau de 30 centimètres, après quoi il se perdait complètement. Toutes les prairies alentours étaient inondées par les eaux d'infiltration !

On se rendit compte qu'il était impossible d'étancher la cuvette du canal par ce procédé simple, et qu'il était indispensable d'exécuter des travaux d'étanchement au moyen de revêtements de corrois argileux du plafond et des talus de la cuvette du canal. Ces travaux furent longs et coûteux.

En 1829, avec un débit de 13,5 m3/seconde lâché à Huningue, on avait une hauteur d'eau de 1,00 m à l'Ile Napoléon : c'était un succès ! Le Canal de Huningue ne fut vraiment en état de navigabilité normale qu'en 1832, au terme de cinq années d'efforts. Mais les travaux d'entretien pour parfaire les étanchements de cette section délicate ne cessèrent pratiquement jamais.

Les écluses furent allongées de 30,50 à 34,50 m (sauf l'écluse n° 1 de Huningue) tandis que le mouillage était porté à 1,70 m entre 1863 et 1867. Ces mêmes écluses furent allongées une seconde fois à 38,50 m, et une cinquième écluse (Hombourg) fut construite pour réduire la vitesse du courant qui gênait la navigation dans cette section, de 1912 à 1914.

Les Chemins de fer Badois s'étaient toujours opposés à l'allongement de l'écluse n° 1 de Huningue, empêchant tout trafic direct avec Bâle. Ce n'est qu'en 1925, après le retour de l'Alsace-Lorraine à la France, que cette écluse fut portée au gabarit normal ; en 1933, le trafic de transit s'amplifiant, la "Grande écluse" de Huningue fut construite : elle permettait le passage de 20 péniches en une seule éclusée.

On sait que le Canal de Huningue a été court-circuité sur la plus grande partie de sa longueur par le Raccordement à grand gabarit dit de Kembs-Niffer, ouvert à la navigation le 1er juillet 1961 : il met le Port de Mulhouse-Ile Napoléon à 13 km de la voie rhénane.

Le port de Huningue-Canal

Le port de Huningue-Canal a connu de beaux jours avant le premier conflit mondial et avant l'aménagement du Port de Bâle. Le trafic qui revêtait une certaine importance, était constitué en majeure partie de produits charbonniers qui y étaient déchargés, puis transportés par terre à Bâle (58 000 tonnes en 1900 et en 1905).

Après la guerre de 1914, le port de Huningue subit h concurrence du Port de Bâle et son trafic faiblit, d'autant plus que les bateaux de 38,50 m ne purent franchi : l'écluse d'accès au Rhin qu'à partir de 1925, après transformation de celle-ci, et se rendre directement à Bâle.

Entre 1950 et 1960 le trafic moyen atteignait 2 500 (tonnes/an en moyenne, et était composé de charbon e céréales aux déchargements, et de calcaires et gravier aux chargements.

Depuis la mise en service du Raccordement de Kembs-Niffer, les activités du port de Huningue-Canal ont été transférées dans la "Zone portuaire et industrielle de Huningue-Trois Frontières".

Les ports locaux d'Eschau - Erstein - Krafft

Le port d'Eschau

Exclusivement réservé au chargement de graviers et sables, le port d'Eschau comportait jusqu'en 1972 deux postes de chargement de graviers situés entre les écluses 82 et 83, l'un sur la rive Est (Gravières Helmbacher), l'autre sur la rive Ouest (Gravières d'Illkirch-Graffenstaden).

En 1988, seul subsiste le poste de chargement des Gravières Helmbacher, construit en 1953, doté d'une bande transporteuse et d'un élévateur-transporteur. Douze silos de stockage situés en bordure de la voie d'eau permettent le chargement direct des péniches.

Chaque jour, le groupe FEHR transporte 240 tonnes d’agrégats par voie d’eau. Spécialement aménagées afin de trier les différents agrégats dans des casiers (à l’inverse du vrac), les péniches partent de la gravière d’Eschau et déchargent les matériaux à Hochfelden à l’aide de tapis de déchargement qui les relient directement au silo de la centrale de production de la gravière d’Eschau et déchargent les matériaux à Hochfelden à l’aide de tapis de déchargement qui les relient directement au silo de la centrale de production.

Le port d'Erstein-Sucreries

Le port privé des Sucreries et Raffineries d'Erstein a été construit en 1896 entre les écluses 78 et 79 du Canal du Rhône au Rhin, sur la rive Ouest, aux confins de l'usine. Il est doté d'un mur de quai de 300 m de longueur, d'une grue sur rail, d'une installation fixe de déchargement de bateaux de canal avec pont-portique et installation de chargement formée de deux élévateurs à godets pelleteurs et de deux bandes transporteuses d'évacuation munie d'un système de halage mécanique, d'une station de dépotage du fuel-oil et d'une station de pompage pour le chargement de la mélasse.

Le trafic du port a atteint 107 000 tonnes en 1960, les principales marchandises composant ce tonnage étant : aux déchargements, des betteraves à sucre, du charbon, du sucre brut et des castines ; aux chargements : du sucre raffiné et des écumes.

Le port d’Erstein-Filatures

Le port d'Erstein-Filatures est situé sur le Muhrgiessen, faux-bras de l'Ill qui se raccorde au Canal du Rhône au Rhin par l'intermédiaire du Canal de décharge de l’Ill en amont, à hauteur du barrage de Krafft. Ce port est équipé d'un pont-portique monorail qui servit pendant de longues années à la réception du charbon pour l'usine des Filatures d'Erstein (4 à 5 000 tonnes/an). En 1980 le gaz a remplacé le charbon.

Le port d’Erstein-Krafft

Signalons qu’au port de Krafft, sur le canal du Rhône au Rhin, le chargement de céréales pour le compte du Comptoir agricole de Hochfelden. Le charbon qui arrivait par péniche, à destination de la filature, y était transvasé sur des barges qui remontaient le canal de décharge comme il a été indiqué précédemment. Jadis, il y transitait également des tonneaux de lisier liquide à destination des agriculteurs pour leurs champs.