Sommaire de la page:

- Les épiceries restaurants d'étape

- Le train de vie des mariniers

- Témoignages d'éclusier

La vie autour du canal

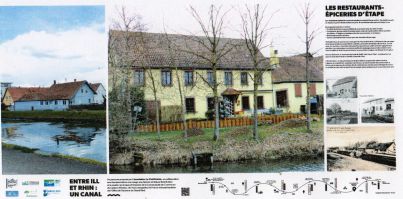

Les épiceries-restaurants d'étape

Des restaurants-épiceries bordaient autrefois le canal du Rhône au Rhin. Ces établissements se situaient à proximité des écluses et ports. Ils constituaient des points d’étape le soir.

Ils proposaient plusieurs services:

- Un débit de boisson avec possibilité de se restaurer avec des plats simples.

- Une épicerie qui permettait d’acheter toutes sortes de marchandises tels les produits de première nécessité, d’entretien, d’hygiène et quelques denrées consommées sur le bateau.

- Du fourrage pour les animaux.

- Certains proposaient des écuries, pour les charretiers ou les mariniers de passage

Véritables lieux de communion entre gens de l’eau et de la terre, la fréquence des passages et les temps d’attente avaient liés les mariniers, tenanciers et habitués de ces lieux.

Les restaurateurs conviaient parfois les équipages à passer des soirées à terre, voire la veillée de Noël, lorsque le bateau ne pouvait plus naviguer, car bloqué dans la glace.

Le soir venu les mariniers, charretiers discutaient ou jouaient aux cartes avant de regagner leurs péniches.

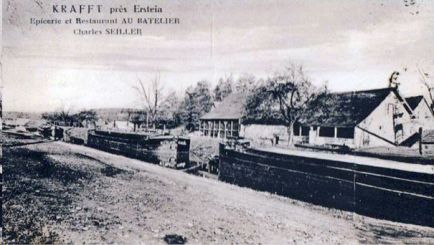

Pour les ersteinois le restaurant-épicerie AU BATELIER de Krafft, constituait un but pour la sortie dominicale en famille au bord de l’eau pour voir les péniches passer l’écluse. Un spectacle pour grands et petits…

A Bindernheim, le restaurant épicerie de Jean Ackerer proposaient les mêmes services. L’épouse du propriétaire couturière à ces heures, se voyait remettre des commandes et le tissu par les épouses de marinier afin de confectionner certaines pièces de linge de maison. Le produit confectionné était récupéré lors du voyage retour quelques jours ou semaines plus-tard.

Comme indiqué précédemment, les marinières, lors d’un déchargement d’une cargaison de charbon à une filature de la région de Mulhouse, avaient la possibilité d’acheter des coupons de tissu déclassés dans le magasin de l’usine à un prix dérisoire. Lors du retour vers Strasbourg, elles déposaient le coupon chez la couturière pour confection. Avec le prochain chargement pour Mulhouse, elles récupéraient leurs commandes et procédaient aux payements ; elles troquaient très souvent le service contre quelques sacs de charbon, prélevés sur la cargaison, ni vu ni connu. Mais pschitt, n’allez pas le répéter, c’est un secret de marinières.

Un train de vie difficile pour les mariniers

Sur les bateaux, hier sans doute plus qu'aujourd'hui, quelques poules et pigeons sont élevés, mais cette autoconsommation est des plus réduites. On arrive toujours à troquer quelques sacs de charbon ou quelques kilos de sucre prélevés, sur la cargaison. Aujourd'hui encore, quand la suceuse a terminé son travail, il reste bien quelques seaux de grain ! On glane principalement des pommes de terre et des oignons, on ramasse les cerises au printemps et surtout les pommes à l'automne le long des chemins de halage. Parfois, les agents des services de la navigation s'opposent à ces pratiques : étant sur le domaine public, les fruits appartiennent à l'Etat ! Alors, on parlemente...

En revanche, les ressources de la pêche sont largement exploitées. Les rivières regorgent de poissons, offrant un patrimoine halieutique d'une grande richesse. Aussi brave-t-on sans vergogne toutes les interdictions, tant sur les canaux que sur les rivières canalisées, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les gardes et agents de la navigation veillent cependant au strict respect de deux interdictions : celle des filets traînant derrière le bateau et celle de pêcher dans certaines zones interdites, en particulier aux abords des barrages, ou à certains moments, la nuit par exemple.

Le poisson est pour les pénichiens une nourriture courante. Les anecdotes abondent chez les anciens qui comparent les situations d'hier et d'aujourd'hui et déplorent les nuisances industrielles qui ont privé la profession d'un loisir passionnant et d'une nourriture appréciée.

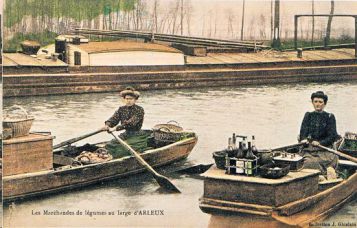

Utilisant à bon escient leur connaissance des ressources locales, les pénichiennes font leurs achats dans des lieux bien connus de la profession. Elles cherchent aussi à exploiter certains filons plus secrets et transmis uniquement à l'intérieur de la famille élargie et de la sphère des voisins. Chacun a son propre réseau attitré de commerçants locaux et, s'il s'agit de grosses commandes d'épicerie, on se fait livrer à bord. Quand on navigue sur des itinéraires habituels, on rencontre peu de problèmes. Les choses se compliquent quand on se lance en terre inconnue à la découverte d'une nouvelle voie. Avant le départ, on se renseigne auprès des amis, des cafetiers, des éclusiers... pour connaître les lieux d'approvisionnement et les bonnes affaires.

Les écluses sont toujours des lieux d'échanges privilégiés. On s'y ravitaille sans perte de temps : dès que le bateau entre dans le sas, on saute en marche en utilisant la sauterelle, longue perche de bois articulée horizontalement sur le dambord par un axe pivotant vertical.

Les éclusiers, qui ont de faibles salaires, entretiennent un potager et élèvent toujours quelques volailles dont la vente complète utilement leurs ressources. Parfois, l'éclusière tient même ouvertement boutique et propose du lard, des conserves, du pain... Certains ne se contentent pas de vendre de la nourriture, ils proposent aussi des vêtements , du matériel de navigation comme des agrès et des courbes d'attelage, ainsi que du foin et de la paille pour les animaux de halage.

Témoignages recueillis d’éclusiers

"Cela nous a permis de nouer quelques relations avec les mariniers. Il faut dire que les contacts entre marinier et éclusiers n'étaient parfois pas des plus cordiaux, même quand l'éclusier était un ancien marinier ! Les marinier sont gens toujours pressés ; on dirait qu'ils ont le « feu au derrière »! Si l'écluse n'était pas prête assez vite à leur gré c'était l'occasion d'un échange de propos très crus, chacun ne voulant pas s'avouer battu sur ce terrain-là !

"Mais en général, en ce qui me concerne, les relations marinier-éclusier étaient sans bavure. On a même hébergé pendant une année scolaire la fille du "Framida" c'était le nom du bateau de ses parents, formé par le prénoms des enfants du marinier : François, Michel et Danielle; c'était Danielle que nous recevions pour les fins de semaine et les fêtes quand son internat était fermé; le marinier, c'était Poulain.

"Souvent on transmettait des messages d'un marinier à un autre marinier qui devait passer plus tard. L'éclusier était en quelque sorte le relais vivant de la batellerie. La poste restante était déposée à une écluse pré-indiquée par laquelle devait passer le marinier sur son trajet. L’éclusier jouait alors un rôle de facteur.

Parfois aussi on approvisionnait un marinier en légumes verts : c'était l'affaire des femmes, en même temps qu'étaient échangées les dernières nouvelles de la voie d'eau. La vie quoi !