Sommaire de la page:

- Les éclusiers,

- Témoignages de la vie éclusière

- Les maisons éclusières - pontières

- Implantation des maisons

LES ECLUSIERS

Les maisons éclusières

Les maisons pontières

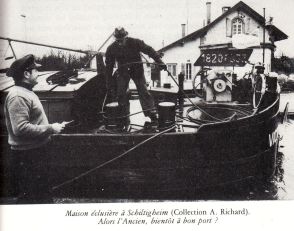

Le métier d’éclusier a disparu avec l’automatisation des écluses en 1988.

Ce métier était difficile et peu rémunéré. Jusqu’en 1960, presque tous les ouvrages étaient tenus par des femmes, des éclusières, bien que les manœuvres d’éclusage, qui duraient une vingtaine de minutes, requéraient beaucoup de force physique.

L’éclusier assurait son service sans interruption, de 6h30 du matin à 19h en été et de 7h30 à 18h en hiver, avec seulement un dimanche de libre par mois et 3 jours fériés par an. Il passait une trentaine de bateaux par jour.

Chaque éclusier était responsable d’une écluse et de son entretien, ainsi que de l’entretien du canal sur 100 m en amont et 100 m en aval. Tous les trois ou quatre ans, il fallait procéder au chômage, c’est-à-dire nettoyer, gratter et goudronner les portes métalliques de l’écluse.

En 1948 Tous les ouvrages étaient tenus par des femmes, sauf les écluses-clefs (dites de garde).

Maman aimait beaucoup son travail. Sa mission première était de maintenir, malgré les éclusages, la hauteur du plan d'eau qui était de 2,50 m (mouillage). Elle travaillait au « centimètre d’eau ». Lors des manœuvres d'éclusage qui duraient une vingtaine de minutes, elle devait actionner les cabestans qui en tournant cinq à six fois sur eux-mêmes ouvraient ou fermaient les portes. Elle tenait la barre du cabestan à hauteur du ventre et elle pesait de tout son poids pour le faire bouger. Beaucoup d'éclusières devaient porter des corsets pour éviter à la longue une éventration.

Ensuite, à l'aide de crics, il fallait ouvrir des vannes de deux mètres de large pour l'aqueduc latéral. Les vantelles qui étaient sur les portes, étaient-elles aussi actionnées par des crics. Si le marinier donnait un petit coup de main, la manœuvre pouvait aller plus vite. Certains, cependant, estimaient que ce n'était pas leur boulot. Il y avait parfois des relations conflictuelles entre éclusiers et mariniers ; ces derniers estimant que les éclusiers ne faisaient pas assez vite leur travail. Parfois c'étaient les éclusiers qui se plaignaient des mariniers quand ceux-ci, lors des manœuvres, allaient écluser un petit verre au bistrot en faisant attendre les autres péniches.

L'écluse de ma mère était ouverte dix heures par jour en hiver, et douze à treize heures en été. Entre midi et deux heures l'écluse continuait de fonctionner, ce qui obligeait ma mère à faire manger sa famille entre deux bateaux. Elle était toujours en train de courir d'une tâche à l'autre, de son écluse au potager, des bêtes aux fourneaux. Ce n'est qu'en 1969, après une grève, que les responsables des écluses ont obtenu une pause à midi afin de pouvoir manger dans le calme.

Ma mère élevait encore trois vaches, plusieurs cochons, quelques chèvres, des lapins et des poules. Cela lui permettait aussi de faire un peu de commerce avec les mariniers. Elle leur vendait des lapins, des chèvres et des légumes. Les mariniers payaient soit en argent, soit, le plus souvent, en nature. C'est-à-dire qu'ils prélevaient un peu sur la cargaison transportée. J'ai conservé dans ma mémoire l'image de ce marinier en train de sortir quelques seaux de charbon des soutes et de plonger ensuite le seau dans le canal pour prélever une quantité équivalente d'eau qu'il versait généreusement sur sa cargaison afin de rééquilibrer le tout.

Parfois ce paiement en nature se faisait aussi sous forme de farine, de blé ou de pinard. Pour le vin, il était plus difficile de le remplacer par l'eau. Sur le Canal du Rhône au Rhin, il n'y avait pas de miracle comme à Cana (où l'eau avait été changée en vin !). Les affréteurs étaient au courant de ce genre de troc, ils l'admettaient quand celui-ci ne dépassait pas 0,5 % du poids transporté. Cette différence de poids entre le départ et l'arrivée, appelée Freinte ne devait donc jamais dépasser ce chiffre. Mais pour une cargaison de 250 tonnes de charbon, cela laisse quand même un peu de marge !

En plus de tout ce travail, ma mère, comme toutes les éclusières, était encore chargée de l'entretien du canal 200 mètres en amont et 200 mètres en aval de son écluse. Elle devait aussi signaler aux ingénieurs les fuites dans les berges. Là nous avions un ennemi redoutable : le rat musqué (Bisamratte) qui pouvait miner les parois du canal avec ses galeries souterraines.

En 1960, un ingénieur en chef de cette même administration a décidé de licencier toutes les femmes employées comme éclusières et de les remplacer par des éclusiers titulaires

Mais le let avril 1988, l'écluse a été automatisée. J'ai été remplacé par des radars et des moteurs électriques... On m'a versé dans les équipes chargées de l'entretien des berges des canaux et des rivières. L'avantage c'est que je fais maintenant mes 39 heures et pas une de plus, tout en habitant encore à la 51. Mais comme les militaires, je reste dans la réserve. Ainsi s'il y a un hiver trop vigoureux et que les glaces risquent d'emprisonner les portes des écluses, je reprends du service. De toute façon depuis des années il n'existe plus d'éclusier en France. Après 1968, l'administration, sûrement pour être dans le vent, nous a donné le titre d'agent des T.P.E. (Travaux Publics de l'Etat). Cela doit faire plus sérieux aux yeux du public !

Témoignage d’un éclusier

Jean HELLUY raconte …

"Les journées étaient longues à cette époque. En été on était de service sans interruption, de six heures et demie du matin jusqu'à dix-neuf heures. En hiver on commençait une heure plus tard et l'on finissait une heure plus tôt. On n'avait qu'un dimanche de libre par mois, et trois jours fériés par an : le 1er mai, le 14 juillet et le 11 novembre. Autrefois même, dans les temps anciens, l'éclusier était de service 24 h sur 24. C'était encore le cas sur le Canal du Rhône au Rhin à sa mise en service en 1834. Et l'éclusier ne percevait son salaire qu'une fois par an, "à terme échu" comme on disait ! Maintenant les éclusiers font leurs quarante heures par semaine, bien que l'horaire saisonnier de la navigation soit resté le même.

"On éclusait alors souvent nos trente-cinq bateaux par jours, et parfois beaucoup plus. Il y avait de tout, des pinardiers, des pétroliers, des bateaux de blé, de charbon, de briques, ... et ceux qui faisaient Strasbourg-Sarrebruck avec des graviers et ramenaient du charbon au retour, à longueur d'année, des sarrois et des alsaciens.

C'est pendant mon service à la 52 que nous avons subi les froids les plus intenses. En 1956 on a eu soixante-dix centimètres de glace sur le canal ! On pouvait s'y promener sans danger ! C'était éreintant de maintenir les écluses en eau libre, d'enlever la glace dans la chambre des portes, de déglacer les mécanismes avec de l'eau chaude pour qu'ils ne s'abîment pas. A la débâcle, on éclusait de pleines écluses de glaçons, de véritables banquises !

Le service était un peu plus calme sur le Rhône au Rhin. Il fallait entretenir son écluse et le canal sur cent mètres à l'amont et à l'aval, à partir des têtes de l'écluse. Pendant le chômage, tous les trois ou quatre ans, il fallait nettoyer, gratter et goudronner les portes métalliques de l'écluse.

"Quelques jours avant le chômage, on allongeait souvent l'horaire de navigation, de 5 heures du matin jusqu'à 21 ou même 22 heures, pour permettre aux mariniers de quitter le secteur qui allait être vidangé et poursuivre leur voyage. C'étaient de dures journées.

"Il fallait aussi régler et surveiller l'alimentation du canal. Un hiver la glace avait formé un barrage aux portes de l’écluse ; le niveau du plan d'eau amont a commencé à monter. Mais je veillais : j'ai pu prévenir à temps un désastre ; une digue mise en charge peut se rompre, facile, quand l'eau passe par-dessus le halage et la désagrège vite fait ; c'est l'inondation des alentours impossible à arrêter, la vidange du bief, l'échouage des bateaux, la catastrophe.

"Il fallait nettoyer l'écluse tous les matins, pour la débarrasser des corps flottants accumulés devant les portes pendant la nuit. On faisait une chasse par les vantelles.

Eclusier pendant trente ans, un bail ! Une écluse c'est comme un être vivant, faut la soigner, être attentif, sinon elle tombe malade et refuse de fonctionner. Un bajoyer qui fait le ventre faute d'entretien, et les bateaux ne passent plus!

"Il n'y a plus "d'éclusiers" aujourd'hui : ce sont officiellement des "agents" du Service de la Navigation! La plupart des écluses sont d'ailleurs automatisées ; il n'y a plus besoin d'éclusiers.

Les maisons éclusières et pontières

Les éclusiers bénéficiaient de la jouissance de la maison-éclusière et de ses dépendances. La construction de certaines de ces maisons remonte parfois au début du XIXe siècle.

Elles sont principalement occupées par des agents des Voies Navigables de France, mais aujourd’hui VNF les ouvre progressivement à la location ou à des projets collectifs.

Située à côté d’une écluse (maison éclusière) ou près d’un pont (maison pontière), ces habitations ont pour fonction de loger l’éclusier ou le pontier chargé d’ouvrir et fermer l’écluse ou le pont mobile à chaque passage de bateaux. La plaque apposée sur la façade indique le nom de l'écluse et la distance qui la sépare des écluses suivantes en amont et en aval. Lors de l’élargissement des quais dû à l’augmentation du trafic, certaines maisons ont été démolies pour être déplacées. D’autres, dont les écluses ou ponts ont été automatisés, se voient reconverties en logements sociaux.

L’implantation des maisons éclusières

Les maisons sont implantées le long de la voie d’eau en léger retrait du chemin de halage.

Selon la topographie des sites, un terrain entoure la maison. Il est utilitaire, planté en potager et en verger. Un puits, un four à pain intégré à l’habitation, ainsi qu’un lavoir aménagé dans la rive du canal, permettent de satisfaire aux besoins essentiels de la vie de l’éclusier.

L’architecture initiale des maisons éclusières

Les maisons ont tout d’abord été conçues dans l’esprit de petites habitations rurales : un plan rectangulaire, une pièce à vivre avec cheminée, une petite chambre et des combles. Les toitures légèrement débordantes, à deux pentes, sont couvertes d’ardoise.

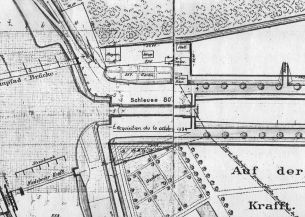

Exemple de la maison éclusière 80 à Krafft

Sur ce plan de l’écluse 80 à Krafft, on aperçoit dans la propriété, à droite près des arbres de la berge, la maison éclusière. A sa gauche on voit le jardin potager. A l’arrière, à gauche se situe le magasin, au centre la grange, à droite à l’arrière-plan une écurie et devant elle deux remises dont l’une servait à stocker le matériel nécessaire à l’éclusier pour faire les maintenances de l’écluse et l’entretien des berges.

Autres particularités visibles sur le plan :

- L’écluse a été déplacée en de 50 mètres droite pour permettre aux automoteurs de prendre de l’élan afin de franchir le courant (plus ou moins fort selon la saison) du canal de décharge de l’Ill qui coule d’Ouest en Est.

- Côté Ouest on aperçoit la « Schwartzbrücke », passerelle utilisée pour le halage mécanique.

- Côté Est (en bas) on aperçoit le tracé du barrage à aiguilles qui permettait la régulation des eaux et de garder un certain niveau d’eau dans l’écluse. Devant le barrage étaient fixées des chevalet servant à protéger l’édifice d’embâcles (végétaux, glace, bois flottant obstruant les barrages) ou une péniche dérivante qui aurait mal manœuvrée et aurait été emportée par le courant.