Sommaire de la page:

- Le halage à col d'homme

- Le cheval de halage

- Le halage mécanique

- Le trocage

- Particularité locale

Extraits de CANNAUX et BATELLERIE

en ALSACE de René DESCOMBE 1988

LE HALAGE ,

les gens de halage,…

Le halage est un mode de traction terrestre des péniches, des coches d'eau et d'une manière générale des bateaux fluviaux, qui consiste à les faire avancer le long d'une rivière, d'un canal, au moyen d'une corde tirée jadis à force de bras ou par des chevaux, à présent par un engin automoteur. Il nécessite un chemin dégagé et mis hors d'eau qui longe de près la berge des voies d'eau navigables appelé « chemin de halage » ; sur l'autre rive existe généralement un « chemin de contre-halage ».

La traction des bateaux le long des fleuves et canaux était très répandue avant l’invention de moteurs adaptés aux bateaux, l’usage de voiles n’étant pas toujours possible en raison de la présence de tunnels, de ponts ou pour cause de vents défavorables.

On distingue trois modes de traction terrestre des bateaux fluviaux :

- le halage à la « bricole » : le marinier et sa famille s'attachaient à la corde de traction par un harnais appelé « bricole » pour tirer le bateau. Ce type de halage humain a perduré jusqu'à la généralisation des moteurs thermiques sur les bateaux fluviaux ou son interdiction au cours du XIXe siècle.

- la traction animale, par chevaux, ânes ou mulets voire bœufs (surtout pratiquée dans les régions le du Sud-Ouest et du Centre de la France). Les bêtes appartenaient au marinier, qui les logeait à bord, ou à des charretiers, appelés les « longs jours », qui disposaient de relais, le long des voies d'eau. En 1935, on comptait encore 1 500 bateaux écuries en France. Pour ces deux derniers types de halages (humain et animal) la corde de halage était portée par un mât placé à peu près au premier tiers du bateau ; ce mât s'appelle l'arbouvier (de « arbre »).

- la traction mécanique, par des locotracteurs électriques sur rail ou sur pneus, ou par des tracteurs diesel (Latil).

Le halage à col d’homme

Ils tractaient tête baissée, le regard vide, les épaules labourées par la bande de tissu de la bricole. Ils halaient, les dents serrées sur leur fatigue, gesticulant sans cesse pour tenter de chasser les mouches nombreuses qui voltigeaient sur le chemin de halage..."

Arilde Bacon rend ainsi compte de l’effort des hommes qui halent un bateau.

De ce travail surhumain ne nous restent que quelques photos et de rares témoignages. En premier lieu parce que ce fut probablement une des premières techniques de traction employée sur les voies d’eau. Si quelques auteurs de l’antiquité évoquent bien le halage par des animaux, il n’en reste pas moins vrai que ce travail fut avant tout exécuté par des humains.

Il faut avoir à l’esprit que le halage à col d’homme fut utilisé pendant des siècles et qu’il représente le mode de propulsion le plus longtemps employé en navigation fluviale. Ensuite parce que ce

type de halage va cohabiter avec la traction animale et même la concurrencer.

Pour tirer, les haleurs se passaient ces harnais autour de la poitrine. Ces bandes de tissus pouvaient être appelées selon les régions, bricoles, las, enses...Les haleurs tiraient penchés en avant et étaient pour cela surnommés "les ramasseurs de persil". Ils pouvaient aussi tracter en s’arc-boutant sur le dos, alternant les deux positions pour atténuer les douleurs.

Pour essayer d’évaluer l’effort déployé, il faut se rendre compte qu’un bateau de 300 tonnes tiré par un homme seul (en canal bien sûr) se déplaçait à la vitesse de 700 à 800 mètres à l’heure environ (3). L’effort était intense et prolongé pendant des heures.

En principe la loi Freycinet de 1879 interdit le halage à col d’homme, mais celui-ci subsistera encore longtemps. Cette mutation ne fut pas la conséquence de considérations morales ou humaines (bien qu’il ait été mis en avant par les autorités la fin d’un travail pénible) mais bel et bien celle de changements technologiques et d’intérêts économiques. Ces interdictions se heurteront à l’hostilité des haleurs dont c’était le seul revenu. Ils se verront ainsi privés de leurs maigres ressources et s’en prendront parfois aux équipages et aux charretiers des bateaux halés par traction animale.

Les chevaux de halage

Le halage est la traction d’un bateau par des hommes ou des animaux. Avant les énergies mécaniques, les bateaux étaient souvent tirés depuis la rive par des chevaux… Attelés par des cordes, les chevaux de trait tiraient le bateau depuis un chemin de halage aménagé sur la berge. Ils pouvaient faire avancer des péniches de 80 tonnes à près de 5 km heure. La batellerie avec traction animale disparut dans la seconde moitié du 19ème siècle.

Le câble de halage permettant la traction était fixé en hauteur sur un mât installé sur le bateau. Ce mât pouvait être couché pour permettre le passage du bateau sous les ponts. Il devait être assez long pour empêcher que les chevaux ne tombent à l’eau. Ils sont souvent attelés par deux ou par quatre selon le poids de la charge à déplacer sur l’eau. Parfois, ce sont des convois de plusieurs embarcations qui sont déplacés, tractés par des attelages de huit chevaux et plus. Un convoi de 6 bateaux pouvait représenter une charge de 450 tonnes. Ces convois avançaient à un rythme d’une dizaine de km par jour. Pour déplacer un chaland sur un canal, un cheval seul pouvait tirer l’embarcation chargée de bois, de sel ou autres marchandises sur plus de 20 km par jour.

Le cheval de halage tirait sa charge au pas. Un travail imposant une traction à l’oblique, très éprouvante pour les jambes et les épaules du cheval. Il n’était pas rare qu’après trois années de travail, les mariniers se séparent de leurs chevaux. En plus des efforts de traction, le cheval devait se déplacer sur des sols mal entretenus, souvent sur des pierres, ce qui exigeait une ferrure spéciale, néanmoins sans crampons malgré la difficulté du terrain, pour ne pas risquer d’accrocher les cordages, ni d’abîmer les ponts des bateaux.

Les mariniers, surtout ceux qui avaient un petit nombre de chevaux, avaient intérêt à prendre soin de leurs animaux. Il arrivait parfois que l’un des mariniers s’attèle avec ses chevaux pour les soulager un peu. Les chevaux, ânes ou mulets effectuant le travail de halage étaient parfois logés dans une écurie placée au milieu du pont du bateau. La réserve de foin nichée dans le toit de cette écurie flottante. Pour éviter les risques de noyade de leurs chevaux, au cas où la corde, parfois longue de près de 80m, s’accroche dans un arbre ou un obstacle, les mariniers prévoyaient toujours un couteau fixé aux colliers de cuir, permettant de couper rapidement le cordage.

Trémater (se croiser) n’était pas si simple. Des règles président au trématage, mais leur application semble avoir été quelque peu problématique si l’on en croit l’extrait suivant :

"Le droit de trématage est en lui même une source d’abus de difficultés de querelles et de désordres sur les lignes navigables et il tend à produire des encombrements et des retards."

(Typographie de L. Daniel Grand’Place- 1854)

D’après les divers témoignages de mariniers, il semble en effet que le trématage pouvait dégénérer en conflits entre les bateliers. Il ne faut surtout pas perdre de vue que la navigation de ces bateaux est avant tout une affaire commerciale. Gagner du temps peut se révéler crucial.

Le halage par locotracteurs

Au début du siècle, lorsque les premières études en vue de l'installation du halage mécanique furent faites, les mariniers avaient une attitude relativement réservée devant cette perspective. Ils prétendaient que la suppression de l'écurie pour les chevaux ne permettrait pas de charger davantage, puisque l'enfoncement du bateau était limité par les règlements ; ces mêmes règlements limitaient également la vitesse ; donc pas le moindre avantage !

Nombreuses furent les inventions intéressant le halage à l'aide d'un tracteur, le "cheval mécanique", soit à moteur à combustion interne, soit électrique, circulant sur pneumatiques sur le chemin de halage, ou sur rail, ou même à l'aide d'une voie de roulement aérienne.

C'est à l'initiative du Port Autonome de Strasbourg (P.A.S.) que les études en vue de l'installation du halage mécanique, entreprises en 1927, purent aboutir en Alsace. C'est également au P.A.S. que furent d'abord concédés les travaux correspondants en 1928. Une société "La Traction de l'Est", fut constituée en 1930 pour exploiter ce service, regroupant les deux Départements du Rhin, les C.C.I., les Villes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, ainsi que le P.A.S. et l'O.N.N.

Le halage par traction électrique sur rail fut mis en service dès le ler Mai 1929 sur le Canal de Huningue où le halage était difficile : la vitesse du courant d'alimentation était tellement forte (jusqu'à 0,70 m s), qu'il fallait 3 chevaux couplés pour faire remonter une péniche de l'Ile Napoléon à Huningue sur 28 km ! Progressivement la traction mécanique fut mise en service de Mulhouse à Strasbourg pour être terminée le 23 juin 1930 (14). Les investissements s'élevèrent à 32,2 millions de Frs (1930). La "Traction de l'Est" exploitait en 1939, 80 tracteurs sur cette relation. Il fallait 47 heures de traction sur le parcours Strasbourg-Huningue (124 km).

Le trocage

Le troc était pratiqué de façon courante par les conducteurs, mais rien à voir avec l'économie primitive. D'ailleurs ils disaient troquage. Cela veut dire qu’ils échangent leurs bateaux. Les mariniers utilisaient le même terme pour dire qu'ils échangeaient leurs tracteurs.

Ce système concernait les tracteurs électriques, qui ne peuvent, contrairement aux bateaux, se croiser.

Ça tombe bien car si le marinier est attendu loin par le destinataire de sa marchandise, et est logé sur son bateau, le conducteur du tracteur préfère rentrer chez lui le soir. Ainsi les tracteurs ne font que des aller-retours toujours dans la même zone autour de leur base, mais doivent être amphidromes, ce qui est le cas de tous les électriques.

En ce qui concerne les diesels, eux pouvaient se croiser, mais ne tractaient qu'en avant et ne pouvaient pas faire demi-tour sauf à certains endroits où la place était suffisante, comme par exemple les écluses. Ils gardaient donc le même bateau sur une assez longue distance. N'ayant pas eu d'information à l'époque sur l'exploitation de ces engins, je ne peux en dire plus.

Quant aux électriques sur pneus, ce n'était pas la voie qui les empêchait de se croiser, mais ce matériel étant aussi à marche réversible (amphidrome) ils utilisaient le troquage, même si cela n'était pas une obligation technique, mais une commodité d'exploitation.

Schéma de principe du troquage

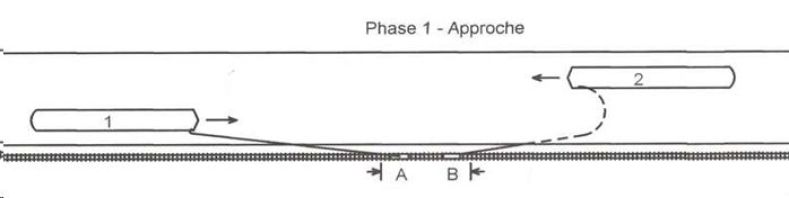

Lorsque deux tractions (bateaux tractionnés) voyageant en sens inverse se rencontrent, ce sont les deux tracteurs qui s'abordent les premiers. Bien entendu ils s'arrêtent, presque à se toucher (2 m selon le règlement, moins en pratique). Les tirages se détendent sous l'effet de l'erre des bateaux.

Sur le schéma 1, le tracteur B s'est arrêté le premier et le bateau 2 qu'il tractait ralenti le plus tôt. Le tirage (remorque) s'est détendu et tombe au fond du canal (cela est figuré par des pointillés).

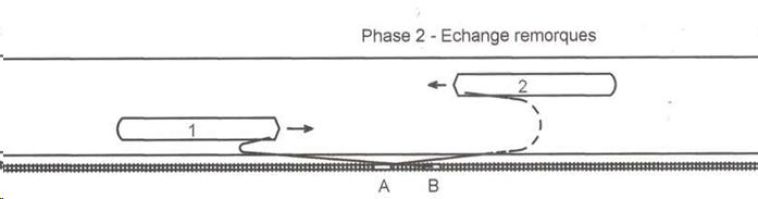

Les conducteurs (machinistes selon la terminologie des mariniers) descendent et décrochent chacun son tirage (ou plutôt celui du marinier, qui en est le propriétaire) en se plaçant coté canal. L'espace n'est pas grand, aussi une main courante est placée le long du tracteur, coté opposé à la porte, c'est à dire coté canal, pour éviter les chutes en procurant un point d'appui à saisir au cas où.

Chacun tirant le cordage à la main avance vers son collègue qu'il croise et va accrocher la boucle à l'autre tracteur.

La remorque du bateau le plus loin de la voie doit être en dessous de celle du bateau le plus près de la voie.

Si la berge est en bon état, et que l'espace entre voie et canal est sûr, les conducteurs procèdent ensemble, celui portant la remorque du bateau 1 passant le plus près du canal, ce qui le fait enjamber la remorque du bateau 2.

Sinon, ils décrochent ensemble et se déplacent chacun leur tour (celui portant la remorque du bateau 2 en premier) pour ne pas avoir à se croiser dans cet espace étroit et quelquefois pentu et glissant. [cliquez] Ci-dessus, un détail de la carte postale qui suit (le câble de tirage fait foi). Etonnez-vous que le troquage ait eu lieu un peu plus loin, même si ça complique l'entrée dans l'écluse.

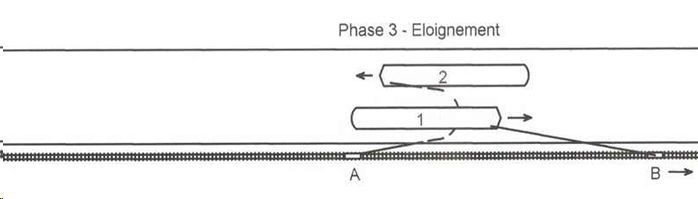

Les bateaux avancent encore en ralentissant. Mais il est important qu'ils gardent une certaine vitesse pour rester manouvrants.

Chacun se remet à son poste, étant maintenant en charge d'un nouveau bateau.

Le tracteur B remorquant le bateau 1, coté traction, se remet en route le premier. L'autre (A) attend d'être sûr que le bateau tracté par son collègue soit passé au-dessus du tirage qu'il remorque, puis démarre à son tour.

Le danger est de repartir trop vite, de tendre le câble(2) avant que le gouvernail de l'autre bateau soit passé et de l'accrocher. J'ai vu souvent, le tracteur A redémarrer lentement, sans perdre de temps, mais sans tendre la remorque en prenant garde qu'elle reste au fond du canal. Mais celà, il ne le voyait pas. Tout est une question d'appréciation. C'était peu payé, mais c'était un métier.

Particularité des écluses 78 Gerstheim et 79 Erstein

Par définition, concernant le canal du Rhône au Rhin, le halage mécanique se faisait se faisait sur la berge « Ouest » et le halage hippomobile se faisait sur la berge « Est » sauf dans la portion entre l’écluse 78 de Gerstheim et celle 79 d’Erstein.

La berge Ouest était privatisée, occupée par le port et le quai de chargement-déchargement de la sucrerie d’Erstein. Le passage d’un locotracteur y était impossible. De ce fait, de la berge « Ouest », la ligne passait par-dessus de l’écluse 79 rejoindre la berge « Est » et ce jusqu’à l’écluse 78 où elle repassait sur la berge ‘Ouest ».