Sommaire de la page:

- Généralités

- Canal Saône-Doubs

- Révolution et 1er empire

- Plan du tronçon nord navigable

- Achèvement du canal Rhône au Rhin

- Taxes et péages

- Trafic sur le canal

- Projets non-exécutés

- Les différents noms du canal

- Alimentation en eau du canal

L'HISTORIQUE

du canal

du Rhône au Rhin

Généralités

C'est en 1833 que le Canal du Rhône au Rhin, qui totalise 323 km, dont 136 en Alsace, a été ouvert à la navigation sur toute sa longueur : cette date est gravée dans la maçonnerie du Quai de Turckheim, aux Ponts Couverts, à Strasbourg.

D'après les "Annales" de Tacite, la première idée de relier le Rhône et le Rhin par une voie navigable, peut être attribuée à Lucius Vetus, chef de l'Armée de Germanie Supérieure, mais la jalousie de Aelius Gracilis, légat de Belgique, devait faire avorter le projet. D'un autre côté la navigation s'était développée dès le Moyen Age sur le Rhin, ainsi que sur l'Ill qui était pratiquement navigable depuis le "Ladhof' de Colmar à Strasbourg.

Antécédents du Canal du Rhône au Rhin

Mise à part l'idée de Lucius Vetus de faire communiquer le Rhône et le Rhin, on peut noter que le Maréchal de Vauban, à propos des difficultés de la navigation rhénane, avait eu l'idée de ce canal: il écrit dans un Mémoire de 1699 (1) : "C'est pourquoi il vaudrait mieux faire un Canal à côté (entre Ill et Rhin, coupé de sas et d'écluses, qui pourrait commencer à la sortie de l'avant-fossé de Huningue et continuer jusqu'à Strasbourg, en l'aidant et l'entretenant par les bras latéraux qui s'écartent du Rhin, qui en beaucoup d'endroits pourraient faire partie de son lit".

Quelques années plus tard, dans un Mémoire daté du 15 juillet 1702, J.-B. de Régemorte présente le "Projet d'une navigation le long du Rhin depuis Huningue jusqu'à Strasbourg", soit sur 125 km environ. Il s'agit d'un canal aux caractéristiques relativement importantes : 9,75 m (5 toises) au plafond de la cuvette, pour un mouillage de 1,46 m (4,5 pieds); les écluses avaient une chute uniforme de 1,30 m (4 pieds). J.-B. de Régemorte prévoyait que 8 à 10 bataillons d'infanterie pourraient mener l'entreprise à son terme en 7 mois.

L'effectif proposé pour réaliser ces travaux était donc de 4 à 5 000 hommes répartis sur les 125 km du canal projeté. Ce n'est pas invraisemblable : on se souvient que 3 500 hommes ont été employés en 1707 à la construction du Canal des Français (42 km).

Le projet de Jean-Baptiste de Régemorte n'eut pas de suite ; on peut penser qu'il s'agissait d'un canal à objectif militaire (2).

La liaison Saône-Doubs, première étape du Canal du Rhône au Rhin

Originaire de Dole, Claude Quentin La Chiche (17191802), maréchal des camps et armées du roi, a raconté lui-même dans ses différents "Mémoires" comment en 1744, au retour du siège de Fribourg-en-Brisgau (Guerre de la succession d'Autriche), il reconnut vers Valdieu le point de partage des eaux des bassins du Rhône et du Rhin, et l'endroit idéal pour le passage d'un canal reliant ces deux fleuves. Dès lors La Chiche va dépenser pendant toute son existence, son temps, son énergie et son argent, pour faire triompher l'idée de sa vie, pour faire adopter "son canal" par les autorités.

M. de la Coré chargea l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées de Franche-Comté à Besançon, Philippe Bertrand (1728-1811), d'examiner le projet de La Chiche. Ce fut le début d'une polémique qui dura vingt ans, par voie de libelles, adresses, mémoires... entre La Chiche, ingénieur militaire, et Ph. Bertrand, ingénieur des Ponts et Chaussées !

Dès 1774, Ph. Bertrand avait établi le projet de canal relatif au tronçon Saône-Doubs (Saint-Symphorien-Dole) qu'il considérait comme la base du projet d’ensemble ; en 1779 il déposa le projet détaillé relatif à la totalité du Canal du Rhône au Rhin. Adopté par le Parlement de Franche-Comté sur présentation du projet de Ph. Bertrand, le tronçon Dole à Saint-Symphorien, appelé alors "Canal de Franche-Comté", fut réalisé de 1783 à 1802, grâce à une active participation de la Ville de Dole. Une grande fête fut organisée à Dole les 12 et 13 octobre 1802 à l'occasion de l'ouverture à la navigation de cette section du futur Canal du Rhône au Rhin.

Les travaux pendant la Révolution et l'Empire

Ce sera finalement La Chiche qui, par son opiniâtreté, va porter l'affaire au niveau national et provoquer le vote de l'adoption du projet du Canal du Rhône au Rhin. Le problème fut évoqué devant l'Assemblée Nationale Constituante, qui chargea une Commission mixte d'ingénieurs militaires et des Ponts et Chaussées d'examiner les projets respectifs de La Chiche et de Bertrand. Le but de La Chiche était atteint.

Le Décret ordonnant la réalisation du Canal du Rhône au Rhin fut voté par l'Assemblée Constituante le 6 septembre 1791 et confirmé par l'Assemblée Législative en termes à peu près identiques un an plus tard (6-17 septembre 1792). Ce fut Joseph Liard (1747-1832), le successeur le Ph. Bertrand, qui fut chargé de dresser le projet général détaillé du Canal.

Le ler floréal An X (21 avril 1802), Joseph Liard signa le "Détail estimatif des ouvrages à faire en Terrassement, Maçonnerie, Charpente, Serrurerie et autres pour la Jonction du Rhône au Rhin par le Doubs depuis Dole jusqu'au port du « Ladhoff », embouchure dans la rivière d'Ill sous Horbourg" : le tracé de ce projet aboutissait donc dans l'Ill à Colmar, ensuite c'est le lit de l'Ill lui-même rendu navigable qui était emprunté jusqu'au Rhin à Strasbourg.

Le 1er pluviose An XII (22 janvier 1804), Joseph Liard présente la "Suite du Devis ou Mémoire descriptif du projet général de Jonction du Rhône au Rhin par le Doubs, depuis Dole jusqu'à Strasbourg d'une part, et jusqu'à Huningue et Bâle d'autre part".

Le second tracé de Joseph Liard comporte par rapport au premier deux modifications essentielles : d'une part ce tracé ne passe plus par Colmar et la voie d'eau dans sa traversée de l'Alsace n'utilise plus le cours de l'Ill; d'autre part apparaît la branche de Huningue, indispensable pour l'alimentation du canal au Nord de Mulhouse. Le Génie militaire avait en effet exigé la modification du tracé initial, pour le faire passer à l'Est de la place forte de Neuf-Brisach, le canal étant considéré comme constituant un élément de la défense du territoire.

C'est le second projet de Joseph Liard, celui de 1804, qui fut approuvé par un Décret du Premier Consul le 5 mai 1804, en application du texte législatif de 1792. Les travaux commencèrent immédiatement et furent activement menés, de telle sorte qu'en 1814 à la chute de l'Empire, la presque totalité des terrassements étaient exécutés, soit sur 225 km; onze millions de francs avaient été dépensés; il fallait encore dix millions de francs pour achever les travaux prévus.

On sait que Napoléon s'intéressait personnellement aux canaux ; il expose ses vues au Ministre de l'Intérieur, M. Crétet, dans une lettre du 14 Novembre 1807: "J'ai beaucoup de canaux à faire, dit l'Empereur : celui de Dijon à Paris, celui du Rhin à la Saône et celui du Rhin à l'Escaut. Ces trois canaux peuvent être poussés aussi vivement que l'on voudra. Mon intention est, indépendamment des fonds qui sont accordés sur les revenus de l'Etat, de chercher des fonds extraordinaires pour ces trois canaux. Le produit de la vente du Canal du Midi, suivant l'Acte du 21 Juillet 1809, soit 10 millions de Frs, fut affecté en priorité aux travaux du Canal du Rhône au Rhin. En 1810 les Canaux d'Orléans et du Loing furent vendus ensemble pour 14 millions de Frs. Quant au Canal du Centre et au Canal de St-Quentin, ils ne furent pas vendus.

La reprise et l'achèvement des travaux sous la Restauration et la Monarchie de Juillet

L'intérêt personnel de Louis XVIII pour les canaux, dont il avait apprécié le rôle économique en Angleterre, contribua à l'achèvement de l'essentiel du réseau national français. Le Canal du Rhône au Rhin fut compris dans un programme de construction ou d'achèvement de dix canaux, à réaliser par voie de concession à des compagnies privées, les finances de l'Etat étant incapables de faire face à la dépense, évaluée à 126 millions de francs au total, système encore appliqué de nos jours pour le financement des autoroutes.

La "Compagnie du Canal Monsieur", ex «-Canal du Rhône au Rhin", fut alors créée, notamment sous l'impulsion du strasbourgeois Jean Georges Humann (1760-1842), député du Bas-Rhin, futur ministre des finances (pendant 7 ans). La Compagnie offrait à l'Etat les 10 millions de francs nécessaires à l'achèvement du Canal, et encaissait les péages, droits de navigation et revenus divers de l'exploitation de cette voie d'eau pendant la durée de la concession, soit 99 ans. Après de vives discussions à la Chambre des Députés, l'offre de la Compagnie fut acceptée par la Loi du 5 Août 1821.

Un an plus tard la Loi du 14 Août 1822 étendit à d'autres canaux les dispositions adoptées pour le Canal du Rhône au Rhin (6), dont Joseph Liard deviendra Directeur. D'après la convention passée entre l'Etat, qui était chargé de l'exécution des travaux, et la Compagnie, la mise en service du Canal devait intervenir le 1er juillet 1827. Alors que certains tronçons du Canal avaient été ais en service plus tôt, ce ne fut qu'à compter du 1er juillet 1834 que les droits de navigation furent perçus sur l'ensemble de ce canal.

Après la chute de l'Empire, les travaux de construction du Canal s'étaient poursuivis au ralenti.: ainsi le 30 * 1820 les premiers bateaux arrivant de Lyon avaient accosté à 1 500 m des portes de la Ville de Besançon. La partie comprise entre Besançon et Mulhouse fut mise en service au début de 1830 : le premier bateau avait franchi le bief de partage de Valdieu le 8 juin 1829; le batelier strasbourgeois Jacob Jung réalisa en 1831 la première liaison Mulhouse-Lyon. Le 3 décembre 1832 le batelier Deleschamps de Saint-Jean-de-Losne vint amarrer son bateau "Le Foudroyant" à l'écluse 85 près de Strasbourg, ayant parcouru le Canal du Rhône au Rhin sur toute son étendue, sauf la traversée de Strasbourg qui restait à faire : ce fut l'occasion d’une petite solennité, organisée par la Chambre de Commerce de Strasbourg.

Ces dates officielles ne concordent pas toujours avec le récit que fait un témoin oculaire strasbourgeois, Joseph Wenger, dans son "Journal" intime :

"Mardi 25 juin 1833 - Arrivée dans l'intérieur de la Ville des quatre premiers bateaux avec chargement de Lyon et Besançon par le Canal Napoléon. Ces bateaux sont pavoisés et déposent leur chargement sur le Quai du Woerthel, l'Ecluse de navigation des moulins (à la Petite-France) étant trop étroite pour leur permettre d'arriver jusqu'à la Douane. Ils sont d'une construction peu élégante et grossière, bien inférieure à celle des bateaux de Strasbourg ...

Jeudi 11 juillet - Retour à Strasbourg du premier bateau strasbourgeois qui a fait le trajet d'ici à Mulhouse sur le Canal Napoléon. Ce bateau, chargé de marchandises diverses, a parcouru la distance citée dans l'espace de deux jours et demi, tirant 81 centimètres d'eau. Le bateau en question appartient au Sieur « Zabern."

Le premier voyage commercial du Rhin au Rhône, de Strasbourg à Lyon, fut effectué en juillet-août 1834. Voici les détails de ce voyage, d'après un Communiqué de Strasbourg, extrait de "La Sentinelle du Jura" du 2 Septembre 1834 :

"Pour la première fois un bateau strasbourgeois est entré à Lyon, le 16 Août : après une navigation assez pénible, le drapeau de notre Ville flotte sur les bords du Rhône. Au bief de partage, le manque d'eau, suite de la sécheresse de l'été, a arrêté les navigateurs pendant dix jours : malgré les prévenances et les soins empressés de M. Mossère, ingénieur en, chef, et de M. Crétin fils, ils n'ont pu passer que le 3 de ce mois (Août). Ces désagréments ont été richement compensés par l'accueil flatteur qu'ils ont reçu dans toutes les villes auxquelles ils ont touché. Une fraternité cordiale les attendait partout, à Mulhouse, à Dannemarie, à Montbéliard, à Besançon, toute la population, avertie par les autorités de leur arrivée, se pressait sur les quais ... Les navigateurs ... ont trouvé le Doubs approprié à la navigation avec beaucoup de soins et sans aucun danger

"Arrivés à Lyon, nos navigateurs ont été salués avec le plus vif enthousiasme ; l'arrivée d'un bateau du Rhin a été un événement pour ce port si agité ; ils ont l'espoir que les lettres de recommandation dont ils sont porteurs, leur procureront un bon chargement pour le retour".

La remise du canal et de ses dépendances à la Compagnie concessionnaire fut effectuée au cours d'un voyage par eau : le 14 novembre 1834 un bateau partit de Strasbourg ayant à son bord les délégués de l'Etat et de la Compagnie et parcourut tout le canal jusqu'à Saint-Symphorien sur la Saône. Bien qu'il y eût, aux dires de la Compagnie, de nombreux ouvrages à parfaire, la date du 1er janvier 1835 fut fixée pour le début de la concession.

Les taxes et les péages sur le Canal du Rhône au Rhin

La Compagnie du Canal du Rhône au Rhin, ci-devant "Compagnie du Canal Monsieur", était autorisée par l'acte de Concession de 1821 à percevoir des péages sur la navigation, à partir du 1er juillet 1834. Les transports étaient taxés par "distances" de 5 km suivant la nature des marchandises : cela constituait l'essentiel des revenus de la Compagnie, qui affermait aussi le foin des francs-bords, l'énergie de certaines chutes, etc...

Ces péages soulevèrent de vives protestations de la part des usagers de la voie d'eau, occasionnant une paralysie partielle du trafic ; plusieurs réductions de tarif furent successivement appliquées, mais à vrai dire les péages ne furent jamais complètement perçus sur le Canal du Rhône au Rhin.

Les difficultés financières des diverses compagnies de canaux, les difficultés entre les compagnies, les usagers de la voie d'eau et l'Etat amenèrent ce dernier à racheter lesdites compagnies en 1853.

Après 1871 l'incorporation d'une partie des Canaux du Rhône au Rhin et de la Marne au Rhin au Reichsland Elsass-Lothringen eut pour conséquence la suppression des péages sur les sections "annexés" de ces deux canaux. Cependant pour faire face aux dépenses d'amélioration du Canal du Rhône au Rhin, une taxe locale fut perçue en application de la Loi locale du 26 mai 1892. Après la réintégration des provinces d'Alsace et de Lorraine dans le territoire français, cette taxe suscita de vives protestations de la part des usagers, notamment vers 1929/1930, de la part de "l'Union des bateliers d'Alsace et de Lorraine" : elle était alors de 0,225 centime par tonne/km. Elle resta en application jusqu'en 1939.

Le trafic général sur le Canal du Rhône au Rhin

Jusqu'en 1870 c'est sur la branche Sud du Canal du Rhône au Rhin que l'on pouvait observer le trafic le plus important. Il s'agissait principalement d'approvisionner la jeune industrie mulhousienne en charbon en provenance de Saint-Etienne, Epinac, Blanzy, Ronchamp : plus de 100 000 tonnes en 1845. Le reste du trafic intéresse les produits métallurgiques (fer et fontes), le bois, les céréales. Entre 1844 et 1868 le tonnage transporté "à distance entière" sur la section Saint-Symphorien - Ill- Napoléon, soit 223 km, est en moyenne de 250 à 300 000 tonnes/an (8).

De 1870 jusqu'à la Guerre de 14-18, les courants de trafic sont profondément modifiés sur le Canal du Rhône au Rhin ; on assiste à une stagnation du trafic de la branche Sud restée en grande partie française. L'essentiel du trafic du canal se fait alors sur la branche Nord Strasbourg-Mulhouse-Huningue. Entre 1890 et 1913, le tonnage transporté entre Strasbourg et Mulhouse dépasse 600 000 tonnes par an (9).

Ce déséquilibre du trafic entre les branches Sud et Nord du Canal du Rhône au Rhin va s'accentuer encore entre les deux dernières guerres. L'amélioration de l'infrastructure, l'installation du halage par tracteurs électriques, les difficultés de la navigation rhénane liée notamment à l'apparition de la barre rocheuse d'Istein, et certaines exonérations fiscales en faveur des transports par eau, vont permettre au trafic d'atteindre et de dépasser 1,5 million de tonnes par an entre Strasbourg et Mulhouse (1,9 million de tonnes en 1934), et un million de tonnes par an sur l'embranchement de Huningue (1,5 million de tonnes en 1934). Pendant ce temps le trafic sur la branche Sud reste de l'ordre de 200 000 tonnes par an.

Depuis la dernière guerre mondiale, la continuité du canal a été rompue : la majeure partie de la branche Nord a été déclassée, le maintien de deux voies navigables parallèles, le Canal du Rhône au Rhin et le Grand Canal d'Alsace, ne se justifiant pas. La concurrence des chemins de fer est devenue plus vive que jamais.

La construction du Grand Canal d’Alsace a été en partie le fossoyeur du canal du Rhône au Rhin, du moins sur sa partie Nord. Le grand canal est creusé parallèlement au Rhin canalisé, à quelques centaines de mètres de celui-ci, côté français, nommé en allemand Rheinseitenkanal (Canal latéral du Rhin). La longueur du canal entre le port de Bâle-Kleinhüningen en Suisse et Iffexheim en allemagne est d'environ 164 km. Le canal a une double fonction : faciliter et réguler la navigation sur le Rhin et permet de contourner les barrages hydroélectrique en fonction sur le hin En aval de Vogelgrun, le canal fait place à quatre aménagements dits « en feston » sur lesquels sont situées les écluses et centrales hydroélectriques de Marckolsheim, Rhinau, Gerstheim et Strasbourg. Le port de Bâle est devenu l'un des plus importants du Rhin depuis la création du canal. En effet, le Rhin (via le canal) est la seule voie d'accès direct à la mer du Nord pour la Suisse.

Les projets non exécutés :

Le prolongement du Canal du Rhône au Rhin au Nord de Strasbourg

Lorsqu'à la fin de l'année 1824 on apprit que le gouvernement badois projetait de construire un canal de Kehl à Mannheim parallèlement au Rhin, en rive droite, l'émotion fut vive en France, et en Alsace en particulier, eu égard aux conséquences de cette entreprise sur l'économie régionale.

Il fallait réagir : "En s'emparant de l'idée de nos voisins pour la mettre promptement à exécution sur notre territoire, la France s'approprierait les avantages d'une nouvelle voie qui deviendrait la continuation du Canal Monsieur", écrit-on de Paris - Service des Ponts et Chaussées et des Mines - au Préfet du Bas-Rhin le 7 Mars 1825, en demandant que soit dressé un avant-projet chiffré (A. D. Bas Rhin - Série S, n° 886).

Il s'agissait de faire prendre en charge ce projet par les actionnaires du Canal du Rhône au Rhin alors en construction ! La Chambre de Commerce de Strasbourg était favorable à l'entreprise (P.V. des séances de 14 et 18 décembre 1824).

Le tracé de la partie étudiée par l'Administration française, depuis la Wantzenau jusqu'à Lauterbourg, passait près des villages de Herrlisheim, Drusenheim, Roppenheim, Seltz, Munchhausen ; ce tracé était donc proche de celui de l'ancien "Canal des Français".

On attendait beaucoup de la future voie d'eau. Ce "projet dont l'exécution aura pour le Commerce de l'Alsace les résultats les plus heureux.... sera, dit-on, continué jusqu'à Mayence et établira avec la Hollande et les Pays-Bas un commerce considérable de transit, restreint jusqu'à présent par la navigation longue et difficile du Rhin" (Annuaire du Bas-Rhin pour 1825 : Canal Monsieur, pp.194-195).

L’histoire ne nous dit pas ce qu’il est advenu de ce beau projet. L’Etat n’a-t-il pas trouvé le financement pour ces travaux, les actionnaires n’ont t’ils pas suivi, l'Administration française a-t-elle mis sous le coude ce projet en attendant la finalisation du canal du Rhône au Rhin ?

La Liaison Rhin-Rhône à grand gabarit

On peut dire que le Canal du Rhône au Rhin aurait apporté incontestablement une certaine prospérité, dès sa mise en service, aux régions qu'il traverse. La réalisation d'une liaison Rhin-Rhône à grand gabarit, ou "Liaison Mer du Nord-Méditerranée", aurait peut-être été un facteur décisif de renouveau dans l'évolution économique de ces mêmes régions.

Alors que ni le Rhône ni la Saône n'étaient aménagés pour une navigation à grand gabarit, le projet était prématuré et utopique en 1919. Il faudra attendre la création de la Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.) en 1931 pour concrétiser les nombreux projets d'aménagement "intégral" du fleuve (navigation, force motrice, irrigation) d'une part, et l'aménagement de la Saône de Saint-Symphorien à Lyon d'autre part, pour donner un certain crédit à un projet de liaison navigable entre le Rhin et la Saône par l'Alsace et la Franche-Comté.

La nouvelle voie navigable aurait une longueur de 229 km : 148 km en rivière canalisée (le Doubs), 89 km en canal; 24 écluses de 185 m x 12 m rachèteront une dénivellation de 106,20 m sur le versant Rhin (7 écluses ou ouvrages, dont 4 de haute chute de 16 à 24 m de dénivellation), et 157,75 m sur le versant Saône (17 écluses). Le mouillage en section courante sera de 4,50 m (5,00 m dans les écluses et les ouvrages). La future voie d'eau permettra d'accueillir un convoi poussé de 4.400 tonnes à l'enfoncement de 3,00 m, formé d'un pousseur et de deux barges Europa II de 76,50 x 11,40 m en flèche.

C'est ce projet qui a été déclaré d'utilité publique après enquête, par le Décret pris en Conseil d'Etat du 29 Juin 1978, dont la validité a été prorogée jusqu'au 30 Juin 1998 par le Décret du 28 Avril 1988. La Concession de l'entreprise (construction, entretien et exploitation) a été octroyée à la C.N.R. par la Loi du 4 Janvier 1980. Le financement de l'opération pourra être assuré conjointement par des crédits de l'Etat, des Régions, les ressources propres de la C.N.R. et des emprunts. La durée des travaux était estimés à 6 500 millions de francs, valeur 1978, pourra s'échelonner sur dix à douze ans.

Le creusement d’un canal à grand gabarit Rhin-Rhône a été un serpent de mer des politiques régionales de transport. Il était aussi un bon exemple de la manière dont un projet d’aménagement peut faire l’objet d’un conflit d’acteurs à l’échelle régionale, face à un État français peu interventionniste sur ce sujet et malgré l’intérêt d’un tel projet à l’échelle européenne.

Localement, le projet est soutenu par les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI), la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), les ports de Strasbourg, de Lyon et de Marseille ainsi que, dans la phase des années 1960-70, par de nombreuses personnalités politiques chrétiennes-démocrates, libérales ou socialistes (Kammerer, 1978). À de rares exceptions près, les élus francs-comtois sont indifférents ou hostiles au canal. Les élus alsaciens et bourguignons sont plutôt indifférents. Les milieux professionnels de la navigation intérieure ne pèsent guère par rapport à la route ou au rail.

Dans le contexte du Grenelle de l’environnement, un canal se justifie pleinement par ses effets économiques et environnementaux. Mais pour Seine-Nord, Rémy Prud’homme (2006) a démontré la faiblesse des arguments de Voies Navigables de France en termes de bilan carbone. Il a conclu à l’absurdité financière d’un projet estimé à 3,5 milliards d’euros pour les finances publiques. Il apparaît in fine que les tenants comme les opposants au projet utilisent des arguments rationnels et contradictoires.

Le gouvernement a stoppé net ce projet en 1997 au nom de l'écologie et de la défense des paysages, en particulier dans la vallée du Doubs. Dominique Voynet, élue écologiste du Jura puis ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement du gouvernement Jospin, a pesé très lourd dans l’abandon du projet de canal à grand gabarit en 1997, abandon qui figurait dans la plate-forme de la gauche plurielle.

Le Canal trans-helvétique

A vrai dire on a également envisagé une liaison Rhin-Rhône par la Suisse : c'est le Canal trans-helvétique par le haut-Rhône, les lacs de Genève, de Neufchâtel (sur le tracé de l'ancien Canal d'Entreroches) et de Bienne, puis l'Aar jusqu'au Rhin. Une troisième voie permettrait comme nous l'avons vu déjà, de joindre le Rhin au Rhône par la Moselle : un canal qui suivrait approximativement le tracé du Canal de l'Est - Branche Sud, et la Saône. Ces itinéraires de liaisons à grand gabarit ont fait l'objet de projets techniques et d'études économiques, notamment par "l'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin" créée en 1908 (projet de 1954), par la "Commission des voies navigables du Bassin Lorrain" (projet de 1958), par la "Société d'Etudes Mer du Nord-Méditerranée"(14).

Notes et références

- Cité par Louis Richard - Influence des rivières, canaux et routes d'Alsace sur son industrie et son commerce pendant le dix-huitième siècle - Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse - 1,1 972, p. 10.

- A Weirich - Un canal latéral au Rhin de Strasbourg à Seltz au XVIIIème siècle - Cahiers Alsaciens d'Archéologie, d'Art et d'Histoire -IX-1965, p. 49.

- cf. Félix Ponteil - Les promoteurs du projet de jonction de la Saône et du Rhin. "La Vie en Alsace" - 1935.

- René Descombes -Le Canal du Rhône au Rhin- Problèmes d'histoire et d'économie - Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse-I-1959 (130 pages)- Pour la bibliographie détaillée du Canal du Rhône au Rhin, nous renvoyons le lecteur à cet ouvrage dans lequel plus de 300 titres sont répertoriés.

- Félix Ponteil - Jean Georges Humann et l'achèvement du Canal du Rhône au Rhin. Revue de la Navigation du Rhin. 15 Sept. 1934.

- Kriegel et P. Pinon - L'achèvement des canaux sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. "Annales des Ponts et Chaussées- 1981, n° 19.

- Trinquet - Le halage électrique sur le Canal du Rhône au Rhin, et sur les embranchements de ce canal. Strasbourg - 1954.

- Le "tonnage à distance entière", résulte du quotient de la somme des différents moments de transport, en tonnes-kilomètres, et de la longueur totale en km de la section considérée. C'est une notion qui a disparu dans les statistiques récentes ; elle constituait un moyen de comparaison des trafics des différents canaux sur les longueurs considérées.

- Raymond Schwob - Le Canal du Rhône au Rhin. Rapport au Congrès national de Navigation Intérieure de Strasbourg en 1919.

- Alfred Uhry - Strasbourg. Port de canal - "La Navigation du Rhin"- Nov. 1933, pp. 445-469. A. Trinquet. Le Port Autonome de Strasbourg. Strasbourg. 1951.

- Alfred Uhry - Le Port de Mulhouse - La Navigation du Rhin Sept. 1932, pp. 327-338.

- M.Tiphine et R.Descombes - Le Port de Mulhouse-Ile Napoléon Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane 10 Oct. 1968, pp.6I3- 636.

- R. Descombes - Notes sur le Canal de Huningue - Bulletin de la Société d'Histoire et du musée de la Ville et du Canton de Huningue 1962, n° II-pp. 8-43.

- R. Descombes - Le projet de liaison navigable à gabarit européen entre le Rhône et le Rhin. Revue "Les travaux publics", n°954-1961 ; et Revue "Economie et réalités franc-comtoises", n° 48-Oct.1961. Marc Schreiber - L'axe Mer du Nord-Méditerranée - Thèse de Doctorat 1980 - 1200 pages (Société d'Etudes Mer du Nord-Méditerranée).

Extraits de CANNAUX et BATELLERIE en ALSACE de René DESCOMBE 1988

Les différents noms portés par le canal du Rhône au Rhin

Pendant sa réalisation, le canal a changé plusieurs fois de nom et, dans la période récente, on parle de la « liaison Rhin-Rhône » mais la dénomination « canal du Rhône au Rhin » a prévalu pendant près de cent cinquante ans.

1791 Canal du Rhône au Rhin

1804 Canal Napoléon (sous le 1er Empire)

1814 Canal Monsieur

1830 Canal du Rhône au Rhin (sous la monarchie de Juillet).

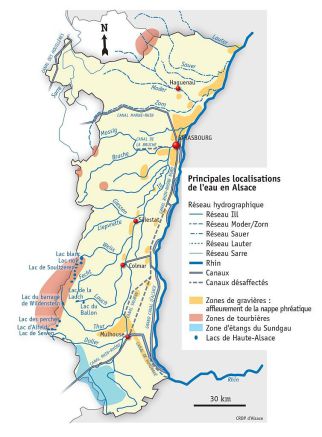

L'alimentation en eau du canal du Rhône au Rhin

Aujourd'hui l'alimentation en eau est assurée de la façon suivante :

Sur le versant Sud, de l'écluse 3 Sud (bief de partage) jusqu'à l'écluse 7 Sud : par le bief de partage ; de l'écluse 7 Sud jusqu'à Voujeaucourt : par la rivière l'Allaine, dont les eaux, en cas de nécessité, peuvent être remontées jusqu'au bief de partage par une chaîne de pompage.

sur le versant Rhin, le bief de partage alimente le canal jusqu'à Mulhouse ; il est lui-même alimenté par différents ruisseaux et par trois rigoles d'alimentation : de la Largue, de Saint-Nicolas et de Belfort. Le Rhin alimente lui-même le canal par les prises d'eau de Huningue, de Neuf-Brisach, et de Krafft jusqu'à Strasbourg. Tout le secteur compris entre Ile-Napoléon et le Raccordement de Rhinau a été mis hors service en 1964 ; un certain niveau d'eau y est maintenu pour la pratique de la pêche à la ligne.