Article extrait du magazine édité par l'association de la "La maison du Kochersberg"

Le dialecte alsacien

Approche sur son origine, son évolution et sa fonction

En guise d'introduction

Pendant le XIXe et la première partie du XXe siècle, le dialecte alsacien a représenté l'élément majeur de la culture et l'identité régionales. Ce dialecte était pratiqué au quotidien à l'oral et compris de tous ; son usage se faisait même sous quelques formes littéraires. Mais aujourd'hui, on constate avec impuissance que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, son usage décline lentement malgré l'intervention active des nouveaux médias et des nouvelles formes de développement.

Histoire du dialecte alsacien

Une origine germanique

Depuis le Haut Moyen Âge, le latin était la langue culturelle des clercs et des nobles. Mais voici que, le 14 février 842, dans le célèbre Serment de Strasbourg, apparaît en Alsace le premier acte bilingue, écrit à la fois en langue romane (français) et en langue tudesque (futur Hochdeutsch). A partir du XVe siècle, on trouve même des écrits en langue alsacienne.

En 1517, Martin Luther affiche les thèses d'une réforme de la religion chrétienne et traduit la Bible dans le dialecte de sa région d'origine : la Saxe. Cette langue régionale deviendra la langue officielle pour l'empire sans faire disparaître de nombreuses autres langues régionales germaniques, comme l'alsacien.

L'ancrage dans la culture germanique du dialecte alsacien se développe sur plusieurs siècles. Dans le Saint Empire romain - deutscher Nation, Strasbourg devient un centre littéraire important. C'est l'époque du « Minnesang », sorte de chant d'amour courtois dont l'apparence idéale et platonique cache difficilement certains élans de sensualité. Gotfried de Strasbourg sera universellement connu pour un ouvrage remarquable : Tristan. De son côté, Sébastien Brant publiera son chef-d’œuvre le Narrenschiff (La Nef des Fous) qui sera traduit en allemand, en latin, en français, en néerlandais et en anglais. C'est une satire moraliste qui décrit cent portraits de fous dans lesquels tout un chacun peut se reconnaître.

De nombreuses variantes, géographiques et ethnographiques

Du fait de l'importante immigration engendrée par les dévastations de la guerre de Trente Ans, la langue alsacienne s'est diversifiée dans la prononciation et étoffée d'un vocabulaire nouveau. Même dans le Kochersberg, de notables différences subsistent dans les intonations du parler local, en particulier entre Handschuhheim et Truchtersheim, ou entre Dingsheim (influence des, immigrés bavarois) et Pfulgriesheim. Plus largement, dans le Sundgau, on reconnaît les dialectes suisses. Le Nord de l'Alsace a conservé l'imparfait (ich war... !). Germain Muller disait bien que les Strasbourgeois parlent une langue plus fine et plus châtiée que les ruraux des alentours.

Certaines populations d'Alsace parlaient un dialecte spécifique ; c'est le cas des vanniers et des tziganes. La langue dite Jyddisch était utilisée par les juifs originaires de Pologne et résultait d'un mélange d'hébreu, de polonais et d'allemand.

Aujourd'hui, et on peut le regretter, la langue alsacienne emprunte de nombreuses expressions françaises et anglaises.

Les pouvoirs publics et la langue alsacienne

.

Après le rattachement de notre province à la couronne de France en 1648, Louis XIV ordonna de ne pas toucher aux affaires d'Alsace. Le parler local n'est pas remis en cause.

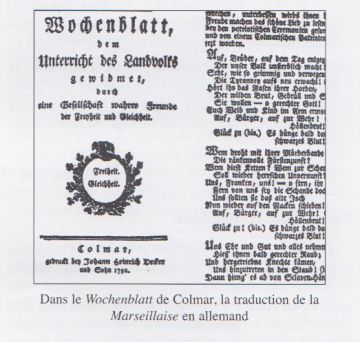

La Révolution de 1789 fait souffler un autre vent. Monet, maire de Strasbourg, originaire de Savoie et adversaire déclaré de tout particularisme alsacien, se propose même de déporter dans d'autres provinces ceux "qui ne connaissent pas la langue française et que leur idiome isole du reste de la République". Saint-Just, chef révolutionnaire jacobin, demande aux Alsaciens "de quitter les modes allemandes puisque leurs cœurs sont français" et lance un vaste projet de francisation. Après la suppression des maîtres d'école, les instituteurs de la République sont chargés d'apprendre aux enfants la langue française.

En 1830, le gouvernement français fait une grande réforme de l'école primaire pour développer l'enseignement de la langue française. Désormais, chaque commune doit avoir une école même si l’enseignement n’est ni obligatoire, ni gratuit. Mais la fréquentation n'est pas très régulière ; les cours ne se tiennent qu'en hiver, car les enfants participent aux travaux des champs. Les instituteurs, mal payés, mènent une vie misérable et sont obligés d'avoir un métier accessoire comme le métier de tisserand.

Tout cela explique que la langue française s'est très peu répandue dans les campagnes et que le dialecte alsacien est resté largement majoritaire. Les actes des notaires sont encore souvent écrits en allemand pour que les gens les comprennent. La politique de francisation n'a pas atteint ses objectifs.

Avec le retour à la France en 1918, le français devient à nouveau la langue nationale des Alsaciens. Les instituteurs, ne connaissant que l'allemand, sont obligés d'enseigner, du jour au lendemain, une langue que les enfants ne comprennent pas. Souvent l'instituteur parle avec un dictionnaire à la main. L'éducation nationale instaure alors des cours du soir pour développer la connaissance du français aux jeunes qui ont quitté l'école sous le régime allemand. Un enseignement bilingue (allemand-français) est mis en place à l'école .

La population des aînés ne maîtrise alors ni le français, ni l'allemand et ne communique qu'en dialecte alsacien. Les journaux continuent à paraître en allemand ; les curés et les pasteurs font leur sermon et leur prédication dans la langue de Luther.

La Deuxième Guerre mondiale apporte de nouveaux bouleversements. Dès l'été 1940, le nouveau pouvoir annexe l'Alsace-Lorraine et y instaure le régime national-socialiste. C'est une annexion de fait et non une simple occupation comme dans le reste de la France. Immédiatement, toute référence à la France est supprimée (affiches, enseignes de magasins, organisation administrative, noms français des personnes germanisés, interdiction de la langue et des livres français) et toutes personnes suspectes ou récalcitrantes sont expulsées. L'allemand devient la seule langue obligatoire à l'école mais le dialecte alsacien est toléré comme étant affilié à une langue germanique. La presse paraît en allemand sous l'autorité nazie.

Entre novembre et mars 1945, les troupes françaises et alliées libèrent l'Alsace ; le régime français est réintroduit et la langue française devient obligatoire dans les écoles et les administrations. Dans les bureaux des services publics, des affichettes proclament "Il est chic de parler français". A l'école, les enfants sont particulièrement surveillés en vue de leur faire perdre leur langue maternelle. A chaque récréation, l'instituteur remet un jeton à un élève, celui-ci doit le remettre à un camarade parlant l'alsacien. Ce dernier doit remettre le jeton à son tour à un autre camarade surpris de parler le dialecte. Celui qui a le jeton à la fin de la récréation est puni et doit, par exemple, copier cent fois la phrase "Je ne parlerai plus l'alsacien !" Dans cette ambiance de délation, les parents eux-mêmes se posent la question : "Ne faut-il pas supprimer ce dialecte, ne plus le parler aux enfants afin qu'ils fassent de bonnes études en français ?" Le dialecte leur apparaît comme un handicap, aggravé par un accent alsacien dont on se moque en ville.

Les années d'après-guerre : chef d'œuvre en péril ?... et renouveau !

Dans les circonstances évoquées ci-dessus, il n'est pas étonnant de voir que l'utilisation de l'alsacien disparaît de plus en plus. Quelques poètes ou hommes de théâtre s'évertuent néanmoins alors à sauver une langue purement orale, car celle-ci est privée de calligraphie normalisée et de grammaire. La langue alsacienne semble alors prête à entrer dans le musée.

Dans le cadre des idées de liberté et de retour aux cultures régionales, le mouvement des années 1968 préconise que les patois et les dialectes doivent refaire surface. Ainsi apparaît une survivance des langues régionales (le breton, l'occitan, le basque, le provençal...). Seul l'alsacien porte la marque de la langue de l'ennemi héréditaire.

Le dialecte alsacien, signe fort de la région

Même s'il est moins pratiqué dans les grandes villes, le dialecte alsacien, porté par les aînés, reste encore bien présent dans les zones rurales. 70 % des Alsaciens affirment comprendre le dialecte, 40 % le pratiquent régulièrement et 15 % l'utilisent parfois. Le dialecte alsacien reste l'un des marqueurs forts de la région.

Des débuts timides

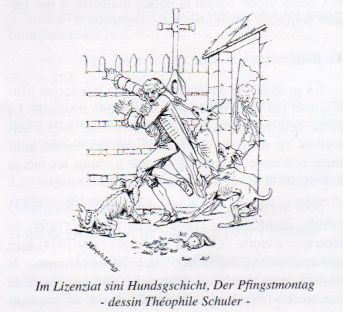

Selon les théories de Herder et des romantiques allemands, une langue, même encore largement pratiquée, n'est valorisée que si elle passe de l'expression populaire à l'expression littéraire, devenant alors le fondement d'une construction culturelle authentique. À partir du dialecte alsacien se développa, dès le début du XIXe siècle, une culture littéraire dialectale d'inspiration plus bourgeoise et urbaine que rurale et populaire. La première œuvre connue en dialecte est une pièce de théâtre : Der « Pfingstmontag » (Le lundi de Pentecôte) de Jean Daniel Arnold, écrite en 1816. D'emblée, elle échappe au folklore régionaliste et marque la naissance d'un patrimoine culturel plus dynamique que nostalgique.

En fait, peu d'écrivains ont écrit leurs œuvres en alsacien ; cependant quelques-uns se sont essayés à cet exercice. Ils utilisaient alors un large éventail de formes dialectales urbaines et rurales (dialectes de Strasbourg, de Colmar, de Mulhouse, de Brumath, bas et haut-alémanique). Pour être compris de tous, la publication de glossaire, de dictionnaires et de manuels de transcription était nécessaire. La plupart des écrivains dialectaux écrivaient cependant leurs œuvres en allemand (la Schriftsprache, la langue écrite), parfois aussi en français. Comme ce fut le cas d'Auguste Stoeber, célèbre auteur de poèmes et de recueils de contes. Beaucoup d'écrivains ont traduit en dialecte des œuvres littéraires universelles : Molière, Victor Hugo, Verlaine... Mais les genres les plus pratiqués révèlent de l'oralité : poésie, chansons et théâtres, alors que les romans, les récits, et curieusement, les œuvres folkloriques sont rédigés en allemand.

La littérature dialectale, comme sa langue orale, a subi les mêmes conséquences des événements historiques, bien qu'elle fût faiblement engagée dans les mouvements politiques.

Des moyens d'expression nombreux et variés

La poésie

La poésie développe au XXe siècle des thèmes lyriques, bien que le dialecte, langue pittoresque, savoureuse, mais aussi prosaïque, parfois vulgaire, excellente pour la comédie et la poésie satirique, exprime difficilement des sentiments délicats et des pensées plus subtiles. Le mérite revient aux frères Matthis (1874-1930/ 1947) d'avoir créé, à partir de la langue dite vulgaire, une langue lyrique, littéraire et poétique. Plus tard, Nathan Katz (1892-1981) prolongera cette phase postromantique, développant une ode à la terre natale. Mais il faudra attendre les années d'après-guerre pour voir des poètes, tels qu'Adrien Finck, André Weckmann, Conrad Winter et Claude Vigée, reliant la poésie dialectale à des formes nouvelles (symbolisme, surréalisme).

Le théâtre

La production théâtrale présente beaucoup plus d'intérêt par son évolution et son insertion sociale. La pièce emblématique, Der Pfingstmontag, déjà citée, mettant en scène le commérage par des satires politique et sociale, a servi de modèle à toutes les pièces écrites par la suite.

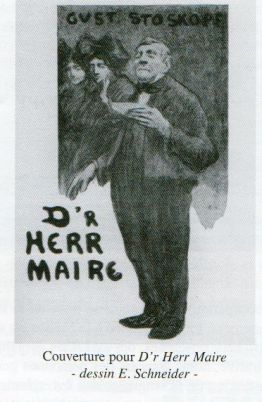

Sous la pression des théâtres alsaciens de Strasbourg (1898), de Mulhouse (1898) et de Colmar (1899), le répertoire s'étoffe : Gustave Stoskopf (1869-1944) écrit non seulement le célèbre « D'r Herr Maire »(Monsieur le Maire), mais vingt autres comédies qui traitent de la construction des lignes de chemin de fer, du syndicalisme, du droit de vote des femmes, et qui caricaturent les hommes universitaires et politiques locaux. Un nouveau répertoire de contes féeriques de Noël, ajoutant une dimension mythologique, apparaîtra entre les deux guerres. En 1930, le théâtre est relayé par Radio-Strasbourg qui diffuse à son tour des pièces et des sketches en dialecte.

Actuellement, le Théâtre alsacien de Strasbourg existe toujours, et, avec quatre troupes dialectales à Mulhouse, il se trouve réuni dans le réseau de la Fédération des théâtres alsaciens. De plus, le théâtre populaire dialectal joue, depuis les années 1970, un rôle inattendu et particulièrement important dans la reconstitution de la culture régionale, en liaison avec les mouvements régionalistes, voire autonomistes.

Le répertoire des pièces de boulevard qui font rire subsiste, mais a vieilli. S'y ajoute maintenant une autre forme de théâtre populaire qui joue sur des thèmes inspirés de l'histoire régionale et des éléments de culture locale. Ce théâtre à double tendance est en train d'émerger. Il existe actuellement en Alsace deux cent cinquante troupes d'amateurs. Chaque village a alors au moins une troupe théâtrale, et leurs représentations annuelles connaissent un réel succès.

Le cabaret

Après la Seconde Guerre mondiale, la scène dialectale revit surtout par le cabaret, héritier lointain des propos de commères du XIXe siècle.

À Strasbourg, le Barabli fut créé en 1947 par Germain Muller, personnalité de la ville. Ce cabaret politique, qui associe satire, chanson et danse, renoue ainsi avec une ancienne tradition- des pays rhénans, perdue en Alsace depuis la fin de la Première Guerre mondiale. La troupe du Barabli présente en 1949 une pièce tragi-comique, jouée plus de deux cents fois : « Enfin... Redde m'r nimm devon » (Enfin, n'en parlons plus), qui dépeint la situation des Alsaciens pendant la guerre. Germain Muller fut le grand auteur dramatique de l'après-guerre, très représentatif de la double culture alsacienne.

Dans un autre registre, les revues annuelles du Cabaret Bonjour, créé et animé par Gaston Goetz, eurent un succès incontestable durant de longues années.

Aujourd'hui, quelques cabarets leur ont succédé sur la scène dialectale strasbourgeoise : « La Choucrouterie » de Roger Siffer fonde ses spectacles sur des chansons traditionnelles réactualisées et sur l'actualité politique alsacienne. La « Büdig » (la Boutique) d'Yves Grandidier est une revue annuelle qui se veut être le lieu d'échange des rumeurs, événements et incidents locaux et internationaux. « La Revue Scoute » est un spectacle burlesque, teinté d'ironie reflétant la crise sociale, économique et environnementale de notre vie quotidienne.

Les festivals et autres manifestations

Le festival « Summerlied » regroupe différents chanteurs alsaciens ; dédié à l'origine à la chanson dialectale, il a su s'ouvrir à toutes les formes musicales et artistiques ancrées dans une tradition régionale, « von doo un dort ».

L'opération annuelle « E Friehjohr fer unseri Sproch » (Un printemps pour notre langue) est pilotée par l'hebdomadaire L'Ami Hebdo et par l'Office pour la Langue et la Culture en Alsace (émanation du Conseil régional d'Alsace) et rassemble les Alsaciens autour de leur dialecte en plus de 500 manifestations présentées uniquement en dialecte alsacien : soirées de chants, poèmes et théâtre, célébration de messes catholiques et de cultes protestants, visites guidées de monuments ou de musées,... La promotion de la langue régionale est aussi menée dans les entreprises : publicité en alsacien, accueil dans les magasins,...

Les médias

Les séquelles de la Seconde Guerre mondiale ont entraîné l'érosion lente mais régulière à la fois de la pratique du dialecte et de l'allemand : en 1945, les lecteurs du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace lisaient à 80 % l'édition dite bilingue (français-allemand) du journal. Cette édition ne représente plus, de nos jours, que 10 % d'une diffusion totale qui s'établit un peu au-delà de 200 000 exemplaires.

Aujourd'hui, les médias laissent une place non négligeable au dialecte comme en attestent la télévision (quelques émissions sur France 3 Alsace), la radio (débats sur France Bleu Alsace) ou encore des publications diverses (les DNA, le journal L'Alsace, L'Ami Hebdo). Cependant, l'irruption de la télévision dans la vie familiale est pour beaucoup dans le recul du dialecte : il n'existe pas de chaînes totalement dédiées à celui-ci, le jeune Alsacien élevé dans le bilinguisme français-alsacien comprend d'emblée les chaînes françaises alors qu'il a beaucoup plus de mal avec les chaînes allemandes. Seule l’émission « Rund um » de FR3 Alsace se démarque en langue alsacienne.

Des publications et des logiciels

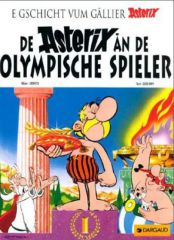

Quelques bandes dessinées ont été traduites en alsacien : Les aventures de Tintin et Milou, Astérix le Gaulois ou encore Gaston Lagaffe.

Des livres pour enfants se veulent être éducatifs, afin de prôner le dialecte chez les plus jeunes (ex. : E. et M Sinniger-Wollbrett, 's Zwarichel vom Bàschbarri).

Par ailleurs, le logiciel Microsoft Office 2007 reconnaît plus de 50 000 mots et expressions en alsacien. Des sites internet voient le jour en regroupant des expressions, poèmes, proverbes... en alsacien (http:// dialecte.alsacien.free.fr/).